华夏英雄史诗的思想艺术价值

远山 周立新 潘永学

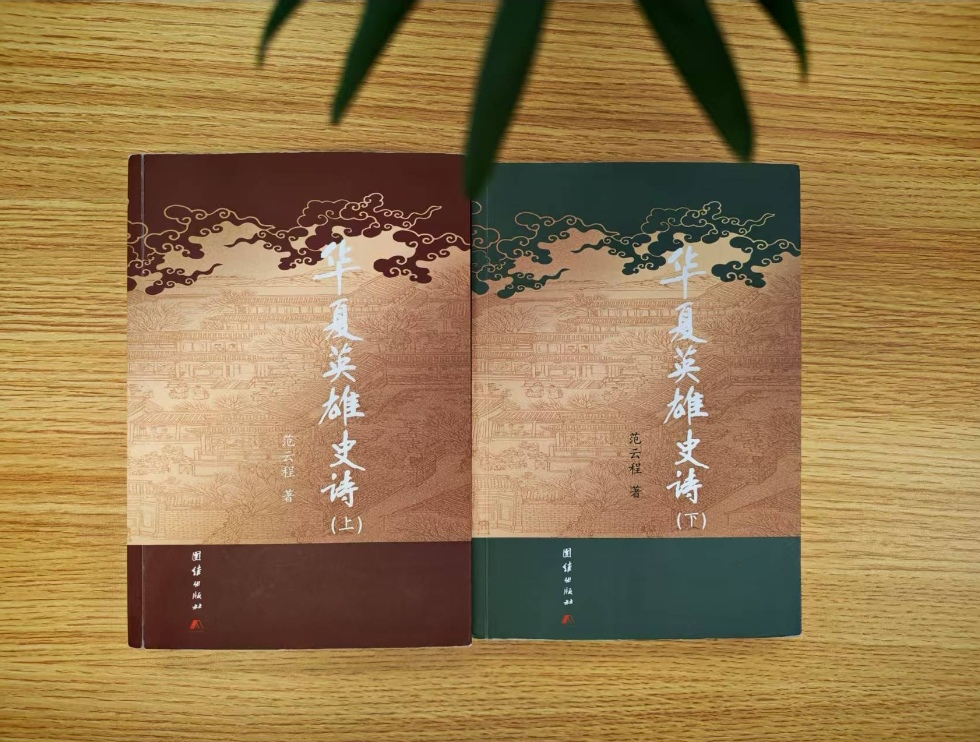

范云程先生历经四十多年时间创作的华夏英雄史诗,已由团结出版社出版,将于近期与广大读者见面。该书分上下两卷,共分五部:《羿与嫦娥》、《大舜天子》、《伏羲子孙》、《鲧禹父子》和《华夏龙子》,全书30,000多行,在篇幅上超过著名的《荷马史诗》,填补了华夏民族无英雄史诗的空白,是一部在思想、学术和艺术上都有很高价值的文学巨著。

该书的思想学术价值

一、探索了华夏民族的形成渊源:

华夏民族是全世界人口最多、历史十分悠久的民族。但在长时期以来,中国人多热心于本姓氏的家族历史研究,而对整个民族的形成、发展和演变,却极少系统的探讨总结。华夏英雄史诗一书,用艺术的形式形象地还原了中华民族的童年,对华夏民族是由哪些主要的氏族部落、怎样最终融合成统一民族的过程做了认真的探索和形象的描绘。

人类历史上的英雄时代,是从野蛮时期进入文明时期的过渡阶段,也是各个民族形成的阶段。中国历史上的尧舜禹时期,就是这样一个社会制度急剧变革的时期。当时,祖先生活的土地上有成百上千的氏族部落,上百的氏族部落组成了百姓部落联盟。而在众多的氏族部落中有五个大的部族:以熊、以马为图腾的黄帝部族,以牛为图腾的炎帝部族,以鸟为图腾的玄女、少昊部族(即鸟夷),以蛇为图腾的伏羲部族(即蛇夷),以鱼类水生动物为图腾的颛顼部族。这些部族从黄帝时候就开始了相互的斗争和融合,在尧舜禹时期则加速了斗争融合进程,最终促成统一的华夏民族形成。新的民族选择了“龙”做民族的族徽,取代原有分散的各氏族部落图腾。龙图腾综合了上述五大部族的图腾特征,表明新的华夏民族多元化的特性。史诗通过各部族英雄及其民众活动的描写,清晰地反映了这一演变发展过程。

二、总结和弘扬中华民族的民族精神:

该书一个重大的成就是着力塑造了华夏先民中一大批英雄人物。他们是民族的灵魂,在他们身上蕴藏着华夏民族共有的民族精神。这些精神包括以下几个方面:

1、为了民众的生存无私奉献牺牲自我的精神

2、不畏艰难险阻、无视“成例”的开拓精神

3、面对强敌入侵不屈不挠殊死抗争的精神

4、宽以待人的品性和兼收并容的宽阔胸襟

5、顶天立地的豪气和坚韧不拔的战斗意志

6、鲜明的善恶观念和对真爱的执着追求

这些古朴的民族精神是中华民族生存绵延的根本,是中华民族能创造悠久而灿烂的物质文明和精神文明的基础,在今天依然是凝聚全民族团结、激励国人奋发向上的宝贵精神财富。中华民族要打破故步自封,虚心学习别的民族的长处;同时也不能失去自我,要大力地挖掘民族文化的精华,传承优秀的民族文化,弘扬伟大的民族精神。

三、建立中国古代神话传说的体系结构:

马克思说:希腊人是从神话中引出他们的氏族的。华夏祖先的生活情景也必须通过神话传说去探索。上古史的研究,离不开神话传说的研究。中国的史官文化早熟化,神话多被增删、肢解,没有形成体系。中国被中外学者公认没有体系神话,许多神话材料包括古史记载,往往语焉不详,甚至相互矛盾,令人扑朔迷离。这就为中国古代氏族制时期历史的研究造成了极大困难,并被认为是阻碍中国产生规模宏大的史诗作品的重要原因。范云程先生的华夏英雄史诗以中国古代两个五帝系统的传说为经纬线,以龙图腾作为中心点,建立了自己关于中国古代神话传说的体系结构。中国古代两个五帝传说的系统:一是“黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜”五帝,《大戴礼》、《史记》皆持此说;二是“太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼”五帝,《吕氏春秋》、《淮南子》持此论。前者从纵的方面显示时间先后的线索,是经线;后者即五方天帝的传说,五方天帝实际是五大部族的杰出领袖,从横的方面显示部族之间的关系,是纬线。龙即华夏民族,华夏民族由氏族部落融合成统一的民族,经历了从黄帝到颛顼、到帝喾、到尧、到舜的历史发展过程,至禹时结束氏族制而有了华夏民族;华夏民族的主体是由伏羲、炎帝、黄帝、少昊、颛顼五大部族构成的。范云程先生提出的中国古代神话传说的体系结构,使古神话传说中众多零星杂乱的资料都能够得到条理清楚的梳理。体系的完整性一点不逊色于古希腊以宙斯为中心的奥林匹斯神系。这一体系的建立,不仅成功地解决了宏大的英雄史诗的结构框架,也为中国古代神话传说的研究提供了科学的思路,具有不容低估的学术价值。

四、图腾学的出色运用:

解决中国古代史、古神话中一些长期迷惑不解的问题。

华夏英雄史诗一书,借用摩尔根《古代社会》的研究成果,运用图腾学的理论分析解剖中国古神话、古历史中许多令人迷惑的材料,从而得出新的结论。

图腾是神话了的祖先。原始人类往往都以某种动物作为自己群团的名称标志,认为该种动物是他们的祖先神祇。古神话传说中的许多神(中国的帝亦是神)都成半人半兽的形象,它实际都反映着部落神的图腾标志。用图腾学的观点来分析,我们就有了解开古籍记载中许多疑团的钥匙。

比如,反映战争题材的中国古代小说,都写到主人公梦九天玄女授兵书,皆源于玄女授黄帝兵法。但都把玄女神秘化而没弄清她的身份。多种古籍都说:黄帝与蚩尤之战时,初始不胜,就到泰山找到九天玄女,求取战胜蚩尤的方法,玄女即授黄帝战法,由此打败了蚩尤。玄女何人?《太平御览》引《黄帝玄女战法》说:“有一妇人,人首鸟形”,《广博物志》引《玄女法》言其“人首鸟身”。此处透露出的信息是什么呢?玄女是一个以鸟为图腾的母系部落领袖。黄帝当时在同炎帝系蚩尤作战的时候,得到过黄河下游鸟族玄女部落的帮助,战时,黄帝“帅熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱,以雕、鶡、鹰、鸢为旗帜”(《列子·黄帝篇》),说明黄帝一方除了熊等兽类为图腾的部落之外,还有众多鸟族部落参战。玄女、少昊为首的鸟族是构成华夏民族的一个大支,并在后来形成能与龙文化集团相抗衡的庞大的凤文化集团。

再如,殷的先人王亥到有易仆牛被杀的故事,许多古籍都有记载。这些记载除了时间错讹,将“有易”与“有户”混同之外,最大的错误就是把王亥的被杀归因于与有易王后偷情。其实,王亥被杀在《山海经》中是透露了重要信息的。《山海经•大荒东经》说:“有人曰王亥,两手操鸟,方食其头。”王亥到鸟族的有易做客,在主人的宴席上大嚼鸟头(鸟头自然不是主人给他的),公然侮辱有易族人的祖先图腾,激起主人的愤怒。这才是王亥被杀的主要原因。在原始人的心目中,图腾被视作祖先神祇,那是神圣不可侵犯的。历史学家吕振羽说:“原始人对于其图腾标志的重视,或者比今日资本主义国家的资产阶级对其国旗的重视,还要实际”。用图腾学的观点来解释子姓部落与有易部落的战争,就找到了问题的真谛。

最出色的是作家对龙形的分析解剖。龙是华夏民族的标志,但长时期以来人们对龙却没有完整科学的解释。范云程用图腾学的观点,提出龙形的基本特征是:马头,马鬃、马尾,牛耳、牛角(有的龙形为牛角;有的龙形为鹿角,鹿是古代肃慎即以后满族先人的图腾)蛇身,鹰爪,鱼鳞,包含马、牛、蛇、鸟、鱼五种动物。而这五种动物正是黄帝部族、炎帝部族、伏羲部族、少昊部族和颛顼部族的图腾标志。上述五大部族是构成华夏民族的主要成分,龙是综合五大部族特征的复合图腾。英雄史诗就形象地表现了五大部族斗争融合为统一民族的过程。由此而为华夏民族的形成和多元化成分找到了正确答案。从历史学、民族学上讲,也无疑是一大贡献。

该书的文学艺术价值

华夏英雄史诗全书三万多行,是汉文学史上少有的鸿篇巨著。书中涉及古代史、古神话、民族学、民俗学、社会学多个方面的知识,没有深厚的学识功底和坚忍不拔的意志是不可能完成的。该书在人物塑造、结构驾驭、语言运用等多个方面都有突出的成就。

一、成功地塑造了一大批华夏先民的英雄人物:

作家曾在一次关于诗歌艺术的研讨会上说:“史诗并不等同于一般的叙事诗,它最重要的就是要塑造英雄人物,在这一点上史诗和小说其实是相通的。”先生在创作该书时,始终把人物形象的创造作为第一要务,运用小说创造人物的手法从多个方面来刻画描写作品中的人物。书中写了一百三十多个有姓名、有情节的人物,塑造了华夏民族史前期一大批英雄如羿、尧、大舜、启明、姜央、欢兜、廪君、鲧、禹、启、庚辰、孟涂、彭寿、伯益、嬴招、后羿等,书中的英雄人物,都具有在自然灾害及强敌面前不畏困难、不怕牺牲,敢于斗争,勇于开拓的英雄气概,是我们民族宝贵的精神财富。书中还塑造了一大批华夏女性的形象,如嫦娥、洛神、玉女、长庚、伯英、裸手、盐神、霞姑、涂山女、女攸、胤桃、乜朗等,这些女性形象外形美丽、心地善良,有的本身就是推动历史前进的英雄,她们身上同样体现了民族的美德。在英雄人物的塑造上,有几点是值得注意的:

1、不以成败论英雄:

作品中的英雄人物,有成功的,也有失败的。作家认为:一个人事业的成功与否,是由个人和社会的双重因素即主观和客观两方面确定的。失败的事业并不等于就是错误的,而只是时机暂时还未成熟;有很多时候失败乃是成功的基础和前提。英雄人物的品性在于:无论成功与失败,他对自己认定的正确目标都进行过殊死的努力。鲧治洪水未成就遭诛杀,但他坚信自己治平洪水振救百姓的事业是正义的,即使身遭杀身之祸也不气馁,便用自己的全副精力孕育一个刚毅果敢的儿子禹,演绎出一场更为波澜壮阔的人与自然的伟大斗争,最终制服了洪水。没有鲧的失败就没有禹的成功。事实上,一个伟大的事业往往需要许多人前仆后继的奋斗才能成功,绝不能以暂时的成功或失败来定英雄。谁也不能否认鲧是一个伟大的英雄。再如欢兜,也是个失败者,但他为了本部族的生存百折不挠、殊死搏斗的精神,无论怎么说也是可歌可泣的,同样无愧于英雄的称号。

2、不以人物的部族关系作为是否英雄的标准:

华夏民族是由众多的部族融合而成的,这种融合已历经几千年历史,今天生活在世界上的每个华人身上,都融汇着多个族系的血液,只有龙才是所有华人认同的族根。而华夏龙包含的是众多的部落、部族。上古时期的部落战争,不能用今天的观点去划分正义与非正义。原先属于哪个族系的英雄人物都是今天龙的传人的共同祖先。那种把不同族系的人物分成正统与非正统的观点是与历史不相符的。书中的英雄人物,黄帝部族、炎帝部族、少昊部族、伏羲部族、颛顼部族的都有,也有那些并非著名的部落部族的人物,甚至那些被过去的史家或文人妖魔化的欢兜、蚩尤一类人物,作家也公正地把他们作为部落英雄来描写。

3、史诗中的悲剧英雄,不是悲天怜人的弱者,而是慷慨悲歌的勇士;是具有金刚之身的超人,也是血肉之躯的有情有义的凡人。

书中多悲剧性的英雄,有事业成功的,也有事业失败的。事业成功的英雄如羿,建立了许多伟大的英雄业绩,但最终是个人遭贬谪,妻子受连累乃至永久分离,自己被暗算。失败的英雄如鲧,舍生忘死地为民根治洪水,事业未就却从治水的大堤上押回被诛杀。他们的悲剧是个人的悲剧,也是时代和部落的悲剧。这些英雄在遭遇个人不幸或不公待遇的时候,都没有表现出悲天怜人的怯懦,而是坚毅的承受,不屈的抗争。作家在写到自己的英雄人物时,多次说英雄是“百兽群中的雄狮。威武的雄狮也有受伤的时候,但狮子从不在兽群面前呻吟,它不愿意看到怜悯它的目光,只到一边去舔干身上的血迹。”然后再投入战斗。这些英雄在生是人杰,死后是鬼雄。因为他们都有自己伟大的目标和对民众的崇高责任感,所以连死亡都有抗击的勇气和力量。史诗中的英雄,是人群中的超人,是具有金刚之身的神。但他们又有别于不食烟火的神,更是男女之爱、父子之情特别丰富的血肉之躯的人。叱咤风云的羿,来到下界诛妖除害前,在银河边上与妻子嫦娥依依不舍的惜别;在激烈的诛妖除害战斗的每一个空隙中,都苦苦地思念着远在银河之滨的妻子;嫦娥被连累遭贬来到下界,身体不适得病之后,羿历尽千辛万苦前去昆仑求取仙药;嫦娥奔月之后,羿痛苦到不吃不喝、满地乱跑乃至神志失常。这些都把英雄的男女之情写得细腻真切、委婉动人。顶天立地、勇斗狂澜的英雄鲧,蒙冤杀死在羽渊之后,躺在幽深荒凉的水池里,灵魂经受着长时间的煎熬,却无时无刻不在挂念着受苦的民众和他的儿子,儿子在治水的过程中每遇到困难,他就出现在那里,帮助儿子战胜一个又一个困难,从不顾及自己的劳苦安危。那至真至切的父子之情,也是催人泪下的。这正是他们能与普通凡人相通引起读者共鸣的地方,由此而使作品中的英雄人物具有更感动人、激励人的力量。

4、塑造新型的女性文学形象:书中塑造了三十多个女性形象。这些女性多数都是外形美丽、心地善良的女人。她们有别于中国传统文学的女性形象。传统文学的女性形象有两大特点:一是把女性写成弱者和附属;二是把女人特别是美丽的女人写成祸水,殷的妲己、周的褒姒、唐的杨贵妃都是这样的文学形象。骆宾王代徐敬业写的《讨武氏檄》首句是:“入门见妒,蛾眉不肯让人。”弯而细长的眉毛都可以成为女人的首罪。旷世美人嫦娥自然难逃泼污水的厄运。月亮和嫦娥是中国人心目中美丽的形象,但却背上窃药奔月、对丈夫不忠的罪名。这显然是封建统治阶级强加给妇女的不实之词,是与他们鼓吹的“女人祸水论”同出一辙的。在《羿与嫦娥》的注释中,作家详尽地考证反驳了这种诬陷,并在具体的描写中塑造了一个全新的嫦娥形象。嫦娥具有令天国所有神仙都为之倾倒的美色,她善良活泼,对爱情忠贞不二。当羿来到人间为民除害获罪天帝遭贬后,嫦娥为了羿宁愿放弃天国的富贵下到人间过苦日子,令整个神国都不能理解。而嫦娥的回答是:“为了我那受苦受难的丈夫,不要说抛却这神国的仙位,叫我死一百次也不觉后悔。”嫦娥来到人间和羿过着恩爱的生活,丈夫因妻子生病远去昆仑为她求得仙药,恶徒逢蒙却利用羿救助洛神的事挑拨他们夫妇关系,并企图霸占嫦娥,夺走仙药,嫦娥害怕仙药落入恶人之手危害丈夫,便在情急中吞食,随后便不能自控升天。飞进月宫之后,她又投梦给羿,倾诉思念之情,要丈夫做成圆月一样的糍粑于八月十四日晚祭祀月亮三晚,帮助她回到地面。不料中秋月圆之夜发生月蚀,正在祭祀月亮等待夫妻团圆的羿在毫无防备中被徒弟逢蒙杀害。嫦娥从此再也不能回到地面。书中的嫦娥就是这样一个外形和内在都高度统一的美的形象。作家对她的遭遇给予了深切的同情。书中的禹妻涂山女也是这种外形美丽、忠于爱情并为丈夫的事业无怨无悔付出了巨大牺牲的女性。

男人和女人有生理上的差异和分工的不同,即使在男人占统治地位的社会,历史也是男人和女人一起创造的。史诗中一些优秀的女性,她们不仅美貌绝伦,而且是生活的强者,事业的智者,斗争的勇士。如《大舜天子》中鸟族玄女军头领长庚,就是一个驰骋疆场、令无数敌军望风披靡的勇士,她被害死之后,对方最勇猛的英雄波弟姜央竟冒死前来悼念她,并在她的灵前倾诉爱情,其情其景催人泪下。又如《鲧禹父子》中禹的续玄女攸,就是一个谙熟兵法战阵、政治权谋、音乐艺术的多才多艺的女性,她教育培养了大智大勇的启,在禹巡狩会籍突然病故的情况下,面临着龙凤两大文化集团决战的关键时刻,她的智慧和刚毅沉着就起着举足轻重的作用。再如《伏羲子孙》中飞蛾部落女头领盐神,也是一个刚毅、果敢,敢与最优秀的男人一争高低的强人,她虽然因为坚守旧的生产生活方式而死在自己情侣的箭下,其死也不失壮烈。

二、丰富而奇特的想象:

高尔基说:“想象是创造形象的文学技巧的最重要的方法之一”。华夏英雄史诗一书,时间跨度之长,空间之大,涉及的内容之广,都是空前的。作家虽然做了大量资料的查阅、记录和考证,且做过许多地域的考察工作,但中国的上古神话零星、杂乱,许多事件就只有几个字的记载,而且相互抵牾之处甚多,要结构一部规模宏大的著作,没有丰富的想象能力同样是不可能的。就这个层面上讲,爱因斯坦的话是很有道理的:“想象力比知识更重要,因为知识是有限的,而想象力概括世界上的一切。”想象具有“精鹜八极,心游万仞”(陆机《文赋》),“思接千载”、“视通万里”(刘勰《文心雕龙·神思》)的特征,它不受过去、现在、未来,天上、地下、神国或人间的时空限制。想象是作家描写宏大的生活战争场面,塑造形象丰满的人物形象的法宝。作家正是凭借丰富的想象能力构制了这样一部鸿篇巨著。

天上的银河,是人类至今未能到达的星系,但我们读到书中羿在银河别妻的时候,就对银河有如身临其境、似成相见的感觉。羿诛杀的那些山精水怪,是古人幻想的一些怪物,是现实生活中谁也没有看见过的动物,作家对古人的幻想之物通过想象再加工之后,就给我们以鲜活的形象,让读者能够感知它们的长相、它们的活动、乃至它们的声音直至内心的活动。诗中描写的古代部落战争场面,阅读时,读者的脑海里就浮现出千军万马往来奔驰,部落士兵手执原始兵器厮杀的战斗画面,耳听战马跑动、刀枪剑戟格斗,以及人群呼啸呐喊的声音。这些都不是古籍上有具体记载,而是通过想象使之具象化的。正是通过作家丰富的想象,把那些时间、空间上的空白填补起来,把那些孤立零碎的材料缀连起来,把那些只有枝干的素材变得枝叶繁茂,使之成为完整丰满的艺术形象。

作家的想象不仅是丰富的,而且是奇特瑰丽的。古神话传说中说,启曾经从上帝那里窃得《九辩》之歌,那是最优美的仙乐。《山海经》说:“开焉三嫔于天,得《九辩》与《九歌》以下。”开:即启。《楚辞·天问》说:“启棘宾商,《九辩》《九歌》”,《楚辞·离骚》说:“启《九辩》与《九歌》兮,夏康娱以自纵”,谁也没有说出《九辩》是怎样一支优美的仙乐。仅凭如此简约的记述,要让读者感知这样一首古代学者骚人都为之倾倒的音乐,而且是用文字描绘的画面让人们感知到听觉上的妙处,却不能不是一件考功夫的事。作家在《华夏龙子》第二章中给我们描写了启创作的《九辩》之歌,借以表达启超凡绝俗的音乐天赋。《九辩》之歌由九支乐曲组成,起首是“嵩山之春”,少年在嵩山上沐浴明媚的春光,俯视巍峨的华山太行,耳听泉水鸟鸣、高天长风,渐渐进入了奇异的梦乡,一个美丽的少女来到他的身旁,和他一起在峻极峰上的草坪上唱歌跳舞,一直到日落黄昏。随后几章从地面进入天国的描写:少女原来是天国的仙女,她邀请少年去她的故乡,那里此时正升起一轮朝阳。少年就同她一道在银河泛舟,而后又去天宫。天宫中,上帝正与群神一起欣赏音乐,少年在那儿听到了最好的音乐。当少年被上帝发现之后,上帝邀他做客,设宴款待,向他询问人间的情况,少年的对答深得上帝喜欢,他俩的谈话十分滑稽而俏皮,乐得上帝召来百鸟和群兽,在天宫表演奇特的鸟鸣兽舞,与少年和群神一起共同观看。那是怎样恢宏瑰丽的场面啊,舞台宽阔无边,百鸟一齐歌鸣,上帝手握玉佩击节,指挥百鸟演唱优美的乐曲;百兽合着音乐的节拍,欢快的舞蹈,无论是凶猛的、温顺的,狡猾的群兽都在一个舞台上婆娑起舞,人和神相通,神和鸟兽同乐,人神鸟兽共处一堂和乐融融。在那之后,少年又去到月宫,听到的却是另一种幽怨的古瑟之音,那是嫦娥思念她死在伊、洛的丈夫的悲戚之声;少年也吹起竹笛,那是一曲“嵩山之恋”,倾诉他对嵩山、洛河的思乡之情。当少年醒来时,他正在嵩山峰顶,但梦游天宫的一切却历历在目,天宫的音乐已被他带回到人间。乐曲的尾章是少年在峻极峰上演奏《九辩》,一支从天国带回来的人间仙乐。作家还运用通感的表现手法,把视觉和听觉融会在一起,用奇特的想象来状写一首优美的乐曲,表达启卓越的音乐才干,以及他对理想境界的追求。

三、优美的诗歌语言

华夏英雄史诗运用神话的丰富想象,传奇般的故事情节,调动起读者不忍释卷的阅读欲望;同时又用优美的诗歌语言,给人以美的视觉和听觉享受。关于书中的诗歌语言,需要特别提一提。现在有不少的诗歌,即使是短短的几行、十来行也不讲韵律,既不押韵,也读不出节奏,这就没有诗歌的语言特点。中国诗歌是应该有韵的,无论你是选择隔行韵、间隔韵、排韵或双句韵,都不能没有韵脚而形同散文。沈德潜在《说诗啐语》中说:“诗中韵脚,如大厦之有柱石。此处不牢,倾折立见”。中国诗歌也不能没有节奏(诗行中的音步)。声韵仅反映语言的抑扬,节奏才显示语言的顿挫。郭沫若说:“节奏之于诗,是她的外形,也是她的生命。”人说话需有抑扬顿挫之分,没有韵脚节奏的诗,无论怎样的分行排列,也不可能具有诗歌的语言美感。

作家主张史诗创作“要把人物形象的创造作为第一要务”,但对于史诗的语言却从不马虎。整部作品三万多行,从头到尾都注意了中国诗歌在韵律上的规则。在押韵方面,一般是一个诗段或连续几个诗段用一个韵,中间极少换韵;基本上都是隔行押韵,少数用间隔韵或双行互押,个别表现急促或紧张的情节处用排韵(句句都押韵)。换韵多在变换诗段的时候,或在变换不同人物对话时,同一节较长诗段中间换韵的,多在变换的第一句确定基韵,这样有利于换韵与诗的内容保持一致,又不破坏诗的声韵美。在节奏上作家形成了自己有利于叙事描绘的五步诗行,即每行诗在十二字左右,一般是五顿,即五个音步,末尾多是双音收尾。这样的诗行占全书的百分之九十以上。在表现轻快舒畅的情感或紧张情节时,也有运用七言为中心四音步甚至五言三音步诗句的。要叙述复杂的故事情节,描绘宏大纷繁的生活场面,或多角度刻画人物形象,过短的诗行不足以达到表达效果;而过长的诗句则不符合我们的阅读习惯,且破坏诗的节奏感。作家从实际中摸索的十二字左右五音步的节奏,比较容易操作,易于表达。自然不同的人各有不同的习惯。作家主张诗歌必须讲究韵律,但不刻意追求,坚持韵律为表情达意服务。凡属有助于表情达意和加强诗的音乐形象的,从严要求;凡与诗的表意和音乐效果关系不大的,可以从宽;如果因此而影响表情达意的,则舍音律而就情意。在篇幅如此宏大的史诗中,作家都坚持一组诗行押相同的诗韵,或押近韵。个别地方也有一两句舍弃诗韵的,往往与该处的表意有关,不令其以韵害意。但就整体而言,诗的韵律依然是和谐流畅的。不难看出,范云程先生对中国新诗的格律进行了可贵的探索和实践。当人们细细品味原作时,一定会从中受益不浅。

四、最后要说的是:

华夏英雄史诗还是一部雅俗共赏和适合改编成多种文艺形式的作品。该书涉及多个学科的知识和深层次的学术问题,但在故事情节叙述和人物形象的描绘上却尽量运用通俗浅易的语言,避免生僻的词句,实际上只有小学三四年级汉语水平的读者也能读懂作品的故事,领会作品的精神。全书的每一部都有完整的故事,曲折跌宕的情节,在叙事中步步设置悬念,吸引读者关注书中人物的命运;而且有宏大的战争、歌舞、民俗生活场面描写,战争场面不说,像《大舜天子》中“丹江月夜”的苗乡民俗场面,《伏羲子孙》中廪君设坛作法的巫术表演和土家民俗歌舞,以及《华夏龙子》中阳城歌舞晚会上古代各大部族歌舞民俗表演,都是规模宏大、瑰丽多彩而新颖奇异的,为影视、戏曲、卡通等多种文艺形式的改编提供了很好的基础。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业