乡土文学视域下的农村变革书写

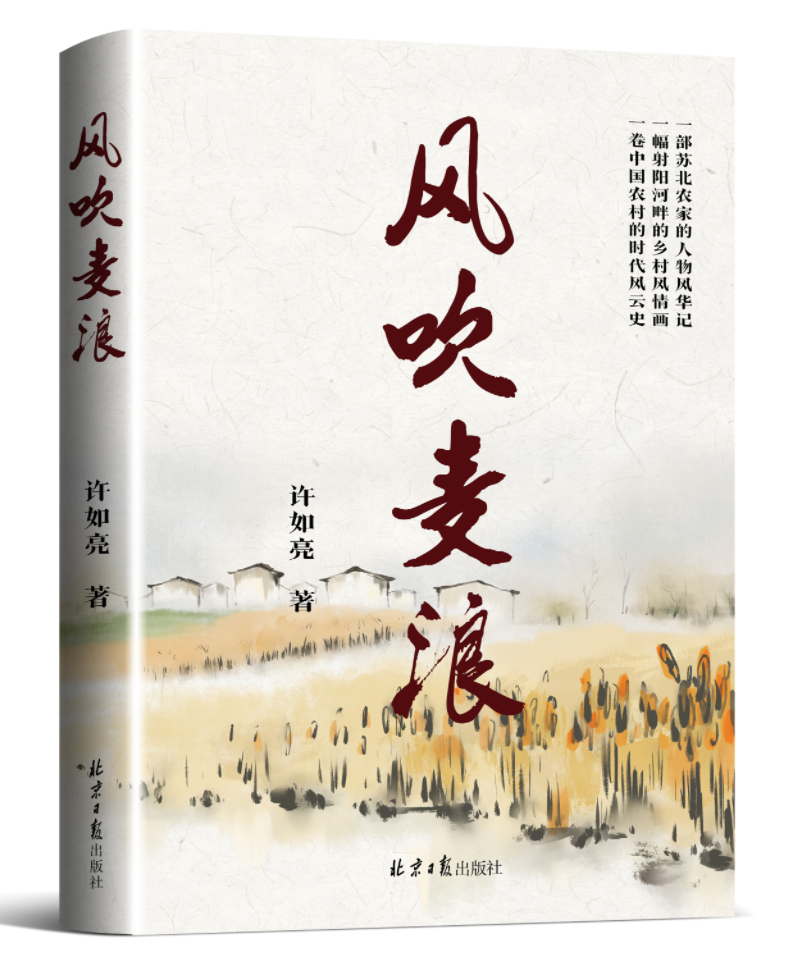

——读许如亮长篇小说《风吹麦浪》有感

邱玲娜

乡土文学,作为中国现当代文学中一条深沉而明亮的脉络,自鲁迅的《故乡》启程,百年以来始终与土地同呼吸,与农民共命运,记录着一代代人在时代变迁中的跋涉与回响。它不仅仅是一种题材选择,更是一种精神返乡、一种文化寻根,是写作者对农耕文明在现代转型中命运的整体观照与美学表达。许如亮的长篇小说《风吹麦浪》,正是这一传统在新时代的延续与焕新。作品以苏北射阳河畔的乡村为背景,细腻勾勒出自20世纪七十年代初至九十年代末,三十年间中国农村所经历的沧桑巨变,宛如一首深沉的土地叙事诗。它不仅在讲述一个家族、一个村庄的故事,更是在为一个时代的记忆立传,为一代农民的精神塑像。

一、时代浪潮中的农民命运交响

《风吹麦浪》以常氏家族九兄妹的人生起伏为主线,贯穿大集体、包产到户、改革开放等重大历史阶段,映射出农民在时代大潮中的坚韧与追求。常青树是计划经济时代典型的农民形象,朴实而隐忍,面对贫困与重压,虽常带愁容却始终坚守土地,成为那个年代无数农民的真实写照。他的形象承载着传统农人安土重迁、勤劳本分的伦理观念,哪怕现实困顿,仍以沉默和坚韧对抗命运的荒诞。其妻伍月红,生育众多子女,“生娃不找接生婆,干活到临产”,在极其艰苦的环境中展现出惊人的生命力与母性光辉,默默支撑起一个家庭的运转。她不仅是母亲、妻子,更是一种土地精神的化身,在贫瘠中孕育希望,在黑暗中点亮微光。他们的苦难与坚守,不仅是集体化时代的缩影,更是一种在贫瘠中依然蓬勃的生命力,是乡土中国不曾断裂的精神命脉。

常有理则代表了改革初期敢于突破的“破壁者”。身为生产队长,他以初中毕业的“知识”为起点,凭借勤奋与智慧,敏锐地抓住时代的机遇,带领村民走向市场。从分田到户时对土地界限的认真,到积极探索种植结构与副业经营,他的每一步都标志着农民从“被动劳动”到“主动创造”的转变。他不再是传统意义上“面朝黄土背朝天”的农民,而是有了市场意识、竞争意识和主体意识的现代农人。他的成功与挫折,折射的是整个中国农村在现代化进程中的探索与阵痛。这不仅是个体命运的转折,更是中国农村从生存型走向发展型经济的关键一步,是乡土社会在剧变中重构自我认同的艰难尝试。

新一代的常笑天,则象征着现代与传统的融合。他从村里的“孩子王”成长为乡团委书记,再回村任书记,带来新思想与新技术。带领村民修路、垦荒、推广种植大棚,他不仅在物质上改善乡村,更致力于提升村民的精神面貌。他有知识、有视野、有担当,是乡村振兴战略中亟需的“新农人”代表。他的回归乡土,不是退守,而是进路;不是怀旧,而是创生。常笑天的形象,预示了乡村振兴战略下“新农民”的兴起,他们以开阔的视野回归土地,重塑乡土未来。他们知道,真正的乡村复兴,不仅是经济的振兴,更是文化的复兴、精神的复兴。

二、地域文化与乡土语言的魅力

《风吹麦浪》的魅力,深植于对地域文化的细致挖掘与真实再现。射阳河畔的自然景观,在作者笔下不仅是背景,更是承载集体记忆的文化符号。书中对人情风俗的描写也尤为动人,如表兄妹“亲上加亲”的婚姻传统、父母包办婚姻的现实无奈,都真实反映了特定时期农村的社会伦理与生活现实。大队书记的权威、村民对干部的敬畏,无一不细腻还原了那个时代的社会结构。

《风吹麦浪》的魅力,深植于对地域文化的细致挖掘与真实再现。射阳河畔的自然景观如捕鱼时摇曳的船影、秋收时翻滚的稻浪与无垠的蓝天等,在作者笔下不仅是背景,更是承载集体记忆的文化符号。这些景观构成了一种“地方性知识”,是村民理解世界、定义自我的方式。书中对人情风俗的描写也尤为动人,如表兄妹“亲上加亲”的婚姻传统、父母包办婚姻的现实无奈,都真实反映了特定时期农村的社会伦理与生活现实。大队书记的权威、村民对干部的敬畏,无一不细腻还原了那个时代的社会结构。这些细节不是民俗展览,而是有温度的生命现场,它们共同构建出一个真实可感的、具有伦理复杂性的乡土世界。

方言与歇后语的巧妙运用,更为小说注入了浓郁的乡土气息。“赶头碗饭”“丁头舍子”“打请工”等方言词,以及“驴子下了个小兔子——一代不如一代”“罐里逮王八——十拿九稳”等歇后语,不仅生动刻画了人物性格,也传递出地域文化的温度与幽默。这些语言不是装饰,而是一种“土腔土调的生命哲学”,是农民在长期劳动与生活中形成的智慧结晶。它们保存了一个群体的记忆与情感,也成为读者理解这片土地文化密码的入口。这些带着泥土味的语言,成为连接往昔与当下、乡村与城市的情感纽带,在语言日益标准化的今天,尤其显得珍贵。

三、农村变革的深度剖析与时代精神的彰显

《风吹麦浪》不仅是对农村生活的真实记录,更是对三十年中农村变革的深刻反思。从大集体时期的贫困与挣扎,到包产到户带来的生产积极性,再到改革开放催生的多元发展,作者借助常氏家族与周边村民的故事,呈现了农村在经济方式、社会结构和思想观念上的全面转型。这一过程并非坦途,充满了矛盾与艰难,如田埂之争、“两上交”之困等情节,都是变革中不可避免的阵痛。作者没有回避这些艰难与残酷,而是以冷静而悲悯的笔触,呈现了变革的复杂性与多维性。正是在这种复杂性中,我们看到了一个真实的中国农村,它不是在田园诗中静止的乌托邦,而是在汗与泪、苦与乐中不断蜕变的生命现场。

然而,正是在这些挑战中,中国农民展现出惊人的生命韧性。如同推石上山的西西弗斯,他们明知前路多艰,却始终不曾放弃。伍月红的早逝、常有理的挫折,并未让他们屈服,反而激发出更坚定的前行勇气。这种韧性,是中国农民千百年来积淀的精神底色,也是农村走向振兴的内在动力。它源于土地,源于传承,源于一种“活下去并且要活得更好”的朴素信念。在这个意义上,《风吹麦浪》不仅是一部乡村变迁史,更是一部农民的心灵史。

四、乡土书写的当代意义与文学启示

在当代中国文学谱系中,《风吹麦浪》以其扎实的乡土经验、深厚的人文关怀和清晰的历史意识,为新时代乡土文学写作提供了重要启示。它告诉我们,乡土文学不仅是“怀旧”的文学,更是“在场”的文学。它不仅要回望来时路,更要关切当下现实、展望未来可能。在城镇化高速推进的今天,乡村面临前所未有的挑战与机遇。如何书写新时代的乡村?如何表达新农民的情感?如何重建城乡之间的文化对话?这些都是摆在作家面前的迫切命题。

《风吹麦浪》以一种清醒而温暖的方式作出了回应。它坚持从真实的生活经验出发,尊重农民的主体性,理解乡村的复杂性,拒绝简单的美化或丑化。它在情感上贴近土地,在视野上又超越土地,从而实现了对乡土中国的深刻观照与美学超越。这样的写作,不仅具有文学价值,更具有人类学、社会学意义上的广泛价值。

《风吹麦浪》是一部思想深刻、情感真挚的乡土力作。它通过鲜活的人物、质朴的语言和厚重的时代背景,绘制出一幅农村变革的壮丽画卷,吟唱出一曲普通人不屈不挠的生命赞歌。在当下快速城镇化的时代,这部作品提醒我们:不能忘记土地与农民,更要珍视乡村的价值与未来。愿风吹麦浪,永远荡漾希望;愿文学之光,继续照亮乡土中国绵长而宽阔的前路。

作者简介:邱玲娜,江苏省委党校研究生学历及苏州科技大学和淮阴工学院本科学历,新洋农场有限公司党委宣传部部长、文明办主任,省公文写作协会会员、盐城市作协会员。酷爱读书和写作,在各级报刊和网站发表新闻、文学作品千余篇,多次获表彰奖励,论文入选中央直属机关《中直党建》论文集《永远在路上》。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业