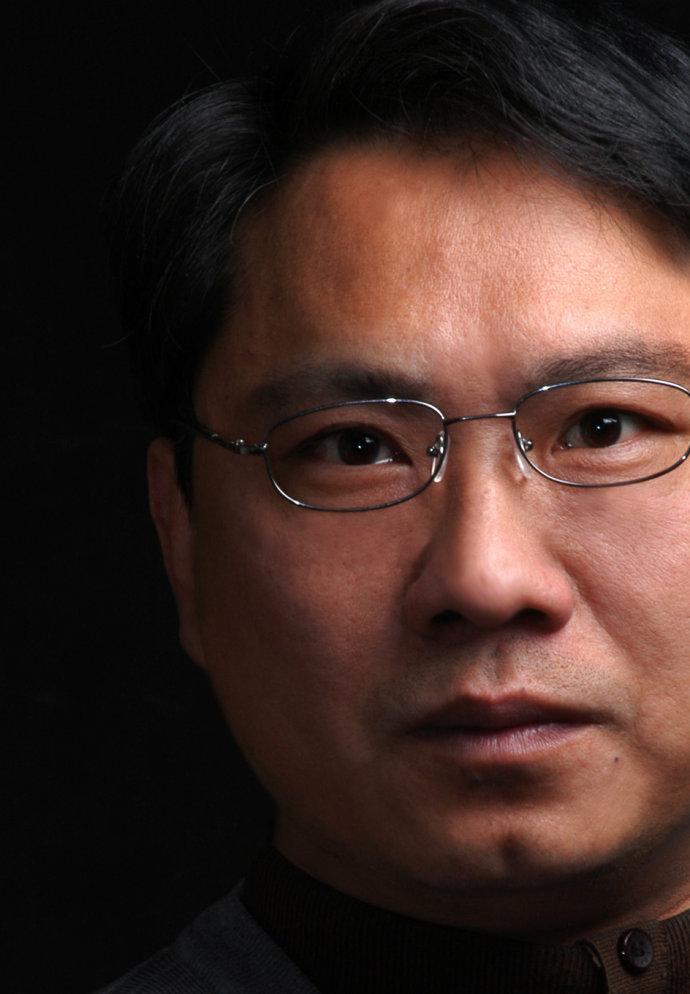

●沙克

我从80年代后期年开始接触到海子的诗,这篇对于海子的读诗札记或诗学随笔分为两个部分,一是在1992年阅读《海子骆一禾诗选》时写的,二是在2014年不知已经是第几次阅读海子的诗时写的。

一

海子,是一个不需要赞美的诗人。他的疯狂燃烧和爆炸,是与真实的人无关的行为,是一种于物质很不健康、于精神无限延伸的总体气质,与阳光同质,与死亡同在。他发现了最一般的小宇宙和大宇宙的奥秘,他试图从心灵开始揭示,他已经揭示了方向、范围和手段,但是他无法达到,也许他太缺乏物质元素及其世界的现实体验。精神的无限膨胀,清晰的指向,是诗的悲剧终极。生活中,海子是不是一个废人呢?这并不重要,但对于艺术行为非常重要。

海子、骆一禾生前和他们的少数友人,互相照耀、促进,互为引爆,发射出金辉;又作最高的起飞、冲锋,接近上帝,远离一般的物质和精神,进入矛盾的极限。骆一禾倒是和谐些,是个可操作的诗人,是诗歌的真正基础,在此飞向目的。客观世界拒绝他们的切近和完全渗透,他们在全体生命中藐小得不见泡沫。

海子是不需要后来的诗人学习的,你可以或者必需以他及骆一禾的创作(包括行动)为一种背景,把他们所涉及的人类文化体系作为一种背景,而不要去学习,只要搬来一块金石,站在上学的路头望一望,然后扔掉它,走向自己的远方。海子的诗迅猛地到达他所欲表现的顶点,因而呈现出多方面的可批判性。他的急欲表达陷入历史、宗教和哲学,使诗或艺术负担过重。哲学本身已阐明一切,无需依靠它,只能化解它,为艺术所有。

海子是一种较大的文本,只有提纲,没有普遍的可行性,只有自身和艺术的绝对价值,没有相对性。

作为一个人的他不会游泳、骑车,不值得视为神奇。海子也是有现实外力的,那是北大、北京、书籍、一帮诗人。海子实在就是个凭大智慧和阅读想抄捷径上天堂的人,他拆掉一切阶梯和外力,想上天堂做诗歌皇帝。他忽略一切现实过程,也极自私地不愿做自身以外的一切阶梯和外力。这是他所认可的上帝、王们不允许的。过分理想故而是不理想的。他忽略了过程,像儿童做梦一样直飞太阳。如果是这样就算是大诗人,那么他所指的失败的诗人,如普希金、雨果、毕加索恰恰是蔑视阅读、思考的大诗人。那么在今后的日子里,诗歌之王会在几年、几月、几日之间产生许多许多,因为人类文明将越来越集中到一块电脑芯片或软盘上。前提是,不负生命过程的一切现实责任。智慧加阅读加思考,加非凡的写作能力和悲剧献身,成就了天才诗人海子。但海子不是生活中的大诗人,是神话中的天才诗人。也许成就大诗人的现实的一小块铺路石就可以绊倒毁灭他。

海子和他的挚友骆一禾在同一个春天死亡,并非偶然。他们的痛苦没有起点,现实的痛苦是不被广泛或行业所理解、关注。他们是失败的人和成功的艺术。他们使艺术变得纯洁、广阔而界限分明,让闲人免进。如果他们从一个农村、镇子、小城开始,将一事无成。

我无限钦佩海子的智慧、悟性和才华,也十分理解他对于艺术极端自私的占有欲,最后是甩掉艺术过程的牺牲精神。我希望海子的行为是唯一的,也希望所有的中国诗人不去学习他而必须受他的启发,珍视他的作品。

二

海子的诗歌贡献是多方面的。从他短诗中的艺术技巧来看,例如《打钟》、《明天醒来我会在哪一只鞋子里》、《水抱屈原》、《月光》等篇什,形成了独一无二的语言特色,包括语感节奏的比较强烈的音乐性,语句构成的比较突兀的新鲜性,语义内涵的比较深阔的多向性。从他乡村诗歌的审美态度和表现来看,例如那些麦子土地村庄的的诗篇,形成了形而上的抒情范式和热血的诗歌气质。从他长诗的文体建构来看,例如《河流》、《传说》尤其是《太阳·七部书》,实现了文化结构与文化解构的合成。从文化思想的源流来看,他的全部诗歌具有内容上的叛逆东方思想与常规逻辑、亲近西方文化与自我宗教的价值观,具有形式上的中西合璧的实质。

海子在世时,他的诗歌绝对不是写给大众看的,甚而不是写给当时的大多数诗人或文学界人士看的,而是写给少数懂得“先进文化”、懂得现代主义诗歌的非主流诗人看的,所以他的诗歌发表很少、传播很窄,在诗歌圈内缺少关注度,在诗歌圈外没有任何影响;在海子去世后的很多年内也是如此,在经过十几年的社会文化的进步后,他的诗歌逐渐得到了诗歌界的认可,继而得到文化界的认可,进入2000年的网络时期后,他的诗歌得到原子裂变式的传播和放大,放大到了中学课本,放大到了社会文化市场,他的诗句放大成了《人民日报》头版头条的标题,放大成了地产商的促销广告,放大成了社会青年的口头禅。近些年的海子,不仅死而复活从死亡的诗人变成热潮的诗人,而且从明星诗人变成娱乐诗人,直至变成21世纪的中国诗神。

暂且不谈对于海子的青年追星族,与海子同年代的大多数诗人和读者,以及年代大于海子的大多数诗人和读者,在海子死前的几年和死后的1989年到1999年十年间,阅读过理解过海子吗?当海子成为可以消费的文化明星后,上述的人群中有不少人回过头来追捧韩星似地开始阅读海子,与对待获得诺贝尔奖前后的莫言作品的态度一模一样。可是他们从前对海子的诗歌不敢兴趣不理解,如今就真的有兴趣真的理解了吗,这是我在海子热的情势下提出的一份质疑。把海子的诗歌艺术作大众文化式的传播,把海子的诗歌精神作行政目的式的利用,对中国现代诗歌的认知、写作、建设究竟有没有作用,如果有作用,是积极作用还是反作用,倒是需要考虑的。

诗歌写作永远是孤独的,诗歌精神永远是灿烂的。古今中外的真诗人、好诗人,只能从自身的孤独开始诗歌的进程,而不能从别人哪怕是从海子目前的灿烂开始,因为当年的海子绝对是孤独的,绝对是孤独而死的。如果海子在生前是从他如今的灿烂开始,他就不会孤独地写诗了,就不会有海子的诗歌。

从诗歌语言的无限性来说,阅读海子是有难度的。从诗歌精神所包含的非常化,特别从诗歌极限中所包含的虚妄、迷狂及死亡特质来说,读懂海子是有危险的,因为谁也不能模仿海子的生活、思想和结局。关注当下生态,建设诗歌本身,才是可能的艺术目的。

(选自沙克新浪博客,原题《过去、现在说海子》)

沙克

沙克

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业