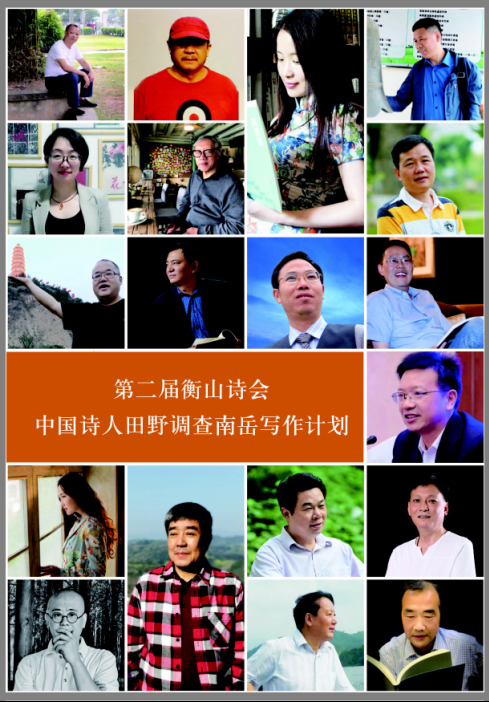

中国诗人田野调查南岳写作计划海报

中国诗人田野调查衡阳论坛

周瑟瑟诗集《世界尽头》衡阳分享会

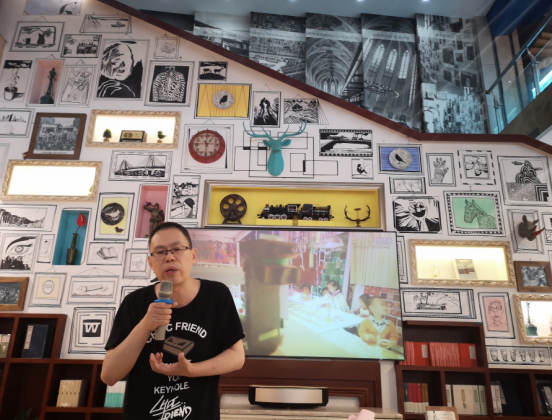

《诗潮》主编刘川在《世界尽头》分享会上谈田野调查写作

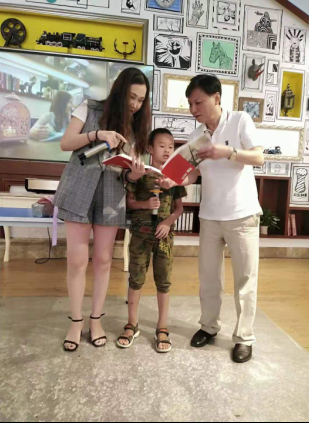

《世界尽头》分享会上胡茗茗、宾歌与衡阳小读者一起读诗

《世界尽头》衡阳分享会上周瑟瑟阐述当代诗歌的未知性

中国诗人田野调查衡阳论坛

诗人们在南岳的星空下(黄明祥摄影)

第二届衡山诗会·中国诗人田野调查南岳写作计划举办

寻找当代诗歌的未知性与自我启蒙

2019年8月3日至7日,“第二届衡山诗会·中国诗人田野调查南岳写作计划”在南岳举行。活动由湖南省诗歌学会、衡阳市南岳区文化旅游广电体育局、衡阳市作家协会、衡阳诗歌学会、中国诗人田野调查小组、《卡丘》诗刊联合主办。

几天时间里,参加“第二届衡山诗会·中国诗人田野调查南岳写作计划”的诗人、艺术家,安静地亲近、认识和解读一座天下名山,饮岩下泉水,食寺庙素餐,深刻感受南岳衡山的精神内涵,实地考察南岳衡山的宗教文化,深入了解南岳衡山的人文历史,以口述实录、民谣采集、户外读诗、方言整理、问卷调查、影像拍摄、户外行走等“诗歌人类学”的方式展开“田野调查”与“有现场感的写作”。

“中国诗人田野调查南岳写作计划”发起人周瑟瑟介绍:“诗歌人类学”是一种写作方法论,更是一种古老的诗歌精神的恢复。当代诗歌更多依赖个体的生命体验,而这种生命体验是最天然的经验,获取的重要途径之一就是走向户外,进入“诗歌人类学”的原生地带。南岳衡山是中国南方文明的重要发祥地,炎帝、祝融曾在此栖息,佛教“一花五叶”成为禅宗主流,道教洞天福地、湖湘学派由此发韧。“第二届衡山诗会·中国诗人田野调查南岳写作计划”通过生活现场的体验,获得鲜活、生动与独特的内心感受。无疑,这是一次在南岳星空下的写作,也是一次成功的“走向户外的写作”。在山雾浸润中谈诗论道,寻找关于时间、自然、生命等人类陌生的经验,感受日月星辰、草木虫鸣……诗人、艺术家们为南岳的生命体验所震撼。“南岳写作计划”,正是以这样的“田野调查”的实践,构建“诗歌人类学”的当代诗歌文明,从南岳衡山传统的现代性中去实现自我启蒙。

5日,在南岳山上举行了“诗人田野调查衡阳论坛”,对诗人田野调查的意义与路径、当代诗歌写作的未知性等进行了讨论。论坛由陈群洲主持,梁尔源致辞,宾歌介绍了当代衡阳诗人写作现状。

周瑟瑟阐述了诗人田野调查的观念、方法与原则。他着重强调了诗人田野调查的五个原则:一、要像行脚僧乞食一样走向每一户人家,不要事先联系,更不要有任何准备,但要记录对方反应、周边环境与内心感受。与被调查者第一时间接触的体验非常重要,要记住对方的表情变化、动作语言,尽可能不要放过每一个细节,哪怕被拒绝,也是田野调查过程中正常的事情。自身的体验与感受是田野调查中最为重要的收获。二、注重用自身的感受进入一个村庄(或空间)的地理环境、历史人文,而不是急于收集简单的概念与枯燥的数据。三、要有建立田野调查样本的意识,深入到原居民的起居室、厨房、仓库与后院,感受原居民的生活气息。四、通过一个个具体的村落(街道、空间)与原居民生活样本调查,获得当下生活的现场感与元经验,回答“传统的现代性”这一命题。五、每一次田野调查都是一次未知经验的获得路径,不知道将会发生什么,不做任何的预设,只是回到生活元现场,通过这样的方式自我启蒙。

《诗潮》主编刘川认为:诗歌田野调查,有可能是解决当代诗歌自身困境的一个重要办法。当代诗歌因为过度的“虚拟”性,任由想象代替经验,任由“诗意”代替价值,导致诗歌不能表达真实。而倡导诗人走向“田野”,尤其是走向社会,走向人群,走向世界的复杂维度,首先解决了诗人书斋知识系谱的扁平不足、激活了原创冲动。其次,诗人借由站入现实维度之中,使书写和现实发生“互文”关系,诗人不再是旁观者,而是现实的调查者、介入者、干预者,写出的作品,才具有历史感;最后,因为诗人把自己置身于现实,写作的完整坐标系便得以建立,依靠他者经验、他者思想的虚拟写作将被个体意识的复苏而取代,通过觉知,达到觉醒。一个恢复了自我感知力、自我思辨力的诗人,将打破古典主义窠臼,自觉而致力于诗的现代性书写。当然,走向田野,不是简单的社会现象调查风物扫描,而是深入当代、深入各种事物幻像背后的真实,继而达到深入自身——认识人。而获得这样的思,才可能让虚拟的“诗意”变成价值的诗意。

《深圳诗人》执行主编、《猛玛象诗刊》特约主编李犁认为:当代背景下的诗人要耐烦。这是诗人能写出诗和能实现诗歌技术的基础。耐烦了,才能保持长久的镇静和平静。这两天,我们去大庙、寺院,这些地方就是磨炼心志,让我们耐烦,进入平静和干净的方式。真的入定入境了,不仅是干净宁静,而是绝静,绝静就是静到极致,真的静和净,就是天静。静净到此,就能天真,听见天籁了。灵魂就飞升出窍了。佛教的说法就是禅境了。人们每天都在经历着烦闷与无聊、琐屑与日常化的考验,包括孤独和利欲的侵略和诱惑,成大事者一定会淡定又坚定地跟随自己看见的光明走下去,而且有节奏和韵律。这一点非常像时钟,旧城堡里的古钟,老派的执着而顽固。不论世道怎样的风卷云涌,褪色的只是容颜,内心的步伐整齐而从容,且一丝不苟。做到这些,人的心神才能保持绝对的沉静,而沉静的极致就是灵魂出窍,能看见肉眼看不见的风景,这就是诗,就是灵感莅临了。应了《菜根谭》里说的,只有宁静心神才会明而亮,随之才能发现人性的真正本源;也只有在闲中气概才可舒畅悠闲,随之才能窥见真正的灵魂;一个人只有在淡泊明志中内心才会像平静无波的湖水一样谦冲和蔼,于是也就能获得人生的真正乐趣。简言之,就是:静中见真境,淡中识本然。这就是“诗人田野调查”给我的灵感和启示,“诗人田野调查”是解决诗歌写作的根本途径,是对诗人心灵的焕发,让诗人从这里出发,向着人性的真相以及诗的真髓:美和意境。

诗人、艺术家黄明祥在南岳衡山拍摄了实验“作者电影”《磨镜台》,他以参加“中国诗人田野调查南岳写作计划”的诗人为主要对象,记录日常生活的细节,影片中几乎没有具体一以贯之的故事,而是充分运用影像的拼贴结构,以散文的方式完成诗歌的指向,表现道一所修的北宗渐悟与怀让所修的南宗顿悟,以及当代诗人在南岳的写作生活。

6日下午,在衡阳市新华图书城“城市会客厅”举办了周瑟瑟诗集《世界尽头》分享会。宾歌主持了当天的活动,陈群洲、刘川、胡茗茗、罗广才、萧萧对《世界尽头》进行现场点评。周瑟瑟从他近年语言的变化,谈到写作的未来性,他认为当代诗歌被暂时的“有效性”困住了,能走出眼前的“有效性”的写作太少了。这是他最新创作成果的一次集中展示,也是用具体文本解说“走向户外的写作”与“诗歌人类学”。整整一个下午,衡阳诗人、读者和周瑟瑟进行现场互动对话。周瑟瑟、胡茗茗与衡阳的孩子们朗诵了多首作品。

活动期间,还举办了佛道文化学术讲座和“南岳诗歌朗诵之夜”。

衡阳市作家协会主席陈群洲说,“衡山诗会”以外地诗人、艺术家在南岳体验生活与现场写作为主,本地诗人参与。南岳衡山丰富的人文资源是创作的源泉,“在南岳写作”成为了一项有吸引力的“写作计划”。本次“在南岳写作计划”的全部成果将结集出版。

中国作协诗歌委员会副主任梁平,湖南省作协副主席胡丘陵,湖南省诗歌学会会长梁尔源、常务副会长罗鹿鸣,衡阳市作家协会主席陈群洲,衡阳诗歌学会会长宾歌,《诗潮》主编刘川,《花城》副主编李倩倩,《北京文学》编辑黑丰,《卡丘》诗刊主编周瑟瑟,《深圳诗刊》执行主编李犁,《天津诗人》诗刊总编罗广才,诗人、艺术家匡国泰、黄明祥、胡茗茗、李成恩,新西兰诗人、导演萧萧,衡阳本土诗人尹朝晖、张沐兴、徐仲衡、冷燕虎、法卡山、也人、天晴了、边志高、黄峥嵘、李霞、周珊等参加活动。

作者:李霞

附1:

中国诗歌田野调查问卷

(通用版,根据调查地可添加或减少问题)

2015年9月25日第一版,周瑟瑟执笔

(通用版,根据调查地可添加或减少问题)

2015年9月25日第一版,周瑟瑟执笔

调查人:

视频拍摄人:

图片拍摄人:

文字整理者:

时间:

地点:

一、历史传统

1、记录一个人的祖宗(父母、祖、曾祖,以及高祖、天祖、烈祖、太祖、远祖、鼻祖等)的姓名与历史。你能否说出你的祖宗的姓名与出生年代?收集整理祖宗们的资料与照片等。

(中国人对本祖一脉上下或亲戚关系称谓有严格的规定,依据中国《汉语大辞典》、东汉的《尔雅·释亲》和《春秋公羊传·庄公四年》等史书记载,可确定中国人本族内“上下九辈”的称呼。)

2、调查一个人与家族的宗祠在哪里。试着去了解宗祠是在何年消失的?如果重建了是在何年?一般多长时间什么时候才有家族事务活动或祭祀祖先?收集祠堂的建筑、楹联、出资者情况与祭祀活动图片等。

(宗祠即祠堂,是汉民族供奉祖先和祭祀场所,是宗族的象征。宗庙制度产生于周代。宋代朱熹提倡家族祠堂:每个家族建立一个奉祀高、曾、祖、祢四世神主的祠堂四龛。)

3、你是否有家谱?家训?族规?如果有,请拍摄目录、封面,如果能影印或复印最好。

4、能否试着说出你的村史或镇史?尽可能收集(拍照)本地的界碑、墓碑、路碑或其它有本地历史的物件等。

5、进入一个陌生的宗祠,客观记录你所看到的,客观记录对你印象最深的与触动你的东西,客观记录与宗祠主人的对话。

6、你的家族留下过多少帐本、土地证书、农业经营证、屠宰证、计划生育证、出生证、毕业证、身份证、结婚证等证件?以及民间契约、合同、日记、家族的老照片等?请翻拍。

7、你能听懂鸟语吗?本地的鸟有什么特征?它们与人生活的关系的描述。

8、请为即将消失的故乡或旧宅子拍一张遗照。

二、地理交通

1、记录你与你父母辈的出生地的历史概况,以及村落地图、宗祠地理位置图等。

2、调查地的交通(水路、陆路)及地理状况,试着对该地域城乡现代性变化的过程进行描述。

3、调查该地古道的历史,搜集整理该地古道的历史图片与文献资料。

4、你所在的村落或城镇何时开始有了现代化的道路?给当地经济文化带来了哪些具体的影响?

5、每天通往外地的汽车、轮船、火车、航班情况?

6、你生活中的一口池塘、一座山、一座桥、一个老建筑的模样?

三、方言母语

1、你从何时开始放弃方言而使用别的语言说话?

(方言是语言的变体,方言分地域方言和社会方言,地域方言是语言因地域方面的差别而形成的变体,社会方言是同一地域的社会成员因为所在职业、阶层、年龄、性别、文化教养等方面的社会差异而形成不同的社会变体。)

2、你使用得最多的方言有哪些?

3、在什么情况下你会使用方言?是否还用方言写作或交谈?描述你在非本地公共空间使用方言的反应(被嘲笑、模仿或反感等?)

4、你与你的方言之间是否存在隐秘的依存关系?你如何在做为母语的方言与普通话之间进行语言平衡与转换?

5、回到出生地或与父母、亲戚朋友、故乡同学之间你使用普通话还是方言?

6、你的下一代能否说出或听懂你的方言?他们对你方言的态度?

7、你的哪些方言曾经进入过文学、诗词、戏曲等艺术形式?或被现代汉语所改造与运用?

8、记下本地最恶俗的骂人的话与它的演变史。

四、民谣诗词

1、回忆并记录你小时候听到的民谣,记得多少你的亲人曾经给你唱过的民谣?

2、调查地能写对联、古诗词的有多少人?节庆或红白喜事主要由什么人写对联、祭文、冥文等?年轻人还能否写对联、祭文、冥文等?

3、调查地传唱的民谣、戏曲还有哪些?以何种方式传播?

4、当地新旧体诗社团群体发展与活动情况,收集他们的出版物。

5、当地人还有多少人读诗或对诗歌感兴趣?

五、手工艺

调查地的理发店、铁匠铺、榨油作坊、豆腐坊、裁缝铺、木器店、首饰店、修钟表店、屠坊、酿酒作坊等传统手工艺还有多少家?其传承、从业与经营状况及发展历史?请分门类别记录。

六、物产流通

1、你小时候的老味道、特色食品还保持有多少?谁还能做出老味道?是否失传或传承?

2、一户人家米、豆、茶油、瓜蔬等农作物,猪、鸡、鸭等家禽每年的产量、价格、销售、成本等情况?

3、本地杂货店的经营品种、收入、从业者状况。

4、本地物产主要通过何种途径与渠道流通与贩卖?

七、人口习俗

1、调查地的长寿老人的生活状况,人口出生与死亡情况。

2、日常生活中一般会阅读什么书籍?家庭成员受教育的状况。

3、记下本地主要口味、食物、服饰、节庆婚丧与生活习俗。

4、你最后见到过缠足是在什么时候?

5、本地溺水而亡的小孩一年有多少?

6、自杀者一般用什么方式结束生命?

7、对待文革中有污点的人的态度?

8、对外来者的态度?

9、妇女出嫁到哪些地方?男性结婚对象来自哪些地方?

10、本地的外地人与本地人的分布、职业及人口流动状况。

11、寻找放牛人、放羊人,记录他们的生活并给他们拍照。

八、互动读诗

1、给调查地写一首诗,并送给他们,记录他们的反应。

2、在不做任何准备的情形下给当地人读诗,并记录他们的反应。

3、调查地给你的诗歌写作带来了哪些写作素材与精神启蒙?

4、你是否愿意留下来生活?

5、你对调查地的基本结论?或本次田野调查的体悟?

附2:

中国诗人田野调查小组

观念、方法与原则

观念、方法与原则

中国诗人田野调查小组(NGO)是由诗人、纪录片导演周瑟瑟发起,2015年10月18日在安徽桃花潭成立,诗人洛夫、吉狄马加为“中国诗人田野调查小组”揭牌。在安徽宣城桃花潭、北京宋庄艺术村、湖南岳阳市江豚保护协会、湖南岳阳麻布村、湖南湘阴栗山、湖南洞庭湖斗米咀、墨西哥奇瓦瓦市、贵州绥阳十二背后亚洲第一长洞、南岳衡山等地进行过诗人田野调查与写作计划。

通过诗人田野调查,走向户外的写作,最终获得自我启蒙。中国古代诗人就是这样写作的,李白、杜甫他们不断走向户外,从庙堂走向荒野,他们直接把诗写到岩石上、墙壁上。从肉身到精神的解脱,就是“走向户外的写作”,从修辞的写作走向现场的写作,从想象的写作走向真实存在的写作,从书斋的写作走向生活敞开了的写作。

我们要寻找活动的有生命创造性的语言,诗人是创造语言的人,没有语言的变化就是僵死的诗歌。我们往往习惯于守旧的写作,不愿走向户外,不敢脱离书本,走向户外意味着离开现成的知识体系,进入时刻在变化的户外体系。户外给我们打开了一个陌生的世界,寻找陌生的经验是“诗人田野调查”与“走向户外的写作”的目的,在户外找到我们所需要的陌生的经验,关于时间、自然、生命、神秘、进化等人类未知的经验,去建立“诗歌人类学”的当代诗歌文明。

“诗歌人类学”是人类原居环境下的当代诗歌经验,这种经验被现代社会所遗忘,被传统文化掩埋掉了。诗歌不止于文学意义上的诗歌,它同时成了人类学的一部分,诗歌就是人的历史与现实。

我们所实践的“诗人(诗歌)田野调查”并非通行的“采风”,而是以口述实录、民谣采集、户外读诗、方言整理、问卷调查、影像拍摄、户外行走等“诗歌人类学”的方式进行“田野调查”与“有现场感的写作”。

“诗歌人类学”是一种写作方法论,更是一种古老的诗歌精神的恢复。当代诗歌更多依赖个体的生命体验,生命体验是最天然的经验,获得经验的重要途径之一是走向户外,进入到“诗歌人类学”的原生地带。

诗人田野调查的五个原则:

一、我们要像行脚僧乞食一样走向每一户人家,不要事先联系,更不要有任何准备,但要记录对方的反应、周围的环境与你内心的感受。与被调查者第一时间接触时的体验非常重要,要记住对方的表情变化、动作语言,尽可能不要放过每一个细节,哪怕被拒绝,也是田野调查过程中正常的事情。我们自身的体验与感受是田野调查中最为重要的收获;

二、注意用自身的感受去进入一个村庄(或空间)的地理环境、历史人文,而不必急于收集枯燥的数据;

三、要有建立田野调查样本的意识,深入到原居民的起居室、厨房、仓库与后院,感受原居民的生活气息;

四、通过一个个具体的村落(街道、空间)与原居民生活样本调查,获得当下生活的现场感与元经验,试图去回答“传统的现代性”这一命题;

五、每一次田野调查都是一次未知的经验,我们不知道将会发生什么,不做任何的预设,只是回到生活元现场,通过这种方式进行自我启蒙。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业