《语言的边界:2024年中国诗歌精选》研讨会举办

最小的作者2岁时以“说诗”方式留下诗的金句

诗脉绵延,先锋实验,真的尺度,重构经典

7月5日,在深圳香蜜公园内的福田区艺文儿童文学院举办了《语言的边界:2024年中国诗歌精选》朗读暨研讨会,太阿、远洋、赵原、王凤军、周艺文、周瑟瑟等诗人、批评家、翻译家,以及北马其顿艺术家亚历山大·阿切斯卡(Aleksandra Aceska)与众多读者参加了当天的活动。深圳10后小诗人朱雨晗朗诵了她的诗《为什么》《妈妈的孩子》《旅游》《影子》,以及何孝乔、何筱柚等人的诗。

《语言的边界:2024年中国诗歌精选》朗读暨研讨会现场

周瑟瑟主持《语言的边界:2024年中国诗歌精选》朗读暨研讨会

周瑟瑟说:“一年又一年,此前我与邱华栋一起编选了七年《中国诗歌排行榜》,很多读者与诗人对此是期待的。每一年我们都有新的编选思路,提出过引起大家关注的诗学问题。现在又来到一个新的历史节点,人工智能正在改变我们的生活,诗人何为?”

他强调,AI时代诗人何为?首先要明白你是一个诗人,这一点很重要。不要在AI面前放弃你写作的权利与尊严,因为你是一个诗人,你有想象的自由,如果你舍弃了想象的自由就失去了写作的权利与尊严。

本年度选本为什么以《语言的边界》为主题,周瑟瑟说,当我提出“语言的边界”,实际上承认了我们想象的边界,但想象是没有边界的,也就是说语言没有边界。如果有边界也只是暂时的,只有人类认知的边界,想象的贫乏决定了语言的边界。诗是想象,诗可以突破想象的边界,从而获得语言的恩惠。

人工智能会取代你的想象吗?写诗让你享受想象,作为有灵魂的肉体人,我们写下了人类的想象,我们有鲜活的舌头、牙齿与嘴唇,我们能说出诗的语言。而AI作为虚似人,正在创造新的文明,去人类中心主义已经开始。突破语言的边界,诗意地栖居于大地是人类的梦想。

在本书序言《突破语言的边界》中,周瑟瑟谈到,《语言的边界:2024年中国诗歌精选》以“重构经典”开篇,“经典”只是一种总结式的说法,当代诗歌失去了标准,或者说各种标准交叉构成了混杂不同的标准。相对意义上的“经典”或者“经典写作”,可以唤起我们对当代诗歌种种境遇的回忆,此辑的目的在于此。

第二辑“先锋之树”,我所要强调的是先锋像一棵树在不断生长。他们的写作是对原有诗歌语言的反抗,重建崭新的语言与想象,突破语言的边界是他们的使命,在一定程度上他们做到了。纵然是一棵大树,他们也要在风中疯狂甩动身体。

第三辑“诗人中的诗人”,我所强调的是在语言里的诗人,而不是在语言之外的诗人。我把诗人分成这两类。臧棣、余怒无疑是难度写作的典范。作为“诗人中的诗人”,他们不仅为当代诗歌贡献了语言的黄金,而且保持了一条当代诗歌的文脉与绵长的气息。在AI大数据疯狂来袭的时候,我尤为看重来自于“诗人中的诗人”的这种诗歌的文脉与绵长的气息。

第四辑“少数实验室”,我想强调当代诗歌的“实验精神”,记得1987年唐晓渡、王家新编选过一本《中国当代实验诗选》。上世纪八十年代是诗歌启蒙的年代,一切都可以实验,诗歌是语言的实验,电影、音乐、小说、艺术都有“先锋”与“实验”强大的基因。不知从何时起当代诗歌的实验性没有了,很多人认为现在已经不是“先锋”与“实验”的诗歌时代了。估计一些年轻诗人对于当年的“先锋”与“实验”都没有什么印象。

第五辑“孤独写作”,收入了太阿、赵原、赵卡、叙灵、横、梦天岚、大头鸭鸭等70后诗人的作品,他们有一个特点就是我行我素,只写自己的,在他们的写作生涯里,孤独是一种品质,不随大流,保持内心的定力。孤独是他们的本色。

太阿在2024年度与哥伦比亚作家联盟主席格拉纳多斯先生,同获第九届卡丘·沃伦诗歌奖诗人奖,我在给太阿的授奖词中这样写道:他在语言中创造奇迹,他从“证词与眷恋”中开始“一个苗的远征”,在“漂移的镜像”里长久地飞行,他唱着“汩罗江狂歌”,一身硬骨,带着与生俱来的屈原楚辞与山鬼的巫气,以多年积淀的破坏与重构的勇气,在中国南方固执地写出全新的语言、结构、节奏与气息的与众不同的诗歌文本。

赵原持续了他自上世纪八十年代就开始了的语言实验,他是一个诗歌的老先锋派了。他的《如果酒杯中突然注入泥浆,你是否会敲响赭石》有他一贯的荒诞又剌激的美学标准。《未见壮士归故乡》展现了另一番场景:“战场如此寂静/海水吸收了天空的颜色/多么蓝 海水在后退/谁见壮士归故乡”,他的诗有辽阔的死亡背景,有清晰的故事与人物,有生活第一现场的细小的信息,他保持了长久的崭新的孤独的写作者的形象。

第六辑“幻觉写作”,我想强调幻觉现实主义。莫言获诺贝尔文学奖时的获奖理由是:通过幻觉现实主义将民间故事、历史与当代社会融合在一起。幻觉现实主义和魔幻现实主义有所不同,前者更多是梦境或幻想。

第七辑“真的尺度”是女性诗歌。女性诗歌写作队伍庞大,要从中选出最新最好的作品并不容易。王小妮的写作践行了“真的尺度”,这是一种诗歌黄金般的品格,更是一种诗歌精神标准。

第八辑“诗的孩子”,我想强调的是直觉产生新的诗歌语言,那就是孩子的诗歌语言。孩子与成年人的诗歌语言是两个完全不同的系统,孩子的诗歌语言是直觉语言,而大多数成年诗人的诗歌语言是书面语,是理性的语言。

周瑟瑟说:“在AI算力加速爆发的时候,诗歌让人类得到了短暂的沉思。诗是情感与认知的艺术,诗让人类不会迷失自已的灵魂。”

最小的作者2岁时以“说诗”方式留下诗的金句

《语言的边界:2024年中国诗歌精选》收入了最小的作者何孝乔2岁时的诗,孩子以“说诗”的方式留下了成年人所想象不到的诗句,有一天电风扇转不到何孝乔那一边,他吹不到风时脱口而出的诗句:“风死了”。还有3岁的朱洪恩,以及4岁的王星捷、王星允的诗。10后这一代喜欢诗歌的孩子,随着周瑟瑟的诗歌年选的不断推出而开始成长。

周瑟瑟说:“00后、10后孩子的诗歌写作,完全是日常生活化的口语的写作。因为年幼的孩子只能用口语,还不能大面积使用书面语,尤其还在特别年幼的时候,他们本来就没有过多的知识积累。孩子的诗歌是人类面对语言世界时的自动的写作,是生命直觉的结果。”

和《中国诗歌排行榜》共同成长的00后小诗人姜二嫚、铁头、游若昕都快十八岁了,开始向后现代性写作转型。姜二嫚2岁开始“说诗”,铁头在4岁时进入“说诗”的井喷状态,他们都留下了可称之为代表作的童年时期的诗歌。姜二嫚今年出版了新书《在星星的背面漫步》,周瑟瑟为该书写的序的题目是《荒诞、变形、间离、异化的新一代文学》,这是周瑟瑟对00后诗人转型的观察。

铁头的《涉灵题》:“这是一道涉灵题/不打雷只有闪电的天空是没有灵魂的”,语出惊人,周瑟瑟将之归入后现代性写作。

周瑟瑟强调,从本书收入的孩子的诗,可以考察他们语言的演变过程,从两岁到十八岁,诗歌直觉意识随着年龄的增长逐渐在降低,理性思维在上升。这此年幼的写作者,他们上了学之后就会慢慢失去口语与直觉,直到最后被知识吞没,甚至有可能成为知识的奴隶。这是要引起我们反思的问题,为什么孩子上了学,读了更多的书之后就不会用口语了呢?不会以直觉的方式写作了呢?到底是相信直觉还是相信二手的知识?

周瑟瑟表示,可以肯定的是陈腐的诗歌语言与写作方式,在00后、10后某些热爱诗歌的孩子的直觉写作里终结了。

深圳10后小诗人朱雨晗朗读入选作品

诗人、批评家太阿:以“语言”为切入口,在Al时代犹为重要

诗人、批评家太阿认为,周瑟瑟主编的诗歌年选是当下中国诗坛杰出的选本,总是让人充满期待,不仅仅在于他选出了哪些好诗,而在于他独特的视角和编选的方式;除了主流诗人之外,他同时关注那些实力深厚的暂时沉寂的诗人,以及新生诗人和00后、10后未来诗人,他们是当代新诗最具活力的一部分。《语言的边界:2024年中国诗歌精选》以“语言”为切入口,在Al时代,显得犹为重要,因为诗歌语言是一个国家一个民族的最高贵的灵魂。许多年后,这些年选将成为中国诗歌最重要的资产或文化遗产之一,弥足珍贵。

诗人、批评家太阿发言并读诗

诗人赵原:语言的边界在哪里?一个哈姆雷特式的拷问

诗人、作家赵原说,什么是语言的边界?在AI时代,语言的边界在哪里?这似乎是一个哈姆雷特式的拷问。提出这个问题实际上反映了我们的焦虑。我们的语言的边界正在被人工智能渗透和入侵,计算机技术展现出的强大的语言搜索、消化、模仿和组织能力,甚至已经超过了人类对语言的精确感受和运用。稍微超前思索一下便能得出结论:若干年后,人类可能会失去话语权,人工智能以语言为武器,对人类进行奴役。面对这种势态,人类用什么来守住语言的边界?似乎只有诗歌了。为什么是诗歌?因为语言在诗歌中体现出的自觉、后设、藏蓄、精微、先验、超验等高级特征,是一次性,可以肯定不能被人工智能涉足。《语言的边界》通过“重构经典”、“先锋之树”、“诗人中的诗人”、“少数实验室”、“孤独写作”、“幻觉写作”、“真的尺度”等,全面展示了诗歌作为语言最后的边界,所达到的各种精神高度和表现的可能性。诗歌是语言的边界,但是在诗歌中,语言是没有边界的。这使我们在AI时代,能够对语言重构信心和信念。

诗人、作家赵原发言并读诗

诗人、批评家樊子:一种警示、劝慰、告诫

诗人、批评家樊子说,谈到周瑟瑟的观点“因为你是一个诗人,你有想象的自由”,深圳诗人樊子认为“想象的自由”对当下的诗人委实是一种警示一种劝慰一种告诫,不仅仅如周瑟瑟所言:“如果你舍弃了想象的自由就失去了写作的权利与尊严”。樊子说:“当下不少诗人在加紧退化,向媚俗、物欲靠拢,他们有自己的诗歌之外的权利与尊严,才是汉语诗歌可怕的灾难。好在,《语言的边界:2024年中国诗歌精选》没有给他们留下一丁点颜面。”

诗人、当代艺术家周艺文:以策展人的思维方式编选诗歌选本

诗人、当代艺术家周艺文认为,一个好的诗歌选本必是编者的诗歌观念的产物。周瑟瑟既是诗人,又是当代艺术策展人,这15年以来,他提出过“新人文当代美术”、“新童话主义当代艺术(NFT-CA)五原则”等学术观点。我认为,他是以当代艺术策展人的思维方式来编选诗歌选本,体现了他强烈的观念性。

诗人与当代艺术家在一起工作,使当代艺术展览具有了诗的元素,当代性体现在展览的每一个细节,而他主编的《语言的边界:2024年中国诗歌精选》诗歌年选,同样体现了他所提出的“历史价值、现实语境、全球身份、真诚表达、生命体验”五原则。

周瑟瑟集诗人、诗歌编选家与策展人于一身,他给当代艺术与当代诗歌现场带来了纯粹的诗歌气息,从某种程度上改变了这两个领域僵化的传统模式,令人惊喜与欣慰。

诗人、当代艺术家周艺文发言并读诗

诗人、翻译家远洋:周瑟瑟的批评家身份为选本注入了理论深度

诗人、翻译家远洋谈到,周瑟瑟是诗人、批评家、艺术策展人,多年来他主编了多套诗选、年鉴等诗歌选本。由于他视野开阔,擅用批评家的眼光准确把握诗歌发展的脉络,不仅在编排体例上颇有创新,而且在遴选诗作上也精益求精。

新鲜出炉的《语言的边界:2024年中国诗歌精选》便展现了其独特的诗学眼光与跨界整合能力。这部诗集以“突破语言的边界”为核心命题,打破传统诗歌选本的单一维度,直面AI时代对诗歌创作的冲击,强调诗人需坚守“想象的自由”与“灵魂的呼吸”,在语言实验中捍卫人类诗意的独特性。

该书聚焦 2024 年汉语诗歌创作生态,令人耳目一新。全书被精心划分为八辑,分别为 “重构经典”“先锋之树”“诗人中的诗人”“少数实验室”“孤独写作”“幻觉写作”“真的尺度”“诗的孩子” 。每一辑都像是一个独特的诗歌小宇宙,有着明确的主题指向与美学追求。“重构经典” 一辑,带领读者回溯经典,以当代视角重新诠释经典的魅力与价值;“诗的孩子” 则将目光投向那些充满童真与灵性的儿童诗歌,展现未被世俗雕琢的纯粹诗意。这种编选体例,打破了传统诗歌选本按时间顺序或诗人名气编排的常规模式,为读者呈现出诗歌创作的多元维度,让读者能从不同的切入点深入当代诗歌的内核,感受其丰富性与复杂性。

在编选策略上,周瑟瑟展现出对多元诗学的包容。既构建了诗歌代际对话的桥梁,也凸显了AI时代诗歌对语言边界的持续突破。周瑟瑟的编选方法论源于其“诗歌田野调查”的实践积累与“语言、精神、形象”的三维标准。他主张编选者需跳出小圈子意识,以“诗学价值与诗史意义并重”的视角筛选文本。

作为主编,周瑟瑟的批评家身份为选本注入了理论深度。他在序言中提出“AI无法取代肉身气息”的论断,强调诗歌创作中直觉与生命经验的不可替代性。这种理念贯穿于编选实践。《语言的边界》不仅是年度诗歌的集结,更是周瑟瑟对当代诗歌困境的回应——当同质化写作泛滥,他以分类学框架激活批评话语;当技术吞噬人文,他以“肉身性”重申诗人的主体尊严。正如他所言:“突破语言的边界,诗意地栖居于大地是人类的梦想”。这部选本正是这一梦想的坚实注脚,在解构与重建的张力中,为汉语诗歌开辟出充满可能性的新边疆。

诗人、翻译家远洋发言并读诗

诗人王凤军:内容超出想象的精彩

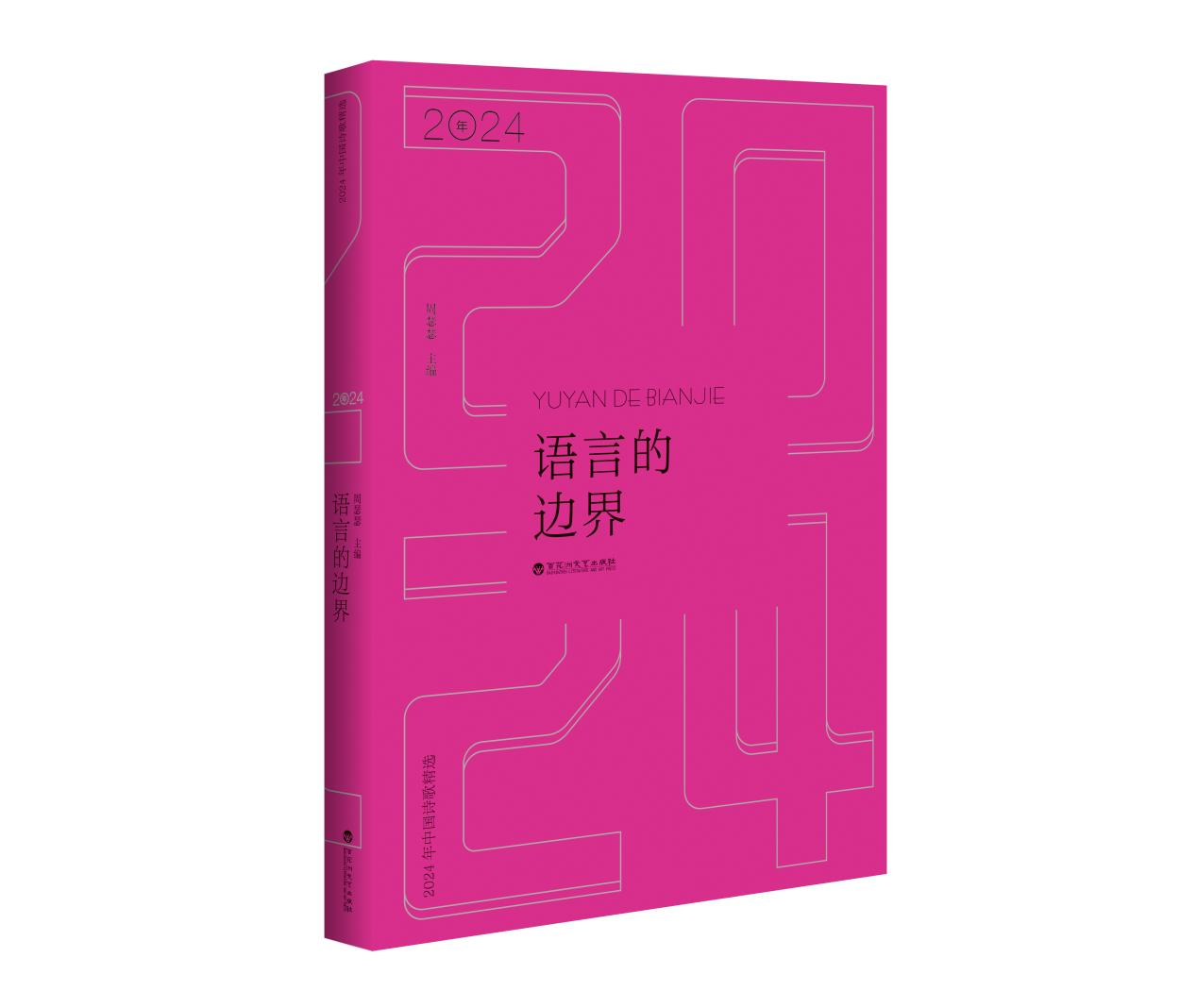

诗人王凤军说,拿到周瑟瑟主编的《语言的边界:2024年中国诗歌精选》,一下子被惊艳到。玫瑰红的封面颜色非常抓眼球,书名一下直抵心脏,迫不及待想要翻看里面的内容,想要看看这本诗歌年选的边界到底在哪里。

内容超出想象的精彩。每一辑的名称都体现了编者的用心和创新:重构经典、先锋之树、诗人中的诗人、少数实验室、孤独写作、幻觉写作、真的尺度、诗的孩子......

入选的作者既经过了严格的筛选,也考虑了各方面的代表性:既有获鲁奖的诗人,也有写作超过40年以上的诗人,还有女诗人和小诗人专辑。

诗歌的质量更是上乘:经典而绵长,崭新而疯狂。像一棵大树在风中疯狂甩动身体,却又不随大流,保持自己的内心的定力和本色。

这本诗歌年选其实没有边界,相信很多读者会和我一样,有种被上百首好诗淹没的感觉。

诗人王凤军发言并读诗

《语言的边界:2024年中国诗歌精选》,周瑟瑟主编,百花洲文艺出版社2025年4月出版,定价:52.00元

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业