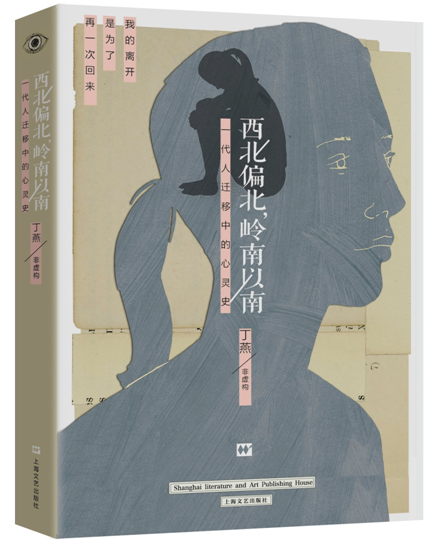

丁燕新作《西北偏北,岭南以南:一代人迁移中的心灵史》出版

继《工厂女孩》《工厂男孩》出版并获得广泛影响之后,诗人、作家,“七〇后”代表作家之一丁燕新作《西北偏北,岭南以南:一代人迁移中的心灵史》近日由上海文艺出版社出版。

和非虚构作品《工厂女孩》《工厂男孩》完全不同,这本书不是一本旅行见闻手册,而更像一本对迁徙者的自我和外部世界抗争的观察报告。是作者将自己作为一个标本进行观察,提供出的一本私人迁徙史而已。

本书由两大部分组成——“西北偏北”和“岭南以南”。

◎ 内容简介:

丁燕以自身经历和耳闻目睹,书写了一个大迁徙时代的当下中国:移民和新移民的诉求与遭际,鲜活个体与古老体制之间的冲撞,普通人的现实选择及选择背后的困境,以及扑面而来的当下生活的生猛现场……情感真诚,思考深邃,气场十足,展现了一代人迁移中的心灵史。

◎ 作者简介:

丁燕,诗人、作家。1970年代生于新疆哈密,1980年代开始发表作品。1993-2010年生活在乌鲁木齐,随后定居广东东莞。中国作协会员,广东省作协理事,广东省作协报告文学创作委员会副主任。出版有《工厂女孩》《工厂男孩》《低天空:珠三角女工的痛与爱》《阳光洒满上学路》《双重生活》《沙孜湖》《和生命约会40周》《第一个365天》《王洛宾音乐地图》《饥饿是一块飞翔的石头》《工厂爱情》《木兰》《午夜葡萄园》《母亲书》《我的自由写作》等作。曾获鲁迅文学奖提名奖、文津图书奖、徐迟报告文学奖、百花文学奖、《亚洲周刊》年度十大华文非虚构奖、广东省鲁迅文学艺术奖、广东省“九江龙”散文奖、《中国作家》“鄂尔多斯”文学奖、东莞文学艺术奖等。系“七〇后”代表作家之一。

推荐语:

丁燕以自身经历和耳闻目睹,书写了一个大迁徙时代的当下中国:移民和新移民的诉求与遭际,鲜活个体与古老体制之间的冲撞,普通人的现实选择及选择背后的困境,以及扑面而来的当下生活的生猛现场……情感真诚,思考深邃,气场十足,展现了一代人迁移中的心灵史。

图书信息:

书名:《西北偏北,岭南以南:一代人迁移中的心灵史》

著者: 丁燕

出版社:上海文艺出版社

责任编辑:陈蕾

ISBN:978-7-5321-6734-0

出版时间:2020年8月

定价:42元 装帧:平装

开本:32开

尺寸:140*210

纸张:胶版纸

字数:21.4万

页数:300页

图书分类:当代文学•非虚构

◎ 作者的话:

收集在这本书中的文字,和我的非虚构作品《工厂女孩》《工厂男孩》完全不同——我所倾力描述的对象不是他者,而是自己。

我们生活在一个由大规模迁移和具有生产力的移民所定义的时代,不再被要求住在同一座城市、同一条街道、同一所屋宇。当我们携带着对故乡难以泯灭的爱来到他乡,我们的眼睛便有了双重视域——用表层眼神看异乡,用内里眼神看故乡。

日月星辰轮转,我们的脚步不是在离家,就是在回家……

——丁燕

◎ 目录:

上辑 西北偏北

从吐鲁番到哈密 /

冬天掠过东疆小城 /

盆地里的村庄 /

女工的挽歌 /

在兰之州 /

最初的哈密,最后的女儿 /

葡萄: 我的胎记 /

重返哈密,并非只是重返了故乡 /

下辑 岭南以南

从毡房到出租屋 /

刘小姐,你在哪里? /

半山的那间小屋 /

樟木头笔记 /

看得见东江的出租屋 /

飘荡的一代 /

4月4日,北京大雪 /

劳动者的黑夜与凌晨 /

后记: 我要从北走到南 /

◎ 作者后记

我要从北走到南

收集在这本书中的文字,和我的非虚构作品《工厂女孩》《工厂男孩》完全不同——我所倾力描述的对象不是他者,而是自己。这些文字的缘起并无任何明确目的,它们的生发,仅仅是出于我作为作家的本能。我是在无任何外部压力的情况下,自觉自愿写就的——像心里塞着团火,一点就着。这些文字看起来像是我写下的迁徙日记,有着坦坦荡荡的生活打底,期间也有一闪而过的尖锐锋芒,更有诡谲的意外和令人瞠目的细节,但我想特别说明的是——这一切都可遇而不可求。如果我没有曾经“那样”生活,这些文字便一定不会如现在“这样”。而首先是生活——扑通一声跳入大海,被呛着了,被挤兑了,被冲到荒岛上了,痛得钻心了,才开始回首,开始讲述。

这本书由两大部分组成——“西北偏北”和“岭南以南”。

从写作时间上来讲,“西北偏北”晚于“岭南以南”。虽然首先是从西北出发,然而对西北的确认,却是在经过岭南的淘洗后才建立的。和那些离乡多年从不返回的游子不同,这十年间,我不断返回新疆,有时一年甚至两次,好像岭南的湿气必须要到戈壁滩才能晾干般。这些关于西北的文字,是我重返故乡后所写,和我作为笃定新疆人写下的文字完全不同——身份变了,心态也变了。

我最放不下的地方是哈密。我为它写下了系列篇章——《从吐鲁番到哈密》《大雪覆盖着我的哈密》《盆地里的村庄》。在这个过程中,我更注重从私人经验出发,写出故乡驳杂纷呈的当下现状,更写出它的尴尬和彷徨;

我因不了解油城女工何以出现那些种种病态,遂写下《女工的挽歌》;我试图追问父母心心念念的大城市兰州,拜访此城后,一挥而就写下《在兰之州》。

当养父母撒手人寰,我意识到自己终成孤儿,生命中最美好的那部分已无情消散。为抵抗孤独和虚空,我几易其稿,完成《最初的哈密,最后的女儿》。在《重返哈密,并非只是重返了故乡》中,我讲述对故乡的纠结心态。

面对故乡,我变成了一个风景画家——我要站在更高处更远处观察山峰和草原,我要关注到整体布局是否和谐,我要努力彰显出各种物体的大小比例,于是我变得和生活其中的人完全不同——他们更关注直接需要,所以他们更留意的是整体中的一小部分,而非全局。也许风景画家和景物之间有距离的关系,就是丧失了定居者的身份后,我与故乡所建立起的关系: 一种冷静而富有情感的关系。

出现在“岭南以南”的文字,记录了我的南方生活。正如“此消彼长”所显现的意义——当岭南生活开始展现时,西北在我的瞳孔中逐渐隐没消失。南方生活充满了变动,而这种变动在西北是微弱的。从农业大国转身进入工业化,国家的腰肢在扭动之时,也带动了其中那些微小的个体。现在的我,虽然只经历了属于我的一点点小事,然而,一叶知秋。故而,我以我的个人经历为轴心,汲汲营营地拼凑着记忆,试图通过点滴感受,提供出古老中国嬗变的小切片。

《从毡房到出租屋》记录了我最初的迁徙遭际。从此文开始,质疑的声线便已起音,虽然怯生生,但却一直在此后的写作中贯穿下去。《半山的那间小屋》是一篇具有标志性意义的文章,虽然它只是记录了我在樟木头镇的搬家过程,但却因有了“他乡即故乡”的豁达,反而让紧绷的生活有了意外的倒转和松弛;《樟木头笔记》中出现的各种人和事像一场浩大的嘉年华盛会,在那些张扬夸诞的表演背后,隐隐散发着酸腐潮闷的“南方味”。

这里的“南方”不仅仅是指地理位置,更有一种中国人心照不宣的隐秘暗示——在僵硬冰冷的北方正宫之外,还有一个繁花错锦般的南方后花园。《刘小姐,你在哪里?》充满了卡夫卡式的吊诡;《看得见东江的出租屋》所描述的出租屋生活,因为有了“我”的亲历而格外“鲜美”。《飘荡的一代》记录了我在樟木头的一段采访历程,而那样的日子永不会再现;《4月4日,北京大雪》既是一篇悼念他人之文,又是一篇警醒自己之文;而《劳动者的黑夜与凌晨》,是我对自己创作的反思。

这本书不是一本旅行见闻手册,而更像一本对迁徙者的自我和外部世界抗争的观察报告。我记录下我的行动,更记录下当时的环境,以及我所处的复杂心境,还有我的纠结和震撼,我的心痛。我试图用文字让那些重要的时刻凝冻下来,试图反复观看,从貌似毫无头绪的细节中找到线索,努力纺织出一匹属于“我”的锦缎。我从不敢试图给其他迁徙者提供一个准确的定居坐标,也深感自己无力构架一部宏大史诗般的著作,所以这本书其实只是我将自己作为一个标本进行观察,提供出的一本私人迁徙史而已。

◎ 精彩试读:

从吐鲁番到哈密

“最低处”的鱼场

这条横贯吐哈盆地的高速路,我已走过多趟,现在,湖蓝栏杆外,能看到远处灰蒙山脊上,点缀着团团白雪,路旁树木枯干,土屋低矮,天空浩大,一个接一个电线杆,举着手,如西西弗斯,重复受难。有专家认为,将亚洲大陆的中心定位在乌鲁木齐永丰乡包家槽子,不过是地图上计算出的几何中心,实际上,从能输送水汽的海域来说,距离海洋最远的内陆中心,应是吐鲁番哈密盆地。

路过达坂城时,看到一群风车,有的转动,有的僵立,在阳光下,晦暗如铁艺雕塑。风车过后,大片戈壁浮游而来。没有人,没有屋。即便穿行河西走廊时,已见惯这种无人区的模样,但是坐在汽车里,行驶在公路上,那股惊悚狰狞之气,依旧强烈。向前,向前,再向前。逐渐地,进入到那片世界上最古老的盆地之中。

吐鲁番是世界最低的地方,艾丁湖低于海平面154米,夏季时,这里的室外温度可达摄氏48度,素有“火洲”之称;而哈密,则被称为“日光城”。我出生在哈密,22岁之前,一直生活在那里。因太阳辐射格外旺盛,促使农作物进行激烈的光合作用,故而哈密所产的葡萄、大枣、哈密瓜,格外香甜,令低纬度地区的农人艳羡不已。位于吐哈盆地中的托克逊、淖毛湖两地,则属中国旱极: 降水量最少,蒸发量最大。

在这里,雪水河还没跑多远,便会被晒干,所以,聪明的新疆人发明了坎儿井: 将冰川融化的雪水先引入暗河,无需动力,一直向前延伸,再将水从暗河上升到明渠,再浇灌田野。这样,即便地表温度再高,也不会将水分蒸发光。据说,吐鲁番原有200多条坎儿井,近年来,因建水库,修防渗渠,导致地下水位下降,使暗河水平面一再降低,现在,只剩不到20条。

大哥和小弟合建的鱼场,就在艾丁湖乡附近的一片荒滩上。选择这里建场,只有一个原因: 这里有条坎儿井,水量丰沛。用坎儿井的活水养鱼,鱼儿没有土腥味;用养过鱼的水去浇地,更利于农作物生长。

这个鱼场开始建时,我就来过。那时,庞大的推土机正在轰响,将黄土彻底掀翻。没有一棵草。遍地都是烧焦了的姜黄色。吹到鼻孔的风是燥热的,令毛细血管变薄。很容易,鼻血便流了下来。荒地上除了两棵百年桑树外,就是低矮起伏的土山包。这两个创业者,在地上铺下毡子,把衣服折叠成枕头,晚上看着星星聊天,困得睁不开眼时,便睡着;早起,满头满身都是土,拍拍打打时,像个文物。半个月回城后,头发粘连,浑身污垢,眼神黑多白少,像个野人。

而现在,里套外六间房霍然挺立,院子里搭起凉棚,站在棚下,能一眼望到鱼池——用水泥砌起,大池18个,小池6个,养着鲟鱼和金樽。水从坎儿井分流过来后,通过层层降低的池子,循环向下,形成小瀑布。池子里虽然冒着热气,雾腾腾,但池边却凝着冰柱,像衣领上嵌了道白边。池子间,是半米宽的通道,落满积雪。丁丁走过时,顽皮地将雪沫踢入池中,我赶忙制止,怕水温降低,会让鱼儿感冒。小弟笑道:“没问题的。”雪落入池中,瞬间融化,似乎并不影响鱼儿游动;相反,听到脚步声,鱼像听到集结号,汇聚成团,跟着人亦步亦趋,等待食物。

远处的矮土山,倒影在水池中;池边的两棵桑树,枯干枝条乱炸,如钢丝缕缕。一片野生芦苇,萧瑟枯黄,风一吹瑟瑟抖动,夹杂其间的雪,毛絮般丝缕。小渠里流的,正是坎儿井水,渠底铺着水泥板,水面上浮着块块薄冰,叮当作响,渠边侧面结着团团冰疙瘩,像用白纸剪出的小脚,一前一后走着。虽然阳光明媚,空气清新,但温度极低。寒冷看不见,却能啮人。有风吹来时,即便穿着羽绒服,也止不住打战。

我纳闷,如此之冷,如何养殖鱼苗?

跟着小弟进入棚子,内里是一个挨一个的湖蓝色大圆盆。原来,鱼苗要先在这些圆盆里度过婴儿期,再分到外面的大池里去。小弟说:“分鱼苗可是个细活,要眼神特别好,因为鱼苗小若针尖。”棚子里充满雾气,像个巨大的干蒸室。室内很暗,要凝神屏息,才能看清池里游动的鲟鱼。若换个角度,只见水面晃悠,看不到一条鱼。

鱼池周围皆为荒滩,距离最近的村子,也有十几公里。最初建起房子时,没有电,只能用太阳能电池板发热,去年从附近团场拉来电线后,才有了光明。电灯亮起来后,又搬来电视天线,放在院子里,被一堆大石簇拥。但还是没有自来水。小弟很想修个卫生间,“有马桶,能淋浴。”他说今年夏天,一定要实现这个愿望。

荒滩上陡然冒出片鱼池,并不像东莞某个镇,又多出个工厂。南方的配套设施相对完善,而这个荒原鱼池,却非常特别。白天忙碌着干活,不觉得孤单,到了夜晚,天一黑,这个位于世界最低处的鱼池,便有些寂寥: 在它的周围,除了夜风、孤狼、沙鼠、黄羊和草蛇外,便只有黄土和沙砾。整个鱼场好像占据了一个独特的空间,只属于孤独和遗忘,而远离了时光的侵蚀,人群的骚扰。它几乎像个童话——四周是一望无际的荒凉。谁能想到,在那黑黢黢的地方,还有人住,还有鱼游?!即便建围墙一米要花费70元,小弟还是坚持要把围墙圈起来。最后,长300米的围墙扎了起来,虽然花费两万多,但终于有了安全感。又养了三条狗。白天用绳子拴着,到了晚上,便都放开,成为这片鱼池的护卫者。

院子里有个专门放鱼食的屋子,靠墙码着袋子。鱼食的样子,很像绿豆;喂食前,要先称重量(鱼要按照年龄大小来喂)。拎着桶来到池边,一把把将食撒进水里,鱼儿便开始欢腾跳跃。这个活,丁丁最爱干,可是他胳膊短,力气小,扬起的食物总是落在池子边,无法形成众鱼欢腾的场面。

虽然是个小鱼场,但也在客厅里撑起张大圆桌,不仅招待过村、乡、市的领导,连更大的官儿,打这里路过时,也借着考察参观之名,到鱼池上走一遭,再坐下来,吃一顿美餐。不怪官儿们嘴馋,要怪就怪大哥: 谁让他是烹调班毕业的。我们的晚餐是红烧鲟鱼、生鱼片、炒青菜。味道虽然比餐厅还正点,可我们从南到北,水土不服,上火咳嗽,不敢吃辣,只能将鱼片在杯里涮过后再吃。这种吃法令大哥很懊丧,用嗔怪眼神盯视:“难道,你们真的变成广东人了?”我们也觉得很抱歉,赔着笑脸,小心翼翼。

大哥是个文学爱好者,多年看小说。在他的床头,有几本《小说月报》。我拿过来翻看时,感觉每一页都皱巴巴的。可以想见,这些故事,大哥在深夜里都细细读过。我想,小说家们在电脑前敲打键盘时,可曾设想过自己的某位读者,是个在荒野里养鱼的小老板,在四周暗黑的戈壁深处,就着昏黄的灯光,一个字一个字咀嚼?

夜里,大哥安排我和老王的女儿住。老王一家在这个鱼场打工: 老王是总管,女婿是主劳力,老伴和女儿做饭、洗衣。到年底结账,一家人收入有十几万,比在甘肃金昌种地强。老王是个敦实的汉子,身量不高,面色黝黑,很木讷,完全不知道如何与我说话,索性,便一句话都不说;女婿精瘦,分头,瓜子脸上还携着少年的稚气。一问,才23岁。女儿瘦高,也极寡言,黑发在脖颈,从来都是低着头。

倒是老王的老婆,既富态又多话,连喂狗的时候,也笑哈哈,很活泛。她一见丁丁,即刻赞扬:“比上次高多了。”话一出口,便将我们之间的冷空气抽掉,变得暖暖和和。这种伶俐与活络,在西北农村,很少见到。我猜想,老王老婆走南闯北的打工经历,让她开了眼,长了见识。她知道丈夫寡言,女儿害羞,女婿更是闷葫芦,便自觉承担起这个家庭“外交大臣”的角色。

老王女儿住的这间屋,摆着双人床、小书桌、双缸洗衣机、大衣柜;暖气旁的绳子上,搭着斌斌的衣裤。斌斌不到三岁,但性格强悍,看电脑时,一个劲往前凑,几乎将脸贴到屏幕上。他母亲不得不扯他的后腿。他屡次被阻挠,很不耐烦,嘴里叽里咕噜,突然爆出一串脏话。做母亲的管不住他,便扯过毛毯,将他裹住,强行抱走。可他还想看电脑,便挥手踢腿,哭号尖叫。等到了老王那屋,依旧闹个不停。做父亲的,累了一天,懒得和他多言,挥手便揍了一顿。

第二天早起,在鱼池边刷牙,每个池子都像个大笼屉,冒出热腾腾的雾气。卡车的水箱要换水,大哥便爬到水箱顶,拉起水管。因为漏水,地面结着层冰溜子,走路时,要格外小心。离开鱼场后,小弟边开车边说,斌斌昨夜挨了揍。说斌斌不得了: 出生后一直住在甘肃爷爷家,满嘴脏话,无法无天,接到鱼场才两个月,挨了不少打,还是改不了。再过一个月就满三岁,要送去附近团场的幼儿园,让老师去管教。

火焰山的白雪

在吐鲁番高昌古墓群,曾出土过唐代绢画《伏羲•女娲》: 伏羲和女娲身穿红色宽袖衣服,乌黑的头发盘在头顶,左手相互连接,右手各自举起,食指对立互指,腰部以下先粘连,又分化成两条缠绕的蛇。何以在西域的高昌小国,能保留下如此浓厚的中原文化遗风?原来,自唐朝起,大批汉族人从内地涌入高昌,很多人是从伏羲女娲的故里——甘肃天水——流入此地的。他们久居盆地,孤悬边陲,思乡心切,便在墓室里大量供奉起《伏羲女娲》图。

我的养父母是上世纪六十年代初,从天水西迁,来到吐哈盆地的。现在,作为伏羲女娲的后人,穿行过这片绿洲时,我感觉自己离这块土地是那么近,又那么远。我的祖先并不属于这里,而我出生在这里,又从这里离开,当我再次返回,和这片古老盆地面面相觑时,时间和空间,都变得深不可测,复杂纠结。

此时此刻,窗外的大地铺满白雪。雪看起来那样轻柔,但又那样固执,它们停留在地面,能保持很长时间。被白雪覆盖的这块土地,夏季时地面温度可达摄氏82度,而在冬季,这里和中国北方大部分区域一样,苍茫寂寥,清冷肃然。道路两侧的原野平摊着,一直蔓延到天边,积雪银白,蓬松晶莹。唐僧西天取经,在吐哈盆地的遭遇,应是最艰难的。在哈密黑戈壁迷路后,他被识途老马带到泉边,侥幸活了下来。经过火焰山,到达高昌国(吐鲁番)后,他受到国王礼遇,之后的路途,才一帆风顺起来。然而此刻,我所走的道路,恰和唐僧相反: 穿过吐鲁番,路过火焰山,到达哈密。

路两边出现了铁丝网,是为了防止动物横穿马路。雪覆盖在山体上,形成缓坡,能看到明显皱褶。雪实在诱人,便忍不住停车,到山坡下去拍照。凹陷下去的脚印,一个接一个——这样走路,很有快感。我们平日里走过了多少路,脚印皆随风而逝。没想到雪会那么尖锐,眼睛被刺得发疼,想流泪。抬头眺望太阳,灰蒙雾气里,只见一团悬空的黄色光晕,像个铜盆,却看不出清晰边缘。

这种抬头看太阳的机会,在南方,几乎不存在: 拥挤在那里的人群太稠密,维持生计太艰难,人们的眼睛只忙着盯招工启事、车流、红灯、大排档。某种既定的人为秩序,顽固地笼罩着几乎所有的人。而现在——这样一条空寂的道路,这样一片空寂的旷野,这样一种空寂的心情,都让我有种解套的快感。

驶入小村后,路旁闪过低矮的黄泥土屋,屋顶上是两个烟囱,后墙上掏出两个正方形窗户,一堆红柳枝架在房顶,围墙刷着排鲜红广告语,硕大的维吾尔文字,我不解深意,但在那行词语之后,看到几个小字: 市节水办宣。我不禁哑然: 这种混搭文字,到底是为怎样的读者准备?显然,要像王蒙那样,精通维汉两种文字才能读懂它。

一条小河静静流淌,雾气腾腾,五米宽的河面上,用放倒的两根木头做桥。河旁是桑树(即便掉光叶子,我也能一眼判断),枝条遒劲刚硬,而榆树的枝会团起来,白杨树的,丝丝缕缕像个扫把。这些长在我童年里的树,会让我心软。我曾穿着连衣裙爬到树上吃桑葚,将裙摆染得点点紫晕,被养母怒斥;我曾在榆树林里奔跑,和小伙伴捉迷藏;我年轻的养父曾腰套粗绳,两腿盘着钻天杨树杆,爬到半腰,再用绳子拽的镰刀砍枝丫。

到达岭南已三年,可我依旧无法一眼辨析出芒果树和荔枝树,不知鸡蛋花何时开,紫玉兰何时谢。看到小区门口耸立的木棉树,突然爆炸般,满树是红花时,赶忙调转视线,非但不觉得美,反而觉得粗野、惊骇、血腥。木棉无罪,可惜,它从未和我的成长相连,我看它,以一种客观的、超然的、简洁的方式,就事论事,不含任何特殊感情。

很快出了村子,雪地里出现了麻扎。麻扎是维吾尔语的“陵墓”。伊斯兰教主张土葬,死后要将身体还给大地,一般坟墓设在地下,墓室为长形,无棺木,不着衣物,全身洗净,白布缠裹,无陪葬品,真正体现了生不带来死不带去。我目光所及的那些坟墓,形状像缩小的清真寺,圆形拱顶上,有一弯新月。这些小小拱顶,让这片山凹愈发肃然幽静。雪地里的坟墓,并未将我引领到可怕,而让我证明了另一种猜想: 在工厂、烟囱、高耸的广告牌、立交桥和摩天大厦之外,还有另一种生活存在——那些小小的拱顶和新月,秩序井然,将一切的纷争,都转化为慈爱和宽容。

一排钻天杨后,是片搭着架子的葡萄地,但葡萄藤都埋在地下,要等开春,才会扯拽到架子上。架子有木棍的,也有水泥柱的。几乎随处可见葡萄晾房——是那种高大的,三五间连在一起的长方形建筑,红砖垒砌,四面墙上皆有洞。由于干旱、少雨、多风沙、日照时间长、昼夜温差大,新疆居民的建筑,历来以土木为主,或以土坯筑墙,屋顶一般为平顶或略微倾斜。

过去农民只是在屋顶上加盖一层土坯相间、透空的房子,既能防止强烈的日照直接晒入房顶,又可晾晒葡萄干,那时的葡萄干只自用;现在晾晒的葡萄干,是为了出售。养父再三叮嘱我,吃葡萄干要先泡一下,一次最多吃三五粒。他见过人家把鲜葡萄放在药水里蘸后,再挂起来的情景,耿耿于怀,怕我们吃多了被药晕倒。我能吃出葡萄皮上的农药味,因为我的舌头知道没打过农药的葡萄是什么味。

快进吐鲁番市区时,路旁出现了个工厂,粗高烟囱,冒着团团黑烟。那赫然挺立的烟囱,像个大钉子,硬生生戳进我的眼仁。绿洲——瀚海沙漠中由“水、草、林、田”组成的绿色岛屿,是干旱区中独有的自然景观,非常脆弱,根本经不起折腾。绿洲的特色是人口、耕地、种植业都非常集中,甚至人口密度和内地省区接近,这便导致了绿洲是“地广而人不稀”,它同样面临着“人口超载”和“水资源超采”等严峻问题。

进入市区,道路铺了柏油,行人稀疏,车辆速度很慢(路面有冰),街道两边多为红砖房,外墙贴着白瓷砖;而小巷深处的,多为黄泥土屋。市中心的楼房多为三四层: 超市、鞋城、书店、酒店、银行。陡然间,一个硕大的广告牌挺立,硕大的“iphone 5精彩体验 超越期待”,它的洋气和周围环境完全不搭调。侧旁是个临时搭建的棚子,左右各写着“烟花”、“爆竹”,反而有种古怪的稳妥感。

可见围墙上涂着红标语,是维吾尔语,结尾处是个感叹号。路边小店的招牌密集,一般都标注着维吾尔语和汉语: 阿尔曼超市、最牛牛肉面馆、茹合兰餐厅、古丽亚尔快餐厅、艾合买提江保健品销售店、阿迪力江摩托车修理部、卡哈尔江机电家电维修部、夏木古丽裁缝店、顺风汽车修理部……除了这些文字,招牌上还会画出和货物相关的图形: 摩托车、电钻、西装、穿裙子的女人、小汽车、装食物的盘子。某种更强烈的现代气息,同时渗透这个绿洲小城——公交车涂成绿色,尾部写:“全友家私”;而在“小杨摩托车电动车修理部”的牌匾上,出现了伸着手掌,正要变魔术的刘谦;“铜锣湾商业广场”,随后出现。

吐鲁番曾汇聚过佛教、摩尼教、景教、火祆教;这里出土的文书上,出现过十几种不同形状的文字,或如蛇形,或如鼠迹,令我惊诧古人的想象力。自张骞凿空西域,丝绸之路上,随着驼队运送的,不仅有丝绸和香料,更有文字和宗教。若单看现在的吐鲁番市区,会觉得它的繁华程度,比不上岭南小镇,然而,曾经的吐鲁番,却大名鼎鼎。一定有两个吐鲁番——当我的目光掠过吐鲁番时,不觉一惊: 只有让历史的吐鲁番和当下的吐鲁番重叠起来,才是真实的吐鲁番。

一晃而过,是扇农户的木门,涂着硕大花朵;其后闪过的门上,还出现了鸟、寺院、几何形图案……但都色彩饱满,澎湃欲出。这是独属于吐鲁番农民的传统,而哈密农民,似乎就没有这样的习俗。在吐鲁番市区旁的柏孜克里克千佛洞,墙壁上涂满了艳丽的壁画,只可惜,其中的某些碎片,分散在德国、印度、英国、俄罗斯等国的博物馆中。

我曾多次参观过柏孜克里克,其内部的伤残,和南疆克孜尔千佛洞一样,惨不忍睹。事实上,今日游客不仅参观的是那些模模糊糊,刀砍斧割过的伤疤壁画,还同时参观了侵略者的行为艺术。对着一块完整的美丽墙壁,举起刀子,将它们切割成块后,装入箱子,长途跋涉,运送到另一个国家,即便高高悬挂在博物馆,让人买门票来参观,其行为的内里,也有股掩藏不住的血腥。甚为好笑的是,德国博物馆的人怀疑他们珍藏的一部分吐鲁番壁画,在二战中,被俄罗斯人掠走,好像那些壁画原本就属于德国,而俄罗斯博物馆则予以斩钉截铁的否认,其壁画法定主人的姿态,和德国,并无二般。

雪中的火焰山令我惊骇,并非因其高度,而是那弯弯曲曲的刀刻皱褶,似百岁老人脸庞,姜黄底色,混杂铁锈,丝缕积雪,翩然飘落,将原始蛮力和纤细蛊惑,巧妙地融合在一起,既惊心动魄,又桀骜冷艳。新疆人的骨子里,有种天生的戏谑精神,善于瓦解一切崇高,他们将糖拌西红柿,戏称为“雪盖火焰山”。

突然,眼前一亮,绛红色采油机(俗称磕头机)出现,旁边是幅高大广告牌——并排站立的四个石油工人,一排硕大汉字: 我为祖国献石油。显然,和北疆托里草原一样,吐哈盆地,也将不可避免地遭遇来自工业化的侵袭。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业