北京最后一拨有意思的文化人

作者:高星

“只要我有笔,谁都拦不住我!”《三仙汤》讲的就是谁都拦不住的一群人的故事。——崔健

记忆是因为开始遗忘。

《三仙汤》对北京的文化圈进行了全景式追踪,对其中的三位代表人物——张弛、狗子、阿坚的性格、思想、轶事、传奇做了精准剖析。本书作者高星作为他们身边的密接者,用细密的记忆与精到的文字,加之具有偷窥性质的自画像解构,最大限度地呈现了非虚构写作的丰富性与真实感,具有洞穿现实生活的巨大力量。

阿坚领航大哥陈嘉映

在我们每一个人最初成长的路途中,总会有一两位影响至深的人。阿坚的是陈嘉映,我的是邹静之。

那些年,阿坚在工厂里结识了师傅陈嘉曜。陈嘉曜来自知识分子家庭,身上带有北京大院文化特有的带头大哥的气质,是真正的老炮。因为阿坚个子高,走路快,他们一伙人管他叫“大踏”。

后来,阿坚通过陈嘉曜,认识了他弟弟陈嘉映,成为其人生的转折,世界豁然开朗。那时,阿坚还在写毛笔字填格律诗,明显还没有上道。在这些老炮的感召和栽培下,阿坚开始接触外国文学、艺术、哲学等,当然也有另类思考的启蒙。虽然阿坚没有进入《今天》的圈子,但那时的北京风起云涌,各种圈子之间都在交流、涌动。

阿坚似乎从那时起,脑洞大开。原来,干革命还需要有文化支撑,泡姑娘会唱《冰凉的小手》才好使。

陈嘉映1952年生于上海,后随父母迁居北京。1964年在北京师范学院附属中学上学,1968年到内蒙古突泉县永安公社插队。阿坚认识陈嘉映时,正是其回京考入北京大学西方语言文学系德语专业本科生的前夕。陈嘉映的德语是在插队油灯下自学的,凭这功力,日后和海德格尔、维特根斯坦才有了天然的对接。

阿坚身上缺少的正是哲学思辨能力,陈嘉映也喜欢阿坚身上朴素的烟火气。因此,他们成了终身的好朋友。阿坚善交朋友,但很少和文化界、诗歌界的“名人”或商界的“有钱人”交往,陈嘉映这个著名的哲学家是个例外。

早年,陈嘉映那个圈子很大很杂,以陈嘉映为中心,有哲学家周国平、赵越胜、徐有渔、赵汀阳;有男高音歌唱家黄越峰、范竞马;有小说家顾晓阳;有摇滚乐评人梁和平;有电影人刘小淀;有画家高平、杨永利;有企业家于洋、于基、魏北凌、丹洵;有运动员马艳红、老苏;有爬山的肖长春、老铁;有搞地质的刘晓峰;有女孩于奇、李洁;有号称“东宫”“西宫”的申萱、灵羽;有阿坚的同学田杰、吴默;还有西藏的贺中、马原等。他们经常在香山或戒台寺聚会、飙歌,延续了好长时间。

作为阿坚人生导师的陈嘉映,对阿坚的认识可谓入木三分。陈嘉映说阿坚是“和时代抬杠”,属于“小折腾、小颓废、小反抗”。他在为阿坚《一个没有英雄的时代》一书的序中写道:

大踏是作家,但我有时把他看作“半作家”,他的写作跟他怎么生活连得很紧,你觉得他写出来的东西有意思没意思,在很大程度上依赖于在你看来他那种生活内容有意思没意思。大多数作家,典型的作家,完全不是这样。我们几乎不知道莎士比亚或曹雪芹怎么过日子,甚至有人怀疑根本没有其人。身边人里,例如刚得诺贝尔奖的莫言,也很难从他的写作看到他怎么过日子。他和我关于怎样写作的争论,编织在两种不同的生活里,编织在对生活的不同态度里;这些不同,复又编织在让这些相异之处息息相关的共同世界里——如果不是共处在这个息息相关的共同世界里,还有什么可争?但要从怎样写作,一直聊到他和我的共同世界,那得聊到什么时候?

我一直认为陈嘉映是一位善于讲道理的哲学家,就像他平时哲学研究的气质与日常为人的风格。他是从日常生活中出来的哲学家,他的著作能让我们轻而易举地进入。

阿坚80年代和陈嘉映等人在一起

阿坚80年代和陈嘉映等人在一起

陈嘉映自己曾举例说:罗素晚年见到自己满意的学生维特根斯坦,便将在书斋里研究逻辑的苦活累活让他去做,自己做些关注社会、比较有影响力的活儿。

陈嘉映的哲学随笔《价值的理由》,读来总让人从心里感到一种“舒服”。例如他说:

索马里的孩子在受难,这个法国人却跑到北京来为四合院奔忙;艾滋病人在受苦,在死去,有人却还在书房里写研究海德格尔的论文,有人在反复训练把百米成绩提高0.1秒,甚至还有人在花前柳下谈恋爱,在音乐厅听歌剧,在饭馆里嘻嘻哈哈喝酒。

他又说:

我们问救助黑熊的人士而不问在饭馆喝酒的人为什么不去救助失学儿童,也许是因为救助动物和救助儿童这两件事离得比较近,这两种人都在做好事,有可比性,在饭馆喝酒的人已经无可救药了,懒得去质问他。

陈嘉映在这里两次提到在饭馆喝酒,让我想起他面对阿坚喝酒时的情景。不管陈嘉映多忙,阿坚来了,他都会放下手中的书,拿出好酒,供阿坚畅饮,有时甚至还会陪阿坚宿醉。

陈嘉映尽管让哲理落在了地上,但也时常不能让阿坚“心悦诚服”和“举一反三”。陈嘉映始终保持着善于交谈、好为人师的风范,他自己也说:“交谈像溪流,沿地势蜿蜒而行。”

阿坚尽管我行我素,但对陈嘉映保持着一贯的尊重,甚至拘谨。他轻易不带狐朋狗友到陈嘉映的饭局上来,也不在饭局上喝大酒。虽然不是毕恭毕敬,也是言必称“教授”的。

2020年疫情期间,陈嘉映出版了一本访谈集《走出唯一真理观》。阿坚煞有介事地让我、狗子、孙民分别准备读书提纲,并提前报送给陈嘉映夫人。那天,我们在陈嘉映家召开研讨会,阿坚还特意让夫人小霞来帮厨,丹洵看见我们几个人围在桌前,听陈嘉映授课,每人面前还有纸笔记录,十分惊讶:啥时阿坚变得如此正经了?

阿坚在座谈会上和陈嘉映杠上了:“我们就应该坚持唯一的真理。”陈嘉映回应:“真理是可以有多个的,要宽容对待。”我们都知道,阿坚的固执,就如他把坚持喝啤酒当成了信念。这么多年,他死活不喝白酒,没有啤酒了,他宁可喝墨汁。

不久前,陈嘉映家的猫“皮皮”丢了,为此,陈嘉映第一次发了朋友圈。阿坚说“皮皮”其实叫“啤啤”,是他“啤酒的啤”。为此,阿坚派儿子到陈嘉映家帮助寻找,并写下诗文悼念。估计他又要到陈嘉映家里组织座谈,混个饭局了。

狗子和太宰治“对饮”

除了鲁迅,狗子还有一个精神支柱——太宰治。

巧的是,太宰治1943年写的纪实作品《惜别》,比较客观地记录了周树人(那时还不叫鲁迅)作为留学生在仙台的学习生活,他像一个冷静又不失温和的观察者,披露了一些真实的鲁迅,难免有一点俯视的倾向。鲁迅若知在他死后有人专门写了这一段经历,会不会骂人呢?

我是通过狗子才第一次知道太宰治的。尽管受其影响,看了一些他的书,但一直没有引起我的兴趣。

狗子最早读的太宰治的书是《斜阳》,正是那一道斜阳,一下照进了狗子的内心。后又读了《维荣之妻》《人间失格》等,狗子就像在低处看见一种高级的虽混乱败坏却有文化味道的生活。太宰治惆怅缠绵、萎靡沦落、怜恨自己的情调,像一种贵族外化的思想或文艺的游戏,吸引着狗子。太宰治的“生而为人,我很抱歉”“家庭幸福是万恶之源”等理念,正中狗子下怀。

狗子和太宰治有一种神交,都拒绝虚构。狗子的《一个啤酒主义者的独白》《迷途》两部长篇,就是写自己的经历,太宰治的长篇也基本如此。当然,太宰治的《斜阳》用日记、遗书穿插其间显得更有结构艺术,而狗子小说的不少片段几乎就是日记。

2018年是太宰治的樱桃忌,在张弛的策划下,狗子、老狼、唐大年,一同到日本寻访太宰治的足迹,算是圆了狗子的一个夙愿。狗子在太宰治喝过的酒吧喝酒,在太宰治读书的地方穿上太宰治的衣服,在太宰治住过的小城过夜,在太宰治长眠的墓地伫思,在太宰治最终跳河的地方——没跳。

狗子、老狼、唐大年在《三味线》首映仪式

狗子、老狼、唐大年在《三味线》首映仪式

回来后,狗子写了《太宰治的最后三天》,把太宰治生平和自己的寻访结合在一起:

我们沿着玉川上水岸边的“风之散步道”走了很远,但奇怪的是没有找到旅行图上标记的太宰治和山崎富荣的入水处“鹿石”,那是一块从太宰治老家青森县移过来的石头。

于是我们坐在夕阳下的玉川上水岸边喝酒,我念了几段《斜阳》,也不知算不算纪念。当年在三鹰,太宰治管静子要她的日记,说一定要为没落贵族写一篇伟大的小说,静子顿时脑子里一片空白,她感到太宰治并不爱她。但就在那天晚上,二人酒后在玉川上水,太宰治用和服包着她,激烈地接了吻。

我们在水边坐到天黑,对着摄像机我絮絮叨叨回顾了太宰治的一生,还有太田静子,还有山崎富荣……

当你盯着一个人看久了,你会不认识他,我对太宰治经常就处在这样的状态中。我们不可能拥有关于一个人的全息资料,即便是重要史料的缺失也不应苛求,比如太宰治的遗书,是写在废报纸上的九段话,依照遗属,只公布了2、3、6、9,另外那5段,我既好奇,又不想知道。就这样吧,一切到此为止。

真实的太宰治谁也不知道,除了天,我希望如此。

对太宰治,阿坚和狗子是志同道合的战友。阿坚在《向太宰治学而时习之的中国作家狗子》中,对狗子的太宰治情结做了剖析:

太宰治和狗子的书,有相当固定的读者群,如果说太宰治是“无赖派”教主,那么狗子就算“啤酒教”班主,他俩的书自然就成了“经”,虽然他俩本没想着写什么“经”。

太宰治五次自杀(虽然有两次药量不够,那也是下了决心的,所以我从不指责自杀未遂的人),狗子多次酗酒受伤(脑震荡、掉下巴、裂眉处、脑缝针、摔花鼻子),他俩的小说也有大量的不健康甚至自残般的叙述。为什么这么追求颓废呢?如果没有一种精神动力或一种精神召唤,干嘛要死气白赖地作践自己呢?于是,我觉有一种人,颓废是为了精神。

太宰治谈自己是丧失为人资格的,狗子称自己是一个寄生虫。他们虽都消沉萎靡,甚至自毁自辱,但却传达出对伪善的睥睨,对真理的问询,对绝望的幽默,可称其颓废而精神。

说一句题外话,太宰治和狗子的女人缘都好,而且三十岁留着长发、高鼻梁、眼含忧郁的狗子绝不是面貌像自杀过四回的样子,在形象上也不落太宰治。重要的是,狗子的小说比太宰治的要单纯朴素,而太宰治的就显得虚矫、耍小聪明甚至凌人。

狗子最近对我说,他是在大学时期开始喜欢太宰治的。太宰治软弱、自我暴露,但又充满战斗精神,这些东西深深打动了他。

狗子说:“太宰治就是把弱发展到极致,反而变成了一种极强。对于颓废来说,基本上就是弱,到最后就变成一摊烂泥,瘫了;而太宰治,就是这种文学上的颓废主义,他们实际上是退到最后,反而变成一种特别刚强的东西,跟颓废主义字面正好相反,是一种充满战斗精神的东西。”

在唐大年导演的纪录片《三味线》中,我看到了狗子,他在片中与太宰治隔空对话:“我们就差喝上一杯了!”

张驰与阿坚

张弛知道我在写阿坚,对我说:“阿坚这几年学会了躲我和西局,一到西局有活动,他就采取不配合姿态。然后找个借口,躲到外地,这都很有意思。”张弛还说:“阿坚躲很多东西,我生日那天,头一天我发短信,请他赴饭局,他还不吭声呢。我生日当天,他就带着孙民,匆匆坐火车跑到外地去了。阿坚也不说假话,他在北京说不来就不来吧,也不找个借口,非要真的去外地,哪怕是临近的一个县城,还要花上一笔车票钱,然后发短信说谢谢邀请。”

我对张弛说,今年阿坚躲啤酒花艺术节时,我和他说,躲在外地,不许发所谓的“贺电”一类,让活动转发,刷存在感。所以他才不好意思发贺电的。

这么多年阿坚和张弛在一起玩,但多少有点貌合神离。我认为这和他俩早年结下的梁子有关。

80年代末,张弛费尽心机在民族文化宫给贵州一位画家办画展。他主要是心仪画家的夫人,一位美丽的女诗人。但其间,阿坚不知什么原因和那位女诗人走得更近,甚至当着张弛的面把人带走了。张弛从此对阿坚疾恶如仇。

后来因为狗子,他们重新聚首,但为争夺带队伍的主导权甚至喝酒的定规矩权,常常话不投机,唇枪舌剑。

张弛对阿坚的文风、做事方式、出行习惯、点菜水平,都颇有微词。

当然,张弛也尊重阿坚的审美取向,他承认西局办的这几届啤酒花艺术节虽然上了档次,但阿坚、小华办的第一届,才是最正宗的,体现了不合作的宗旨。

今年,张弛和阿坚吵架后,好久没有联系。张弛在和左梨的对话《西局的绝望在何处终结》中,谈到了他和阿坚的关系:

张弛:其实,我对阿坚有的时候比对我爸还尊重,总觉得他生不逢时。如果换到古代,他一定是《水浒》里的人物,聚啸山林,整天吃吃喝喝。现在看来,就是一群乌合之众。

左梨:阿坚说他自己是傻×之父。

张弛:呸!难怪他儿子当众骂他。

……

张弛:我看他后来在烟盒上写的那些东西,也不怎么提我了。最近写的一次,只有只言片语,又说我有才而恶,估计心里还在记恨我呢。

左梨:你对他是真爱,还追着看他的烟盒帖。你俩有一种互文性。

张弛:我觉得也是,所以说我们是冤家。

左梨:浇浇更健康。

张弛:呵呵,阿坚所说的恶,在我看来,不过是小奸小恶。记得有一次我们去宿州玩了几天,回北京的时候,几个人在宿州高铁站抽烟。看有工作人员前来劝阻,我们就把烟掐了。只有阿坚不肯,于是他们叫来了警察。我至今仍然清楚地记得,面对那些警察,阿坚毫无惧色,手指上夹着的半截烟头,仍然冒着缕缕青烟(时间一分一秒地过去,那烟后来是燃到头了自己熄灭的)。

丹洵看了这篇对话,对阿坚说,字里行间感到张弛的一片温情。

张弛:如果要让阿坚杀人放火,估计他没这个胆。过去就难说了,现在岁数太大了,上公共汽车都有人给让座了。阿坚是这样的,一开始他就能写好,但他偏偏不好好写,假装特别没正形。这也是我后来才发现的,但我不知道他为什么要遮遮掩掩。

左梨:你不也一样,明明能变得很崇高,但偏偏于转折处停下来了。

张弛:也是,崇高的代价太大了,阿坚可能跟我的情况类似。其实我们俩很像,只有一个齿轮不和。开始他出门还记流水账,现在流水账也懒得写了,都是孙民替他记的。其他方面也是,比如过去他吃东西相当挑剔,自己也会烧菜,做红烧肉炸酱面之类。现在不但粗茶淡饭,吃饭时还吧唧嘴。

阿坚、狗子、张驰、曾淼在一起(2015)

阿坚、狗子、张驰、曾淼在一起(2015)

本文节选自《三仙汤》,有删改

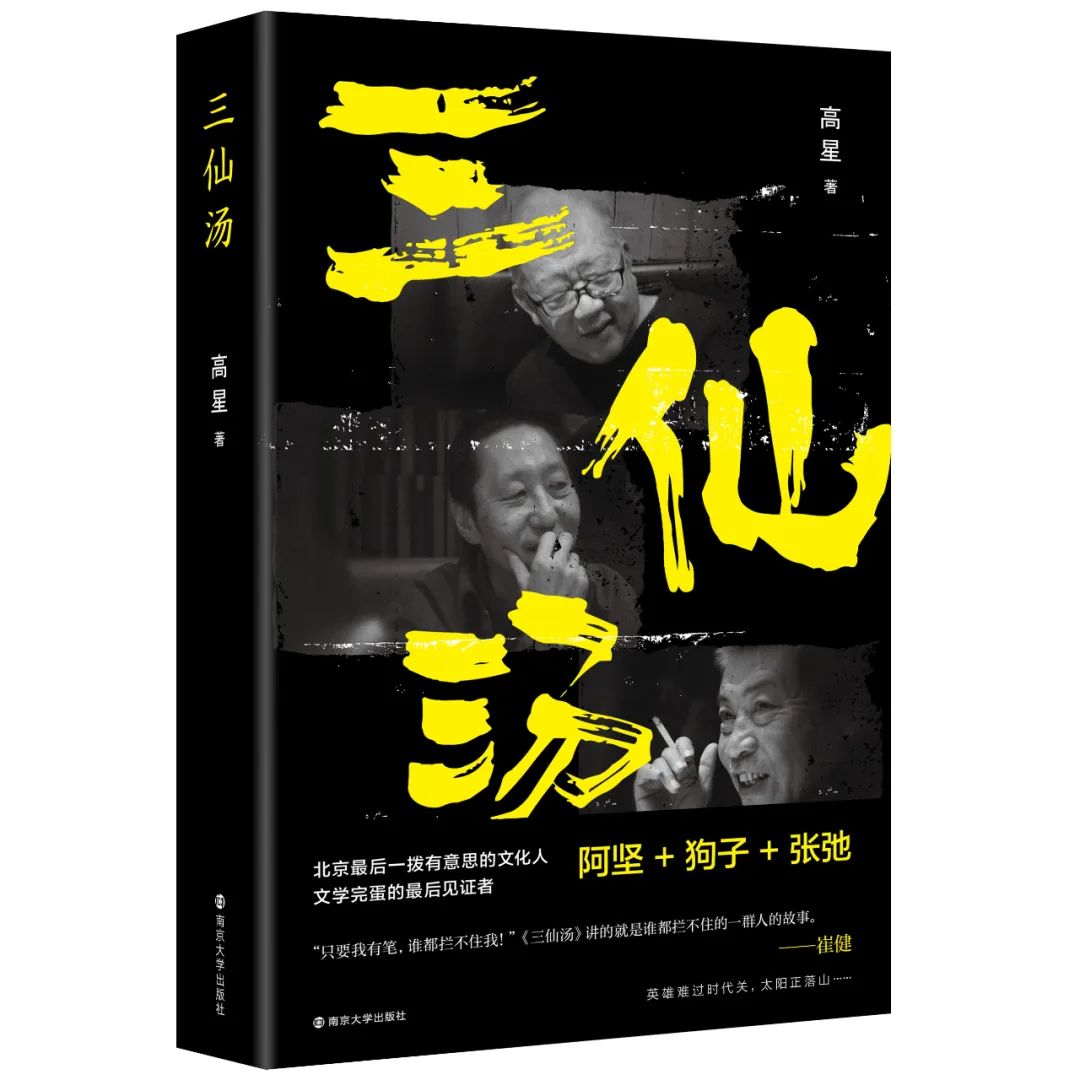

《三仙汤》高星 著

《三仙汤》高星 著

本书对北京文化圈中的三位代表人物——阿坚、狗子、张弛进行全方位记述,构成京城各种人物关系的长卷画面。他们多彩怪异的人生经历胜过任何小说情节。

这三位大仙,秉承独立的民间写作态度,写作与生活密不可分。他们拒绝任何对生活的美化、抒情与畅想,在商业社会中独树一帜,让人羡慕的同时又不可模仿甚或敬而远之。

他们虽混迹同一个圈子,彼此密接,却也经常貌合神离,各怀鬼胎。作者高星与他们厮混30年,对他们的日常动向了如指掌,被北岛戏称为“四人帮”。

物以类聚,人以群分,从某种意义上说,他们是甘愿处于边缘的另类文化人,也是现代生活被世俗社会胜利接管后残留的文化英雄。

注:本文已获作者授权发布

————————————

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业