时间与地理的记忆

就是最初的记忆故乡的记忆乡村的记忆小镇的记忆

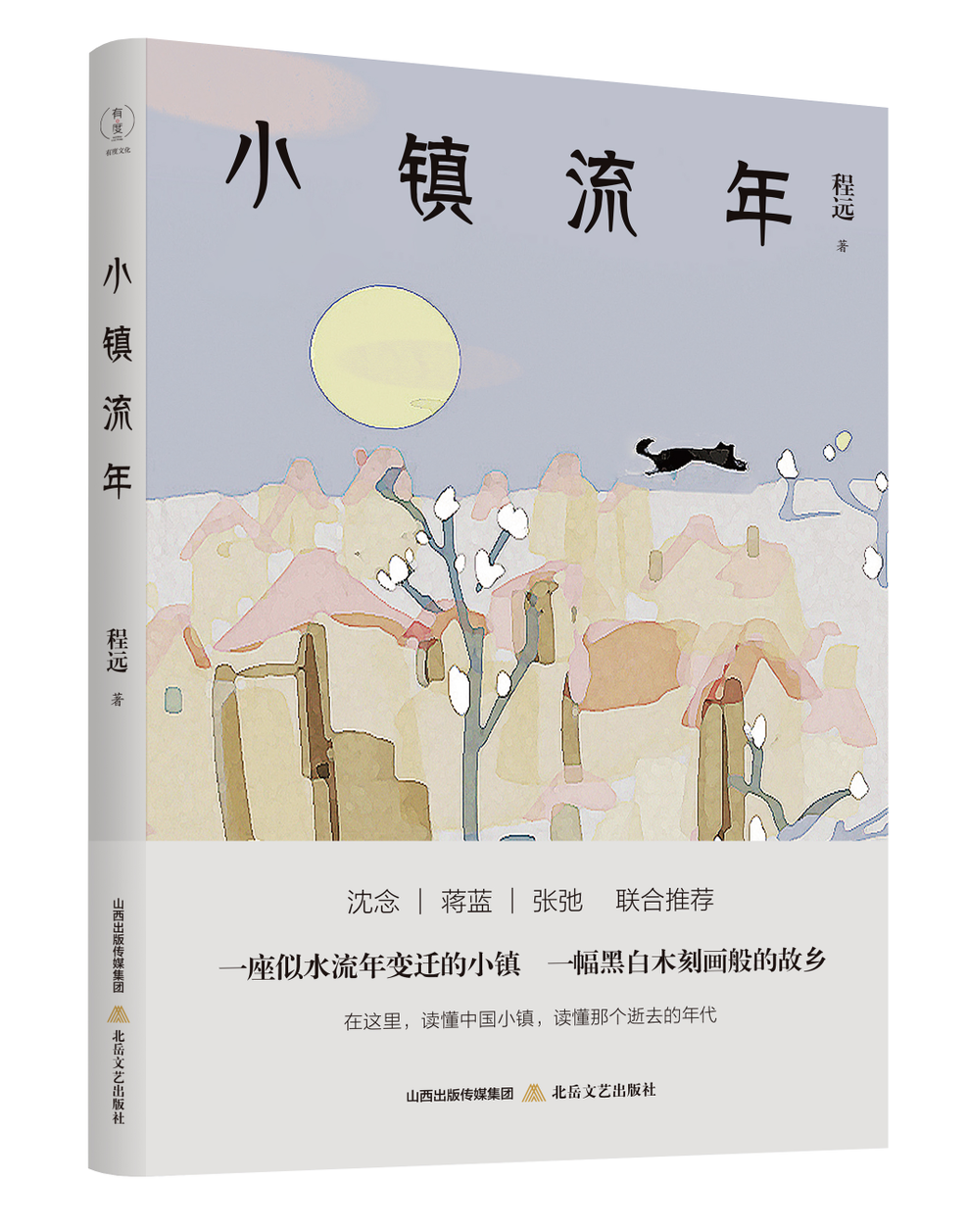

——读程远随笔集《小镇流年》

作者:高星

一条公路将村子劈成两半,一半是房顶呈弧形的民房,一半是田地,种着高粱、玉米、大豆、花生等。田地十分广阔,直抵远处的山岗。山岗栽满梨树,如果是春天,梨花盛开的时节,放眼望去如大片洁白的云团挂在那里,一动不动,煞是好看。其实,那山并不高耸,说是土梁也不为过。

程远在开篇《父亲在天上》,就用电影画面展开了记忆场景的帷幕。语言的代入感及切分的尺寸非常强烈。

在北京见过程远多次,外乡人气质浓厚,总有一种谦卑,也许是他个子不高的缘故。也见过他一些与北京相关的纪实随笔,没有灵机生动的印象。感觉是受阿坚、张弛、狗子等他喜欢的北京文人的压抑所致,其实他距离上面那些人,从做人到文风到喝酒的距离,就像他家乡树基沟到北京的距离,既遥远,又若即若离。

在这本书里,我看见了程远文笔的自信和真切。

不是说程远到了可以回忆,或者是习惯回忆的年龄。我在想,一个人对时间与地理的记忆,为什么就是对最初的、故乡的、乡村的、小镇的记忆?似乎越是原生态的,越记述生动、准确。就像人类是从农业社会开始的,人是从童年开始的。只有本能才是真切的,抒情的。文学的意义就是这些。

晚年,奥古斯丁曾大声的疾呼:

这些日子没有真正的存在;它们尚未到来,几乎就已消逝;即便到来,也不能持续;它们,互相进逼,互相追逐,身不由己。过去的东西,不能再次召回;期待的东西将要再次流逝;因为尚未到来,也就无所谓拥有;即便到来,也不能保留。因此,圣诗的作者问:“我还有多少日子”?

以前我们是幻想,是规划,现在是回忆。但回忆的初始总是不成功的那个幼稚的年代,我们不关心“我还有多少日子”?我们千百次地问:“我从哪里来”?程远的家乡树基沟这个地名,在程远看来,至今都没有搞清楚其含义,这种荒诞,甚至恐怖,否定了时间的存在,个体无助。草木一秋,就是程远家乡的草,祖坟上的那棵蒿草。河水绕过的小山,荒废的矿山机械,合作社的柜台,尘土和阳光像刀子一般,刻骨铭心。美国学者布鲁姆在《记忆萦回》一书中说:

奥古斯丁开创了追忆似水年华的先河。他追求的是记忆中的事实,但他充分意识到,回忆性的自我总是打断了过去。奥古斯丁认为记忆形同迷宫。他提到记忆,就如一个没有明确地点之地。他提出了三种极难区分的时间:过去事物的现在、现在事物的现在和将来事物的现在。对于文学传统来说,最重要的是奥古斯丁所谓的精神启迪的时刻,正如他说,这一时刻在“惊鸿一瞥”间到来。

我前几天为单位一位同事编辑的随笔集也是写山西阳泉的乡村及家人的回忆,有些细节就是电影导演也不可能想象的安排,比如父亲身上残留的稻草不是来自本地的庄稼。

我退休以后,在北京怀柔乡下租了一个农民院居住,我说下雪了,雪落在我的院子里,是我的私有财产;中午了,不知吃什么好,见到院里的菜地有野生的苋菜,拔几棵炒了,粉色的汤有着爱情一般的食欲;蚊子咬的我浑身是包,拍蚊子是我在乡下的一个动作与时间的流逝。

上坟的日子,他自己也常到母亲的坟地,闷坐半天。父亲没有什么娱乐爱好,也不愿到邻居家串门,更不会去离退休人员活动室。打扑克,下象棋,搓麻将,哪怕是和老同志唠唠嗑呢,但他从来不去。父亲只会玩儿一种最简单的纸牌游戏,但也要到过年的时候,给家里人凑个手。

有那么一段时间,经人介绍,父亲和一个老太太过在了一起。我见过一次,但我并不清楚对方姓甚名谁,只知道不是矿上职工家属,而是附近的农村户——这有什么关系呢,只要身体健康,两人性格合得来,或者干脆说对我爸好点儿,能洗衣做饭,收拾一下屋子,彼此说说话,安度晚年就是我们作为儿子的最大心愿!

这是我们这个年龄人的经验,生活太普通了,几乎可以心领神会。程远和盘托出,就像微信里的菜品照片。

我前几天,和诗人卢文悦谈,他每年都可以写几千行诗,各种意象,各种转折,语言变着花样,在他的笔下,一点没有生涩——我的诗几乎来自生活或者书本经验,完全是不自觉的写作。

昨天看赵川导演的话剧《家园》我发现有些台词的细节,成为这台抽象话剧的叙述性,我问赵川,是否是本色演出。他告诉我,那都是演员自己的故事,台词也是自己的,他们讲自己的父母或子女,甚至播放自己家人的照片。亲切是共通的元素,共鸣是同一条泪腺。

尽管母亲服前伺后,温酒炒菜,但稍有不顺,父亲则张口就骂,举手就打。母亲只好忍气吞声,或是哭着跑出家门,我和弟弟紧紧追随。母亲说,妈不会死,你和弟弟还没有长大呢。我不相信,就掰她的手,看她是否攥了红矾。

这是他写母亲的片段,程远这个细节不可替代。“红矾”,我不知道是什么,但非常真切地知道该是毒药。我前几年和夫人回到山东即墨乡下,她有两个亲戚是吃耗子药自杀的,都是婚恋的悲剧。人物可怜的、小的就像耗子一样,在黑暗中匍匐。

这些不是语言的技巧,是自然的流露,赞佩的是程远的记忆,那个“掰”字,是他当年心手相通的动作,我似乎听见了“掰”的声响。

程远在这本书里,几乎是罗列了词语的目录。每一个人的记忆都是一张独特的词语表。我去年出版的《乡村造物者》,在介绍我们村子时,也采用了词语的罗列,命名就是最原始的形态。程远如此写到他学校的“后山”:

现在,我已经记不清那天跟哥哥们去莫日红山的情景了,也不知道是否寻找到可做菜墩的树木。但那一定是个寒冷的早晨,我们急行军一般,沿着学校后山的小路,很快就到了山顶,哥哥们抽烟歇息,我则气喘吁吁地俯瞰山底:原来,这是一个比树基沟更大的沟!不仅平坦宽阔深远,而且村庄毗邻,群山相拥,远处袅娜的炊烟,挥手一般召唤我们。

这,应该是我第一次走过学校后山,看到的山后风景。

童年的记忆视觉比例差误很大,我小时爬香山,回来和院里的小朋友形容,用院里的杨树比喻,“有一百棵杨树高”。现在看来,香山并不高,楼房并不高,操场并不大,路途并不远。

程远看到的是外面的世界,是眼界。

随着矿产资源的逐渐枯竭,树基沟已由一个繁华的矿山小镇变成一个街道一个村落了,大部分工人已经分流,我的父亲也办理了提前退休手续。北岔,曾经人来人往热闹纷繁的坑口,只剩几趟空荡的工房伫立在北山坡上,而它对面的火药库已是一片废墟。后来,我仍去过几次北岔,当然不是去给父亲送饭,也不是偷偷地盼望着能遇见那个女同学了,而是去打柴。如前所述,北岔距我家较远,不像南岔那么近,所以去北岔打柴一般都是把柴火先堆放在废弃的工房里,攒够一定数量后,再用带车子拉回家来——这,也许就是我与北岔最后的一点儿联系了。

在中国,小镇的情调是最独特的,特别是被现代化的飓风席卷之后的衰败,成为诗意的旅游区。刘小东的锦州金城,贾樟柯的临汾,徐志超的葫芦岛,阿坚的门头沟废村及三交,王胜华的绵阳三线及监狱等都是对此情有独钟的推波助澜。

程远的边缘化,日常化,甚至悲剧化的生活,读来一点没有惊艳,对他的分享,就是对我们的安慰。他日后走入都市,走入航空杂志——高度决定视界——不过我愿意揶揄他说有点鸡犬升天的意思,结交诸多同道,现在离职创办鞍与笔文旅工作室,为东北文旅鼓与呼。尘埃落定,都是种种命运的标配。

让我先数数,小镇上一共有多少盏路灯,从沟里到沟外:小火车站一盏,104户前面一盏,商店门前一盏,104户和商店之间的广场中央一盏,姚振华家门前一盏,付存家房后一盏,粮站门前一盏——大概就这些吧,当然,俱乐部院里也有一盏,老澡堂子和电锯房前也有一盏,但都不在人行道上,不算也罢。

程远记述的《路灯》,画面感荒凉、贫瘠,夏夜的悠远、冬夜的温暖,全在不言之中。我在北京郊区的丰台,大桥下的路灯有各种飞虫,其中的金刚硕大无比。我现在住的怀柔新王峪村,路灯到点关闭,也是偏僻的特色。灯是为人服务的,不是美化的。

公共的是路灯,私密的是台灯:

我不是一个功课好的学生,但却深深地迷恋绘画和书法,受三哥的影响,也十分喜爱文学。小镇偏僻,没有专业老师教,就只能自学,好在那时,三哥已经中学毕业到外地工作,每每回来,就会给我带一些书刊。当夜幕降临,劳累了一天的父母进入梦乡的时候,我才能走进自己的一方天地:拧亮台灯,看书,写日记,贴剪报,抄名言警句,临摹字画。那时没有画夹,更没有画架,二哥就给我拼了个方木板,画素描时,我把木板担在地桌边沿儿,没有维纳斯、大卫石膏像,就把梨、桃等瓜果摆放在桌面上,练习静物写生。也曾临摹过《芥子园画谱》和《徐悲鸿素描》,印象最深的是一本外国人体素描书,里面有很多男女裸体画。这样的书,白天都要放进抽屉的底层,只有夜深人静时才能拿出来看。

这样的夜晚,就有了些神秘感。那盏闪着橘黄色光圈的台灯也愈加显得珍贵。

每一个人都有自己的指路明灯。在那个时代,一般都来自自己的家,程远来自哥哥,我来自父亲和姐姐。阿坚家里一贫如洗,只有红色的工人阶级。他在工厂认识了陈嘉映的哥哥陈嘉曜,开始看书、听音乐、聊哲学。不能想象,如果阿坚没有认识陈嘉曜,做一个普通的工人,遗传父亲的造反精神,成为一个工头,整天喝酒、泡茶,焊个鸟笼子,混日子。当然,陈嘉映也是受哥哥影响,就像北岛影响了弟弟赵振先,阿坚影响了弟弟赵世民。

程远为什么在一个偏僻乡村一角,有美术书法写作的萌动,中国的耕读文化、乡绅文化,塑造了这种追寻文化的传统。

除了路灯台灯,程远还写到了《灯笼》,他彷佛一直在寻找光明:

吾乡早年,糊灯笼也是迎接春节必不可少的杂事之一。我之所以说是杂事,是相对于那些更为重要且繁复的活计而言,比如杀年猪,比如腌酸菜、蒸豆包、烙粘火勺,从准备到施行,不仅时间长,也需要更多的人手。但糊灯笼,一人足矣。

那时,很少有卖灯笼的,即使有,也是大大的圆圆的像天安门城楼挂的那种,除非厂矿机关单位能用上,普通百姓人家并不适合,况且还要花许多钱。自己糊,想要什么样的不说随心所欲吧,但圆形、方形、五角形,总会借着自己的想法做出一二,与写春联画年画一样,收获或多或少的成就感和快乐。

光明带来上进,带来快乐和幸福。程远比我要小几岁,但由于他生在偏僻之地,时间就拉长了。在他享受手工灯笼时,我在北京早已放礼花了。因此,他比北京的同龄人接触传统生活要多得多,成为可以回忆的资本。他穷,却是记忆的资本家。

经验成为写作,体验成为人生。有些百岁老人可能只是单调的一个人时间,程远在平凡中活出了好几条生命。

侯刚是我小学同班同学,初中也在一起待过几次。为什么是几次?因为总分班,快班慢班甲班乙班什么的,正应了那句“合久必分,分久必合”的老话。初中毕业那年,我响应学校号召,加入复读大军,侯刚则参加了矿山井下凿岩工的招工考试,录取后,成为一个让人羡慕的领工资的人。后来,侯刚回学校玩儿,对我们这些降级泡子说,凿岩工也不是谁都能考上的,没有点儿真才实学也不行。

程远也写到了好几位小学同学,可惜都是男同学。从这点说,他是朴素的,阿坚肯定会讥讽他几句。

现在想来,我第一次去清原县城,是读初一的时候。暑假期间,我陪母亲去县城弹棉花——就是将家里的旧被褥、旧棉衣棉裤拆下来,把里面的棉花拿到棉花铺重新加工。母亲让我跟着去,除了可以帮她背那个大大的包袱外,也因为我没有去过县城,现在正好有时间。

这真是个美差。

我们把旧棉花送到棉花铺,要几天后才能取,母亲说,她去我姨的二女儿家,等棉花弹好她再回。我呢,先回。因为距开车的时间还有一个多小时,我就去了县城里唯一的新华书店。记得那时的书店在火车站前不远的正街上,一趟平房或楼房的一层,不大,书也不是很多,可在我当时的眼里却感到琳琅满目,丰富多彩。遗憾的是想买的书太多,兜儿里的钱太少。我只好选了一本《徐悲鸿素描》、一本《泰戈尔诗选》,加在一起五块多钱。现在,这两本书都已经找不到了。

出书店,去火车站的路上,我突然想到,母亲留给我的车票钱所剩无几了。怎么办?只有逃票了。好在那时的火车站检票口不是很严。上车后,见列车员查票,就连窜了几节车厢。最终蒙混过关。

喜欢书,是每一个追求文学的少年的习惯,或说是天性。对于没钱买书的尴尬,我到参加工作后都有。我还记得王府井新华书店一位漂亮的女售货员借钱给我买《追忆似水年华》的场景,如果她还在,应该快70岁了。唤起读者回忆,就是程远写作的意义。共鸣就是时间的不朽。

作家诗人是自己人生记忆的终结者。但丁有《神曲》,歌德有《浮士德》,北岛有《歧路行》,阿坚有《美人册》。同样,程远有权利书写自己的《小镇流年》。

普鲁斯特在《追忆似水年华》之《重现的时光》中,如此说到脑海中破译真理的文字:

因为,由智慧直接地从充满光照的世界留有空隙地攫住的真理不如生活借助某个印象迫使我们获得的真理更深刻和必要,这个印象是物质的,因为它通过我们的感官进入我们心中,然而我们却能从中释放出精神。

程远今后的路还很远,但对于我们依然陌生,他的文字让我们彼此呼应、照亮。

作者简介:高星,诗人,专栏作家。出版图文书《中国乡土手工艺》《京华名人踪迹录》《向着西北走》《向着东南飞》《香格里拉文化地图》《执命向西》《百年百壶》《神曲版本收藏》,随笔集《屈原的香草与但丁的玫瑰》《镜与书》《夸夸其谈》,诗集《词语诗说》《壶言乱语》《转山》《疗伤》等。现居北京。

程远简介:自由写作者,2020年创办鞍与笔文旅工作室。20世纪80年代开始写作,后中断十年。作品散见于《作家》《天津文学》《山西文学》《鸭绿江》《草原》《西湖》《野草》等。著有非虚构文本《向着灾区走——5.12汶川大地震日记》,执编散文随笔集《活着,走着想着》获辽宁省出版集团首届最美图书奖。现居沈阳。

随笔集《小镇流年》,山西出版传媒集团北岳文艺出版社2024年10月出版,定价:58元。

注:本文已获作者授权发布

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业