湖湘文脉中的“摆渡人”

——文坛巨子易君左的笔底春秋与时代回响

作者:刘启明

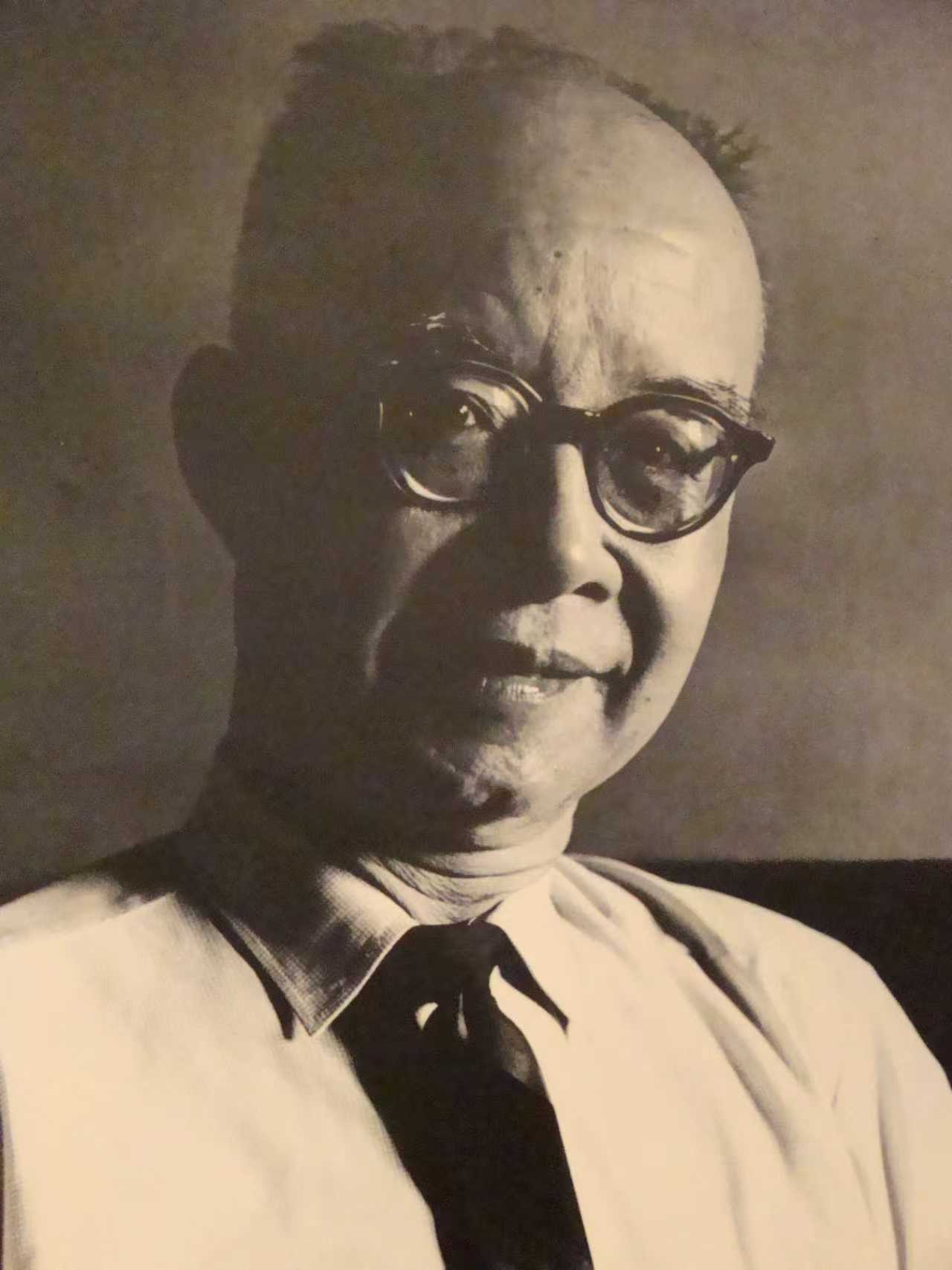

易君左(1899-1972),名家钺,字君左,湖南汉寿人。在二十世纪民国文坛的星空中,易君左宛若一颗璀璨而独特的星辰,以其横溢的才华与跌宕的人生轨迹,在文学的长河中留下深刻印记。他生于诗书世家,自幼浸染古典文学,笔下流淌着传统文人的风骨与雅致;又亲历时代巨变,以敏锐的洞察力捕捉社会脉搏,将个人命运与家国情怀交织成章。从诗词歌赋到散文小说,他笔耕不辍,著作等身,作品既有古典的婉约韵味,又透出现代的锐利锋芒,在报章与书页间勾勒出一代文人的精神图谱。其一生,是文人的坚守,亦是时代的缩影,在历史的长卷中熠熠生辉,永恒回荡着墨香与烽烟交织的余韵。

一

在湖湘文化长廊中,易君左的名字如同一颗被岁月打磨的明珠,其光华既源于个人才情,更植根于深厚的家世渊源与早年的启蒙教育。他的家族,一门三代皆以诗文闻名,堪称近现代中国书香门第的典范。

易君左的祖父易佩绅,是清末儒将,官至四川、江苏布政使,写下诗词八百余首,其文风雄浑而深沉,为家族奠定了坚实的文化根基。父亲易顺鼎,更是一位诗才横溢的名士,官封二品顶戴,晚年任印铸局长,留存诗文遗著77卷22册,与晚清著名诗人樊增祥并峙于诗界两雄。这样的家庭环境,使得易君左自幼便浸润在浓厚的文学氛围中。母亲以学识教育他,家庭成员亦常以诗文相和,这种潜移默化的熏陶,为他日后的文学创作奠定了不可磨灭的基础。易家的文化传承,不仅仅是诗文的堆砌,更是一种生活方式的体现,一种对精神世界的执着追求。文化血脉在其家庭中流淌,成为连接代际的纽带。

易君左的求学之路,始于长沙明德中学,继而就读于北京公立四中,再考入北京大学,后赴日本攻读早稻田大学政治经济学硕士。在北大期间,他深受“五四”运动的影响,成为活跃分子之一,并参与发起“少年中国学会”,投身于新文化运动。他的思想在此时开始萌芽,从古典文学的熏陶转向对现实社会的关注。日本早稻田大学的留学经历,则让他接触到更广阔的学术视野,为他日后的文学创作夯实了多元化的基础。

易君左的思想萌芽,源于家庭教育的熏陶与求学经历的磨砺。祖父易佩绅的告诫“以平易简洁取胜,学司马迁、郦道元的语言风格”,成为他散文创作的圭臬。而“五四”运动的洗礼,则让他将文学与社会现实紧密结合。他的作品,如《闲话扬州》,虽因调侃语气引发争议,却也反映了他对民间生活的关注与思考。这种思想上的转变,正是他早年启蒙教育与求学经历共同作用的结果。

易君左的家世渊源与启蒙教育,不仅塑造了他个人的文学成就,更折射出近代中国知识分子在传统与现代之间的挣扎与选择。他的人生故事,如同一部微缩的文化史,让我们看到家族传承的力量,以及教育对一个人一生的深远影响。

二

从文学创作与风格演变的角度来回望民国文坛,易君左这位被冠以“三湘才子”“一代文胆”之名的标志性作家,其创作轨迹恰似长江之水,时而激荡若三峡飞瀑,时而沉静如洞庭烟波,在传统与现代的张力间开辟出了独特的文学航道。

他的创作,是古典基因的现代转译。易君左的文学基因深植于湖湘文化的沃土。他早年师从王闿运等湘学大家,对《楚辞》的浪漫主义与《史记》的实录精神有着深刻体悟。这种文化血脉在《闲话扬州》中化作“瘦西湖的柳丝、总带着几分六朝金粉的惆怅”这般兼具意象美与历史感的文字。其散文结构常暗合《文心雕龙》“定势”篇所言“循体成势、随变立功”的法则。

他的创作,是现代意识的古典表达。当新文化运动席卷文坛时,易君左选择了一条“旧瓶装新酒”的革新之路。在《闲话扬州》中,他以调侃和讽刺的笔调描述扬州“不景气”的社会生活,针砭市政建设,批评扬州人不爱干净、随意泼水、公共场所便溺等不文明的生活陋习,尤其将扬州女性刻画为轻浮、水性杨花的形象,编织出一幅近代江南社会的浮世绘,既延续了《儒林外史》的讽刺传统,又注入现代人文主义关怀。这种创作手法,恰如其1936年《青年界》撰文所言:“当以《史记》之笔,写《新青年》之魂。”

他的创作,是风格嬗变中的时代投影。易君左的创作生涯可分为三个鲜明阶段:早期(1920-1930)的文学探索时期,以“文化批判”为内核;中期(1931-1945)的抗战文学阶段,坚持政论与文学并重;晚期(1946-1972)的港台文学深耕时期,转为“文化乡愁”的抒写。这种演变轨迹,暗合着中国知识分子从文化启蒙到民族救亡,再到精神返乡的心路历程。

他的创作,是文学史坐标中的独特存在。在民国散文谱系中,易君左与周作人、林语堂形成三足鼎立之势。周作人追求“涩味与简单味”,林语堂倡导“性灵文学”,而易君左则开创了“文化地理散文”的先河。其作品兼具《水经注》的考据精神与《朝花夕拾》的温情笔致,在学术性与文学性之间找到了微妙平衡。其首倡的以“以史证地,以地载史”的写法,成为文化散文的典范。

他的创作,是未完成的现代性探索。易君左晚年曾言:“我辈当以《资治通鉴》之笔,写《人间喜剧》之事。”这种宏大抱负虽未完全实现,却为当代散文提供了重要启示。在全球化语境下重读易君左,我们看到的不仅是一位作家的创作历程,更是一个古老文明在现代化转型中的精神自画像。他的作品中传统与现代的对话,至今仍在回响。

当我们在后现代语境中谈论“文化断裂”时,易君左的创作实践提醒我们:真正的文学革新,从不是对传统的彻底否定,而是如长江水般,既承载着上游的雪域记忆,又有着奔涌入海的蔚蓝梦想。

三

当1937年的烽火撕裂华北平原,易君左放下手中的诗文书稿,将油墨未干的铅字化作抗战救亡的檄文。这位曾经风靡文坛的三湘才子,在民族存亡的十字路口,完成了从文化名流到抗战文人的身份蜕变。他的生命轨迹,既有战火中文人特有的婉转,更具时代赋予的铿锵,最终勇敢彰显了自身在抗日浪潮中的文人担当。

他笔锋如刃,担当于文学活动的抗战转向。“文章合为时而著”,易君左深谙此道。抗战爆发后,他参与创作的《血战台儿庄》系列通讯,以战地记者特有的敏锐,将徐州会战的惨烈化为纸上烽烟。在《大公报》连载的《游击区纪行》中,他记录下“百姓以箩筐运子弹、妇女以发髻藏情报”的动人场景。这些文字如同暗夜中的火把,照亮了抗战必胜的信念。1941年香港沦陷期间,他冒险参与创办抗战文化专刊,每期扉页都印着“文字即子弹”的警语,刊物虽薄如蝉翼,却重若千钧。

他文以载道,担当于文化传播的孤岛坚守。上海沦为“孤岛”的岁月里,易君左与郑振铎等文人组成“文献保存同志会”,在租界阁楼中秘密开展文化抗战。他们将善本古籍伪装成药材,通过教会医院的地下通道运往大后方。易君左在日记中写道:“今日转移宋版《资治通鉴》一部,书页间夹着苏州河的水痕,那是文明的眼泪。”1943年,他参与主持的“文化茶馆”成为沦陷区知识分子的精神驿站,茶馆墙上挂着“宁为玉碎”的条幅,将文化空间转化为抗战堡垒。

他家国同构,担当于社会责任的多维实践。抗战时期,易君左在与文化界朋友的交往中,写下了大量歌颂前方抗战的诗文。他的诗集《入川吟》《青城集》和中国历史上许多民族英雄的传记作品,就是在这一时期完成的。他将一腔热血倾注于抗战事业,倾注于祖国的文化事业,表现出高度的爱国热忱和社会责任感。

他文心铸魂,担当于爱国情怀的终极表达。在重庆“雾季公演“期间,易君左将《屈原》的台词“风!你咆哮吧!”改为“血!你沸腾吧!”,引发观众山呼海啸般的共鸣。1945年,他参与创作的《抗战周年祭》组诗,以“楚虽三户,亡秦必楚”的典故,唤醒民族记忆。当日本投降的消息传来,他站在嘉陵江畔朗诵:“江水洗尽百年耻,文心铸就九州魂”,诗句随着江风飘向远方。

易君左的抗战岁月,是文人担当的生动注脚。他证明在枪炮与笔墨之间,文化人同样能筑起精神长城。正如他在《文化抗战论》中所言:“真正的战士,既能持枪杀敌,亦可运笔如刀。”当2025年的阳光洒在抗战胜利80周年的纪念碑上,我们依然能感受到那些文字背后的温度——那是文明的火种,在黑暗时代永不熄灭的光芒。

四

在民国文坛的裂变与新生中,易君左以笔为杖,丈量过西北的苍茫大地;以文为舟,摆渡于传统与现代的鸿沟。这位生于湖湘、长于京华的著名作家和杰出学者,学成回国后长期在国民政府军政界从事教学、编辑出版与报业工作,抗战爆发后积极参加文化救亡运动,1949年底去台湾,之后辗转香港、台湾,在大学任教,兼任中华诗社社长,历经世变。易君左文著广涉博猎,游记、传记、随笔、诗词、小说、剧本著作达60余部,多为对祖国大好河山和中华民族英勇抗战的描写。其为文、为诗、为画,信手天成,卓尔不凡,在海内外被誉为文坛“旷世奇才”。

易君左的学术生涯始于对杜甫的重新诠释,实现了从笺注到新学的范式突破。当同时代学者仍沉溺于“诗圣”的圣化叙事时,他已在《杜甫的时代精神》中开辟新径。文中将杜诗解构为“时代的显微镜”,通过“三吏”“三别”等篇章,揭示盛唐向中唐转型的社会肌理。这种将文学作品置于历史经纬中的研究方法,打破了传统诗话点评的窠臼,为现代文学批评注入了史学维度。

在西北任教期间,易君左完成的《孔子及孔门谈诗》更显其学术胆识。他剥离历代经学家的注疏外衣,直接叩问《诗经》的原始语境,提出“诗教”的本质是“用艺术培养健全人格”的创见。这种回到文本本体的研究路径,与后来新批评派的“细读法”遥相呼应,展现出中国现代学者对西方理论的独立消化能力。

易君左的学术创新深植于湖湘文化土壤,实现了湖湘文脉的现代转译。王夫之“经世致用”的思想在他身上转化为“文学即生活”的实践哲学。在《西北壮游》中,他将游记升华为文化人类学考察,记录陇东民谣、河西走廊的婚俗。这些文字不仅是文学创作成果,更是珍贵的非物质文化遗产档案。

他的散文理论尤具前瞻性。在《闲话扬州》引发的文化论战中,他提出“散文当如长江,既有源头活水的清冽,又有奔流入海的壮阔”的著名论断。这种对散文“流动性”的强调,打破了当时“美文”的精致牢笼,为后来报告文学、纪实文学的发展埋下了伏笔。

作为现代文学史的亲历者,易君左的贡献还在于重构了文学史的叙事框架。在《民族诗人杜少陵及其生平》中,他将杜甫从“诗圣”的神坛拉回凡间,展现其作为“时代记录者”的本来面目。这种去魅化的书写,影响了后来冯至《杜甫传》的创作方向。

在台湾执教期间,他主编的《中国新文学史纲》首次将抗战文学、边疆文学纳入文学史视野。书中对“流亡文学”的专章论述,打破了以京沪为中心的传统叙事,为文学史研究开辟了新的地理空间。这种“大文学史观”的实践,比钱理群等学者提出的类似观点早了三十年。

五

在战后香港的暮色中,易君左的身影总带着几分文人的孤寂。他生于书香门第,家学渊源深厚,文武兼资,簪缨相续,海外影响极大。他少时随父辗转京沪,在琉璃厂的旧书堆里泡大的他,练就了一手好文笔,却也养成了几分疏狂。少年时期,他曾执意要剪掉辫子,父亲气得用戒尺打他手心,他却笑着道:“这辫子剪了,倒剪出个新天地来!”

他的婚姻生活颇多曲折。首任妻子是门当户对的大家闺秀,两人琴瑟和鸣,却因战乱离散。后来在重庆,他结识了第二任妻子,一位流亡的女学生。婚礼上,朋友调侃他:“易先生,这又是‘左’又是‘右’的,到底要哪边?”他笑而不答,只把新娘的手握得更紧。抗战期间,他带着妻儿流徙西南,在防空洞里写抗战文艺作品,书稿被炸毁过半,他竟在硝烟中重抄,笔迹如刀刻般遒劲。

晚年寓居台北时,易君左的生活简朴得近乎清苦。他住在木栅的一间老屋里,墙上挂着一幅泛黄的地图,上面标满了他曾游历的地方。每日清晨,他总会泡一壶冻顶乌龙,对着窗外的青山写字。有次,邻居送来一篮荔枝,他竟用荔枝核在宣纸上拼出“家国”二字,引得来访的文人墨客纷纷称奇。

他的精神世界始终在传统与现代间徘徊。写《闲话扬州》时,他笔锋犀利,将扬州的风土人情刻画得入木三分,却也因“地域黑”的争议招来非议。好友劝他收敛锋芒,他却道:“文章如刀,不斩邪佞,何以为文?”到了晚年,他转而写些闲适小品,在《我目睹香港两次大暴动》中,他以亲历者视角记录历史,文字间多了几分苍凉。有次,他在日记中写道:“昔日挥毫如剑,今朝落笔似棉,非是力衰,实乃心老。”

他的文学遗产中,最动人的莫过于那些未发表的手稿。在台北的旧书摊上,有人曾偶然读到他的《观山笔记》,其中有一段写道:“山非山,水非水,皆是我心之投影。少年时见山是山,中年时见山非山,如今见山还是山,却已不敢妄言了。”这种对生命本质的追问,贯穿了他的一生。

易君左晚年常去阳明山散步,在山顶的凉亭里,他会对着云海发呆。有次,一个年轻人问他:“易先生,您写了那么多书,最满意哪一部?”他沉默良久,答道:“还未写的那一部。”这话看似玄妙,实则道出了他始终未变的创作激情——哪怕在生命的黄昏,他仍渴望在文字中寻找新的可能。

他的离世颇为平静。1972年3月30日深夜,他在睡梦中安详辞世,桌上还摊着未写完的手稿。葬礼上,友人送来一副挽联:“笔走龙蛇惊风雨,心游天地任逍遥。”这或许是他精神世界的最佳注脚——在动荡的时代里,他始终保持着文人的风骨与赤子的情怀。

如今,在香港的旧书店里,偶尔还能见到他的作品。那些泛黄的纸页上,既有对家国的忧思,也有对生活的热爱,还有对乡愁的眷恋。易君左的一生,就像他笔下的文字,时而锋利如刀,时而温润如玉,在历史的长河中,留下了独特而深刻的印痕。

六

在民国文坛的湍流中,易君左如同一叶孤舟,既承载着千年文脉的厚重,又迎击着时代裂变的狂澜,义无反顾地将个人命运熔铸成时代的注脚,留给了后世无尽的历史评价与时代回响。他出身晚清诗书世家,早年追随五四新潮,后又游走于政治与文学之间,其人生与创作折射出转型期知识分子特有的精神光谱。当我们试图为其定位时,会发现历史评价的坐标系始终在文学成就与道德争议间摇摆。

易君左的文学地位呈现明显的双重性,形成文学史上独特的双重镜像。当民国文坛的星河渐次亮起,他以其六十余部著作构筑起一座独特的文学灯塔。作为新文化运动的参与者,他创作的《西子湖边》等作品展现了白话文学的实验性,其游记散文更以细腻笔触捕捉民国风物,被林语堂等台湾学者誉为“现代游记写作第一家”。这种文学成就与他在安徽法政学校任教期间培养的文人圈层密切相关,其与郁达夫的交往轶事,至今仍是研究民国文人生态的重要切片。

但1932年《闲话扬州》引发的轩然大波,让这位“三湘才子”突然陷入道德审判的漩涡。书中对扬州方言的戏谑、对女性群体的隐喻,特别是涉及地方名流的隐私披露,不仅引发扬州民众的集体抗议,更招致青帮势力的死亡威胁。这场风波暴露出知识分子在文化批判中的边界困境——当文学表达触碰地域尊严与性别伦理时,其引发的社会震荡远超文本本身。同时恰似一面棱镜折射出民国知识分子在传统与现实中的生存困境,他们既渴望突破旧制,又难逃士大夫的优越视角。

重审这场争议,需置入左翼文学勃兴的历史语境,这样才益于解开争议背后的时代密码。1930年代的中国,阶级话语正重构文学评价体系,易君左的“闲话”文体与左翼倡导的“革命文学”形成微妙对峙。他笔下的市井叙事,既未被纳入无产阶级文学谱系,又难获传统士大夫的完全认同,这种尴尬恰恰印证了程凯所言“革命文学论争的漫长后史”——知识分子在历史洪流中的身份焦虑。

其争议性在当代获得新的阐释维度。当网络时代的“地域黑”现象层出不穷时,易君左事件成为观察文化话语权的经典案例。他无意间践踏的不仅是扬州城的集体记忆,更揭示了知识分子的表达特权与民众情感接受之间的永恒张力。

易君左的人生轨迹对当代社会具有三重穿越时空的人文启示:其一,文学才华与道德操守的辩证关系。他既能写出《芦沟桥号角》的抗战诗篇,又因《闲话扬州》陷入道德困境,提醒创作者需对文字保持敬畏。其二,知识分子在时代变革中的身份选择。从北伐从军到报界主笔,他的跨界经历印证了刘子凌提出的“决定论与自由意志”命题——文人如何在历史必然中保持主体性。其三,文化批判的伦理边界。当网络放大言论的杀伤力时,易君左的教训警示我们:真正的文化批评应建立在尊重与理解之上。

研究易君左尤其不能回避和淡化他在政治迷途中所忍受的文化阵痛。1945年的重庆谈判期间,他参与了以诗词回应毛泽东的《沁园春·雪》。这场文化交锋成为他政治立场的关键注脚。这位曾积极投身新文化运动和文化抗战的“龙阳才子”,最终在历史转折处选择了保守立场。这种选择,既源于对传统文化秩序的眷恋,也折射出民国知识分子在意识形态更迭中的普遍困境。站在2025年的时空回望,易君左已然是文学史的一个生动注脚。在当代视角下重新审视他,我们看到的不仅是个体命运的沉浮,更是二十世纪民国知识分子的精神图谱。他的文学成就与政治选择,构成了一组深刻的悖论:既在散文领域开创新局,又在历史转折处驻足不前。这种矛盾性,恰似民国文人的集体宿命——在传统与现代、理想与现实间艰难跋涉。他的创作与争议,构成了观察民国知识分子精神史的棱镜——既照见传统的断裂,也折射出永恒的困境。在当下文化场域愈发复杂的语境中,重读这位民国历史上毁誉参半的“争议文人”,或许能让我们更清醒地认知:文学的力量,终究在于照亮而非伤害。

历史从不简单评判是非,它只是忠实记录每个选择背后的时代密码。易君左的人生故事,恰似一枚文化琥珀,封存着二十世纪民国知识分子的精神基因。在当代回响中,我们听到的不仅是过往的余音,更是未来的启示。

作者简介:刘启明,湖南汉寿人。中国散文学会会员,湖南省作家协会会员。先后在国内各级报刊发表作品80多万字,已出版文集《绿叶对根的情意》。小说《赴约》曾获湖南省首届“白鹤泉”杯诗文大赛一等奖。

(注:本文已获作者授权发布)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业