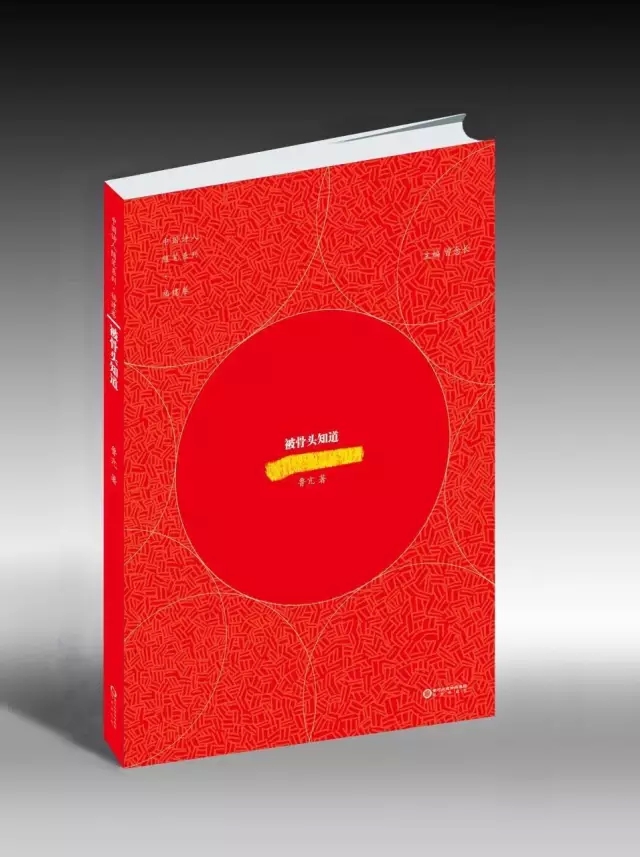

诗人鲁亢首部随笔集《被骨头知道》出版

诗人鲁亢首部随笔集《被骨头知道》2015年12月由阳光出版社出版。书中有作者在日本求学、谋生日子的见闻感受,有与父亲的点滴记忆和对付病魔时的所思所虑。鲁亢其文看似不动声色实质丝丝缕缕全都流露着起伏的心绪。作为一个功夫在诗外的诗人,鲁亢此书旁涉电影、读书等诸多物事,无不体现作者耀眼的才情,而他与文学友人的信函、散记,几乎透露了他对诗歌至深至广的感悟,当然还有他那高贵、优雅的情操。本书和安琪《女性主义者笔记》、老皮《知天命》、深蓝《在春天或者在梦里》、何奕敏《去远方寻找自己》一起,构成“中国诗人随笔系列•福建卷”书系,书系由福建省文学院曾念长博士作序。

【目录】

【书摘】

坐在我身边的女性

鲁亢

坐在我旁边的女性,曾是宾馆的领班,她皮肤白皙,五官清秀,会讲一些英文。井上不知何时认识了她,就迷上了。我还蒙在鼓里。某一周日去见井上,他反复问我那个女的感冒啦?咳嗽?我不明就里,昨天还在一道上课,哪有病?井上顿时兴奋起来,叫我拨她的电话,电话通了,井上接了过来,可能是约她出来。井上对她的关心,那种追马子的急迫和冲劲,使他的书生公务员的形象变得有点嚣张,在我这种过度安静的人看来,他是被一种从未有过或者是久未再遇的“气味”吸引住了,这就是性,虽然这个字被我们用烂了,真正能闻知到它的人并不多。或者是有强烈反应的人并不多。不过,在日本,这样的人太多了。看多了,觉得够荒唐的。

井上对我基本上不闻不问,很放心吧。他兴许感到难以理解,为什么这位被他担保的人除了自己的母语外,什么语言都不会呢?他看上去年纪也不小了,矮小,单薄,文弱,语言不通,不知是从何处冒出的怪物?

照当今日本人的身材体格标准来看,可以倒过来叫我“小中国”。

几年后在东京地铁的通道里,比我还矮半个头的音乐人黄金刚,就对新一代日本人的高大健壮忍不住地感叹:想不到“小日本”变化这么大。那些安静沉着地上车赶路的战后出生的日本人,如果他们不想计较,继续被叫“小日本”也还是可以接受的,毕竟日本国也就那么几个岛……

在长崎曾碰到一位中年的日本人,说他自己从未去过东京,不屑于像其他人那样,什么都以东京为中心。他以未去东京而自夸,酒酣耳热之际,又扯了一些属于意识形态的话题,也不管我是否全懂了。我似乎感觉到了他的傲慢和尖刻,其实大可不必再在言辞上给我这种穷学生以有力的警醒和打击,日常之所见,不用多费口舌,我已知道自己来自何方,差距何以如此之大了。我也听到过一些所谓“岛民意识”的说法和分析,这个定性本身即有贬义,是一种俯瞰似的批评,清晰地观察到有这种意识的人种的暧昧和可憎之处,要时刻防备,揭露其真面目,不要被它的经济奇迹所迷惑……

看或听这些言辞倒也不费神,毕竟是经验的归纳,也可当作你个人的经验和判断力的“防身工具”,一旦遭遇不快,先自精神上让自己感到“出手”不慢,至于对方是否同样在精神上已“微攻即破”,也就管不了那么多了。

我没有兴趣和条件来观察和分析这个民族,我只在一些基本面上看问题,很快得出结论,并不想修正。这里的人如此爱干净,爱安静,不扰人,实在让人羡慕。此前我从未有过这种经历,现在真有一种神奇之感了。

当时还不了解这里的媒体开放到什么程度。当然,知道了也没有用,反而因在电视上见到与中国或中国人有关的负面新闻,而心生疑窦:有必要玩这一套吗?既让我们来这里“学习”,又把我们及我们的老家,抹上一道黑,这叫客观?这叫言论自由?偶尔见到的褒扬我们老家的新闻,不免是从猎奇的角度。富士电视台有一新闻说江南某富村为了抑制比富,全村的小轿车全一个牌子,一种颜色。在日本的主流意识中,可以公开在媒体上的当今的中国人的言行是没有个人立场的,政府的立场即他们的立场。私下里他们也说:你们都是一言堂。其实我们不想听,我们在读书还是刷盘子中苦闷着。

我和两位高我一届的女同学回家是一路的,要走一段长长的台阶,有时在台阶上蹦蹦跳跳,拿几句刚学的日语来调侃,经过的日本人有点冷漠的好奇看我们几眼,我们并不在乎,继续嚷嚷着,往下蹦。未过语言关,使我们在日常生活中像只会吐几个单音的白痴。坐在我旁边的女性,后来就为了“语言”而喜欢上一位骨瘦如柴的上一届的男生,据说他日英全通,她告诉我这位男生是语言的天才。我的心眼要坏一点:这种比我还干瘪的男性,如果不是在一个特殊的环境下,有可能上演他人生中的一出“野兽和美女”戏?井上从一开始就出局了,这是很自然的事情。

我一直不能释怀的是为了刷盘子,再一次将读书当做一件苦差事。而且博得了一般日本人的理解,甚至同情。据说学校有规定学生不可在酒吧打工,问题在于酒吧收入较高但难进,而非所谓的规定起了制约的作用。与我同路的那两位女同学好像都在酒吧工作,对此她们吞吞吐吐。其实没什么,它不像我们这边,它拿的是时工资或月工资,一般不接受小费,陪着聊天喝酒,有的还只能当换烟缸上酒的服务生。其中有一位高个的有一阵子利用空出的时间,和我同在“四海楼”饭店端盘子刷碗。有一位课长(科长)几乎天天来厨房视察,偶尔会找我聊几句。他无视我的学生身份,问的都是你赚多少钱可以用来养在“中国的老婆孩子”。他也迷上了那位高个子的女同学。为了跟她碰上面,课长也调整了来厨房的时间。他误以为我们是一对的,于是话改成“你跟老婆一起来干活,你有这么漂亮的老婆,叫人吃醋啊”。我就笑笑,很倒胃口。那位女同学后来就不来了,她受不了这位大大方方的色狼。他们对“底层人”的蔑视以及已成习惯的性骚扰,引发我们的愤怒。那么具体来说是什么样的人在“理解”和“同情”呢?我也不太清楚,也许是我的房东那样的老太太,也许是别的什么人,从来没碰到过的人,臆想中的人。

也许根本就没有什么“理解”和“同情”,招学生来是政府行为,而日语学校主要为了赢利,平常碰到的平民百姓,没有接受这些外国人的心理准备,一下子冒出这么多人来,他们不太习惯。

我们发现这个国家太富裕了,消费又太高了,日币换成人民币是很够看的,可是要想学着过“正常人”的日子,就会心疼自己赚来的日币,再想到学费不菲,几乎无余钱可存,就心慌慌的。整天纠缠在这种苦闷和忧虑中,人就不会有精神,就成了低级动物。

我们本来就是“刍狗”,出来是想换身份的,现在呢,还是老样子,这已经不是丢不丢面子的事,而是怎么混下去。

有一句日语成语:旅の耻は搔ち捨こ(“旅途之耻丢在异乡”),但这哪里是“旅途”呢?这是“淘金之役”,每个来的人都怕吃败仗,既无“旅途之辛”亦无“旅途之乐”,最后多半都是灰溜溜地离开,想着回家创业洗耻。说到这种“淘金”用一个“耻”字又嫌太重了,就是一种讨生活的经历罢了。成功的人是他命好,失败的人怪他命衰。有一天我在《朝日新闻》上见到一则新闻:一位44岁的中国人跳入河中救一名溺水的日本儿童,“但是在游向溺水儿童的途中沉入水深2.5米的河底”。“事故后,根据这名中国男性身上的诊疗证,公布他的名字叫郭辰雨(音),40岁。但是其后得知,在入境记录中没有这个名字。他的妻子不愿回答警方的提问,也不知道丈夫干什么工作。根据妻子说出的名字,警方到中国大使馆调查了男性的身份。据说死者44岁,1985年为学习语言来日,中途一度回国,其后就再没有入境记录。警方认为属于非法入境”。在我看来,这几乎是一种神迹的显示,在一个委曲求全的中国人的身上,实在令人震撼。那天晚上7点左右,这位中国男性携妻子和两岁的男孩,正在河边的人行道上行走,突然听到溺水儿童的呼救声。一位住在他家附近的人说,本来他救人的行动就有可能暴露非法居留的身份,“但他是一位有勇气的人”。据说有120多人参加了这位中国人的遗体告别仪式。大家为他双手合十,衷心祈祷。

非法居留者在“淘金之役”中已被划入“贱民”之列,是隐性犯罪嫌疑人,一经发现即可逮捕,判刑,强制遣送回国。这位中年的中国男性,以这样的身份呆在日本,少说也有10年,真把他乡当故乡。他这样的人我也见到过,就是不想走,回去也是要混口饭吃,相比之下,这里更好混。只是,有神迹出现的,没见过。

他的妻子想必既悲伤又尴尬。丈夫成了英雄,“在救人现场,至今还有人为悼念他而献花”。可是这么多年来,他们“平时同周围的人几乎没有交往”,一是这里的人天性不爱打扰别人,二是他们怕出事,假如有人多事,了解了她丈夫的身份而去举报,他们平静的日子就完蛋了。其实我很清楚,这是一种假平静,危险无时不在,没有任何社会保障,随时做好打道回府的准备。在他们的内心有这样一种认识:出事了或惨到家的就是被赶走,有这么衰又有什么办法?这样撞衰的人一茬又一茬,被抓,被送进看守所,候审,审判,日本方面替你找一位公派律师,在法庭上走走过场,然后戴上手铐,再用布套罩着双手,押送进了机场,才算结束了。这位了不起的中年男性,如果不是救人而亡,他的下场不出其右。

这位为了救儿童“立刻脱掉上衣和鞋子,越过1.2米高的铁栅栏,冲下河堤,跳入河中”的男性,选择了另一种下场,他依旧无法自我掌控,仍属天意,让他成为勇敢得近乎伟大的人。他无法掌控,但可以自我选择。我有时会想:是那种宁静的环境让人变得奋不顾身。在这之前,你何时见识过,体验过,享受过这样的宁静。它在精神上完善了你,它使你的注意力变得集中,开始了真正的人的思考。你是卑贱的——你的身份,但在你的精神上是少有的独立和自由,你仍然不算是一个健全的人,因为你的“淘金之役”没能改变你的身份,但你在精神上醒悟了,你愿意付出和承当责任。

这样的人我们学不来。我们愿意听完这个真实的故事就不错了。我们知道他虽然卑贱但日子过的不算坏,三口之家,在一个不属于他的国土上,他的这个“半隐形的家庭”,小心翼翼地偷着乐;当悲剧发生的那个晚上,他们一家三口可能是在聊天散步。

我们知道就好了,谈不上学不学。我想的是另一则报道:发起“全球千名妇女争评2005年诺贝尔和平奖”的瑞士国会议员兼欧洲议会议员格比·维尔莫博士,曾以人道关怀访问中东、中亚、非洲多个曾被战争冲突蹂躏的地区,但她惊觉,富裕安逸的欧洲人,不是要居高临下赈济可怜的难民,而是要向灾难处境中表现坚强生命力的无数妇女学习。如果报道属实,我认为这位瑞士人是拿卑贱的人在调侃,欧洲人应该也不会太理睬这种昏话。富裕安逸是怎么来的?能保持这样长期的富裕安逸靠的是什么?除了欧洲人同样拥有的“锲而不舍的努力”,还有其他各大洲至今未得其三昧的生存的智慧和对生命的尊重。如果说他们骄傲了,有点奢侈了,那也是应该的,相信他们好了。而这些饱受战争冲突蹂躏的地区的人们,他们的锲而不舍的努力无非是想活的像个人样,离富裕安逸何其远矣。一旦他们来到了富裕安逸的地方,他们的人生观就变了,或者说,他们才有了正确的人生观,表面上他们感到自卑,内心里却对生活有了甜感。对生活感受到了甜蜜的滋味,哪里是那么容易的事?

我在长崎时偶尔会想到,我们对未来的生活是怕怕的,对现在是迷惘的。我看到一群同学在课间休息时讨论着是回还是留,总感到很可怜。他们的这种毫无价值的矛盾的心情,还要存活在几代的人的身上呢。他们特别忧虑于有人问:你干吗回来?好像自己做错了什么事。也许我们真的错了,因为我们没有捞到可以自由往返的身份,没有百分百的成功,看上去就是错的。但也有一些人发现情况有点不一样了,只要他有钱,好像讨回了一点尊严,那就规规矩矩地活下去,锲而不舍地努力,“往下笨,往下笨”。

鲁亢,男,福州人,文字工作者,着有随笔集《被骨头知道》(阳光出版社)等,现供职于某杂志社。

——————————————————————

【推荐】

“潜语者”鲁亢

文/刘晓萍

鲁亢这本暂且叫做随笔集,名为《被骨头知道》的新近出版物,我认为是难以定义的。虽然书名来自其中一篇交织着父子关系和生理病痛的“被骨头知道”,但这个书名明显是诗歌意象,而且是深度意象。我们都知道骨头意味着什么,这个人体中最具精神性的组织,许多时候意味着生命最坚硬的底线和与生活不可调和的矛盾。而我最想说的是,鲁亢这本《被骨头知道》是当下中国文学文本的一个另类,是跨文体写作的一个特例。它交织着作者对自我履历旁观式的自述、广泛阅读而带至的文本与文本的互渉、小说的叙述方式、诗歌的语言以及很难在随笔作品中产生的戏剧效果。

实际上,它是诗歌、随笔、小说、评论的跨文体实验。每一篇都可当做小说来读,即便是他写的电影评论,也可看作是电影评论界的“梦的解析”。在我看来,他根本就不想好好写什么“随笔”,他更乐于在其阅读的经验库中随意拉出来一个“潜语者”,他非常善于讲“故事”,而每一个故事都有伍迪艾伦式的超现实效果,把悲剧和喜剧融为一体。而他本身所具有幽默感总是让你在阅读过程中产生面聊的现场感。无疑,在如芸的写作者中,鲁亢是很难被发现也很难被埋没的“少数人”。这本《被骨头知道》只是他全部写作生涯的一个侧影,我不知道他当初自选稿时是否有考虑“阅读性”,而将其更加“晦涩”更加“不可忽略”的文本藏于深阁?

——————————————————

【总序】

走向“文学广场”的诗人们

——《中国诗人随笔丛书•福建卷》序

文/曾念长

就文学体式而言,散文与随笔可并成一大类。若要一言以蔽之这类体式之特性,我斗胆说:公共性。它是众多文学体式的公约数,也是无数社会性言说的公约数。所以,诗人、小说家往往要附带写写散文或随笔,学者、医生、演员、商人和官员,数不尽的各行各业的人,都会跑到散文或随笔这块领地上卡遛一番。它是文学的“公共广场”,无论你是专业的文学写作者,还是其他社会领域的各路神仙,只要来到这个广场,大家就享有同等的“文学身份”,就可以以文学的名义说话,甚至聊聊文学本身的问题。

作为社会物理空间的广场,天然具有两种功能属性:抒情性和议论性。在农村,村庙就是广场。每逢佳节,村民在此狂欢;但逢大事,族人在此定论。在城市,广场的双重属性在聚合,在放大,还变幻莫测地相互转化着。君不见,三十年前广场批斗小兵横行,三十年后广场歌舞大妈扰民。而我想说的是,散文和随笔,作为纯粹精神空间的“文学广场”,也有这双重属性,并且它们在这个时代发生着复杂的转换关系。

一般而言,散文亲抒情,而随笔亲议论。这种天然分化与中国古代的文章学传统并不相符,而是现代文学体式发生流变的结果。这里面不得不提鲁迅的特殊贡献。通过他的海量写作,杂文从广义的散文中独立出来,成为一种以纯议论为要义的文学体式。显然,在这个体式茁壮成长的背后,隐含着特定的诉求:对社会公共问题的介入。其结果是,散文中的抒情性和议论性分道扬镳了。不过,自1990年代末以来,情况又有了新的变化。杂文作为一种文学样式快速衰变为两个支流:一支最大限度地删除了杂文的文学性,发展为大众媒体时评;一支则向文学性回归,重新融合散文的大统,发展为随笔写作。于是,散文的抒情性与随笔的议论性在慢慢靠拢,“文学广场”上的两种声调正在汇合。让议论变得更加柔软,让抒情变得更加有力,这是世纪之交发生在“文学广场”上的交响曲。

这套丛书名为“中国诗人随笔丛书•福建卷”,其中对随笔这一文体的界定,必须放在这个时代的“文学广场”中给予具体的考察。随笔不仅仅是一事一议,而是在与散文大统的重新融合中走向新的“文学广场”,走向辽阔的精神世界。似乎有人说过,21世纪的写作是随笔的写作。我希望那些有考证癖的人能够考证出这句话出自何人。如果“查无此人”,那就当是我说的好了。就文体的普适性而言,我以为这个说法是符合实际的。随笔就是我们这个时代的“文章”,可长可短,可记事可议论可抒情,可写一己之私亦可言天下之公。它有其他文体不可比拟的精神容量,因而往往承接了从各种狭窄、僵硬的言说空间中溢出的话语。它是怎么都可以的一种言说体式,唯独如此,它才能够呈现言说者的真诚品质和精神形状。诗人于坚认为存在一种“散文化的写作”,它是“各种最基本的写作的一种集合”,其“出发点可以是诗的,也可以是小说的、戏剧的,等等”。我理解于坚所说的“散文化的写作”,就是接近于已被我们的文体观念接受了的随笔。它是一种最公共的写作,也是一种最自由的写作。这种写作本身,就是个体言说与公共言说的有效结合。

有一种传说试图指出,福建是一个“诗歌大省”。如果仅仅是指诗人的数量和影响力,我以为这种传说言过其实。哪个省域不是诗人成群?又有哪几个省域举不出若干有影响力的诗人?但我以为,如果是指诗人在一个特定时代中的精神境遇,福建的诗人及其写作是极具典型性的。从历史上看,闽人文学长于诗文,而对小说几乎没有什么贡献,这是不争的事实,而且至今尚未完全走出这种宿命的循环。其中的原因,很难给出一个实证性的定论。一个较具有说服力的观点认为,闽地方言制约了闽人的大众化写作,因而也就失去了进入白话小说领地的优势。这一说法或许不假,但我以为还有一个因素是需要认真对待的,那就是闽人精神生活中无处不在的“内排遣”传统。闽人是习惯于自我言说的。他们往往向自己的内心,而不是向外部世界寻找人生问题的答案。在依然保留着传统生活气息的乡村地区,拜神依然是许多福建人极具日常化的行为。他们习惯性地在神像前喃喃自语,实则是在与自己的心像一问一答。这种向内延伸排遣路径的精神构造,也正是诗歌和散文的天然形式。相比之小说指向社会的丰富性,诗歌和散文更直接指向了个人内心的细密纹理。闽人对诗歌、散文以及散文诗的偏爱,或许正是缘于此。他们的天然节奏不是东北人的唠嗑,不是北京人的段子,而是以沉默为外部表征的内心絮语。这种精神特征也让闽人背负了一项无端的罪名,那种通往内心的诉说与自救,往往被假想为深不见底的心计。我以为这实在是一种误解。人们对自我言说的恐惧与排斥,在“早请示、晚汇报”的时代一度达到极致。如果我们不理解自我言说是人类话语结构的重要基石之一,也就理解不了我们为什么要反驳那场极端化的话语运动。正是在这一点上,以蔡其矫、舒婷为代表的福建诗人,凭着对自我言说的时代性觉悟,在1970年代末1980年代初的新诗潮中成为一面旗帜,也为福建诗歌赢得了至高的荣誉。

作为一种带有地域性特征的文化存在,今天的福建诗人(也包括批评家)依然保持着如隐士般构建自己的内心世界的精神传统。如厦门的舒婷、陈仲义,福州的吕德安、鲁亢等等,他们对这个时代的公共话语似乎缺乏志向,因此也很少像文化中心省份的诗人一样甚嚣尘上。与其说这是诗人的一种刻意姿态,不如说这是诗人的一种心灵隐喻。诗人就是这个时代的隐士。他们是一种逃遁式的存在,真实地辐射着一个时代的精神气场,却很少暴露在光天化日之下。“太阳来到了隐士的家/隐士却不在家”。这是江苏诗人胡弦的诗句,在此我愿意借它来阐明这个时代的诗人的心灵志。但我还想说的是,现代诗人作为一种特殊的社会性存在,不可能完全隔绝于世。他们往往还借助诗歌之外的形式,介入公共事物,与外部世界进行对话。在此意义上,我们这个时代不乏有令我们素然起敬的国内同行。比如于坚,这位自称“在散文写作中向后退”的云南诗人,实际上是通过随笔这条言说通道重新抵达时代现场,将文学的态度和立场带入大地与环境、建筑与城市、本土化与全球化等一系列社会性问题。再说王小波,他不是诗人,却在小说中前所未有地开辟了自我言说的路径,因而比许多诗人更早抵达诗性的精神国度。即便如此,他还是出色地完成了一系列直面时代议论的随笔写作,并称这是知识分子在承担应有的道义和责任。我想诗人写作随笔的意义也许就在于此。诗人不仅仅是诗人。他首先是个人,具有每个人通常都有的两面性,以及由两面性拓展开来的多面性。当诗歌在表达一个人的多面性时变得言不及物,诗人就会借助另外一种表达形式,以探求诗人与世界之关系的多种可能性。写随笔就是诗人延展自己的精神空间的一种有益尝试。正如前文所言,随笔是“文学广场”,是个体言说与公共言说的交汇地带,也是诗人出来卡遛的绝佳场所。

我想这套丛书的多数作者是以诗人为身份自觉的,因此才有“诗人随笔”一说。这么说来,我们似乎可以将这些随笔作品看作是诗人的“副产品”。一个成熟的诗人对自己的作品是极为苛刻的,我想他们对自己的“副产品”也应抱有同样的态度。至于这些随笔写得如何,实无由我评说的必要。所谓“文章千古事,得失寸心知”,我再费口舌也是多余的。我更想借这个机会,谈谈对写作的两种精神向度的看法。呈现在我眼前的这些随笔作品,更多是延续了福建诗人的自我言说的精神传统。这种“路径依赖”是一种常见现象,也符合诗人的自我期待,以及多数人的阅读期待。一位学者来到广场,未必就能抛弃书斋里的习惯,遇见新鲜事恐怕要寻根究底一番,甚至与自己“死磕”。这在许多人看来是合乎常理的。依此类推,诗人出现在广场,也有自己的习惯性方式。他们左顾右盼,略带神经质,却不愿参与任何“群众聚会”,就像传说中的“打酱油”者,一溜烟又飘走了。我作此类比,仅仅是想说明,诗人自有诗人的专注精神。诗人最关心的,终究还是自己的内心世界。即便是写随笔,他们还是习惯于将文字的光亮照向自己的心灵空间。这本无可厚非,但又何尝不是一种遗憾!时代的声音牵扯着人心,我们又岂能充耳不闻?但我并非是要主张诗人们去做单刀直入的社会时评家。诗人自有表达时代经验的独特方式。像安琪一样立誓做一个女性主义者,将诗人与时代的紧张关系和左冲右突毫无保留地呈现在字面上。或像鲁亢一样写留学往事,写对疾病与死亡的深度凝视,并将它们与读万卷书的知性体验融为一体,再和盘托出。凡此种种,都是诗人介入公共言说并借以重构自己的精神世界的不同尝试。

我之于这套丛书的不少作者而言,算是老读者了。这里我指的是他们的诗歌。对于他们的随笔作品,我却读得较少。我愿意将这一次的集中阅读,当作一次发现之旅,去看看我似曾熟识的诗人,其实还有着不为人知的更为丰富的一面。

2014年12月

曾念长:文学博士,现供职于福建省文学院。

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业