诗意栖息:舒子原 用纯真的心做一场久远的公益

(图片《天文爱好者》杂志社 苏晨)

人物档案

舒子原:1975年生于浙江萧山,文化部中国艺术研究院艺术学理论博士后。现为民盟中央宣传委员会副主任、民盟北京市委西城社会服务部副主任。全国学雷锋志愿服务先进典型“最佳志愿服务组织”大手拉小手关爱儿童公益平台全国总发起人。代表作《太阳的项链》、《蓝裤子白衬衣的年代》、《绝句弦音》、《画是如此 人何以堪》、《西柏坡的灯光》、《读李白》等。

文/记者 王肖君

凌晨2点到6点多,只睡4个小时。

就像舒子原的一首诗中描述的“白天我总是迷途,黑夜我从未睡去。”

她的睡眠时间,就跟古诗词大家叶嘉莹先生一样少。因为她们确实能在极短的时间内,补足生命所需的能量。而补给速度之快,唯一可以解释的缘由,就是她们都拥有一颗接近天真、好奇、专注和执着的心。

对星空好奇的种子从小就埋下

上世纪80年代江南的某个上空,满天星斗下,时常有这样的画面:藤椅上躺着的长胡须老人和托着腮帮子瞪大好奇双眼的孩童,院落花丛中一闪一闪的萤火虫,寂静夏夜伴着蝉鸣与蛐蛐声,仿佛一幅美妙的水墨画。

老者是子原的爷爷,他点燃长长的老烟斗,一圈圈袅袅升腾至云霄的烟雾,接着,牛郎织女、天狗吃月、东兔西乌等民间故事从爷爷温暖的言语中有声有色地讲述着,有如给了幼年的子原一股清泉,流入她充满遐想的心田。那时的子原,只觉得爷爷真不可思议,居然知道天上的事情?玉宇琼楼、月里嫦娥……天宫究竟还有多少神秘故事呢?

稍长后,子原的爸爸也加入到了讲述故事的行列,用适合小朋友的语言,娓娓讲述《水浒传》《西游记》等文学著作中的精彩故事,特别是《山海经》里那些神奇的传说更是年少的子原充满无限遐想。子原觉得,自己喜欢探索,对未知充满好奇的性格,甚至那股子侠义之气,或许就是在无数个星空下的故事传递中种下的。

子原印象最深的还是爸爸的言传身教。未上幼儿园的子原,更多时间可以跟爸爸在办公室练习铅笔字,爸爸在办公室里布置一个小任务,用复写纸给她划好方格子从一撇一捺的“人”字开始练习,那时候的“教材”就是爸爸自定的,必须完成才能回家。有时候过了下班时间,爸爸都会等到子原把练字作业完成后再一起回家。“ 明日复明日,明日何其多?”爸爸的话总会回荡在子原的脑海里。

“小时候长辈不经意间跟你的一次对话,可能是一个故事,你也许忘记了故事的本身,却把一颗对世界好奇的种子埋藏在了心田,忽然有一天,有机缘就被激发了,就在你的精神世界里发挥着重要作用。”

哪怕如今已过不惑之年的子原,依旧青睐于跟自然界的对话。有时候回到江南,走走百药山、越王山间,她就会背着相机到处捕捉家乡的山水景致,甚至会在一只小昆虫或一群小蚂蚁面前挪不开脚,忘记吃饭更是常有的事。

可能正是因为专注,才能让能量充沛。子原说,现代人总觉得时间不够花,其实,我们生活、工作当中会遇到很多时间空隙,值得利用。有一次,在去内蒙古喀喇沁旗做公益的途中,她惊喜地发现远空惊现一只“大鹏鸟”,原来是白云在天空不断变化造型而构成的,她总能第一时间敏锐而生动地描述,满车的人都纷纷拿出手机拍下那瞬间,给旅途增加了不少欢笑。其实,对外界事物的观察,并不影响人们繁忙工作,反而能培养出捕捉艺术的敏感度。

动人的诗句来自“乌龟式生活”

舒子原说自己不太擅长过于复杂的人事交流,了解子原的人都知道她办事言表比较直接率真,在熟悉的亲友面前有感兴趣的话题滔滔不绝,反之就独处沉默不语做自己的事,事实上在内心深处她是十分安静人。孤独而热情,纯真而善思在她身上并不矛盾,很多读者和朋友在她的诗歌中、公益行动中能体会到这一点。这样性格的她,最崇尚的是乌龟式生活,她觉得乌龟也喜欢暗夜,像一位深沉的思考者。

子原在诗文中曾写道:生命赋予我的意义,不仅是安逸,还有面对与接受。面对像浩瀚无垠的星空下孤独的自己,并接受这日落月升永无止境的岁月流逝和周遭的一切。

“在凌晨那个时间段,我有时会独自仰望星空,或会静静地阅读,有时也会拿起笔墨或刻刀,与星月天地相容的感觉以及那最安静的片刻,仿佛才是真正的自己。”子原把凌晨的那个时间段,定义为自己那“乌龟式生活”的核心。

这种喜欢回归本真的心,也贯穿在舒子原的诗歌写作中:“我说不了口号式的话,只抒发一些贴近我心灵的话,对于置身于时代中的我们,我想这些飞旋出内心的语言和文字,应该也是贴合当下的吧。”

子原觉得自己写诗歌,只是内心表达的其中一种途径而已。这些表达的内容自然少不了故乡的主题:“我时常说,在这个世界上,有两个女人一直在南北牵扯着我内心最柔软之处,一个是生养我的人,一个是我生养的人。乡愁,是自古至今永恒的一根情弦,也是难以结题的课题”。

她曾写诗句:所有的颜色都返回了春天,所有的道路都在黄昏后回家。寄托她对故乡对家的依恋之情。

所以,舒子原的很多诗歌都跟江南有关。有写给故乡萧山的《越风歌》,有遥想跨湖桥的《跨湖恋》,有寄托相思之情的《梦江南》。她描写家乡湘湖等景致的散文诗《江南绿语》更是被朗诵家们作为经典朗诵作品广为流传。

当然,子原偶尔也会遇到“命题式”诗歌。比如有一年要为两岸《富春山居图》合璧大型晚会做主题诗,接到命题任务后也一直尝试如何切入,作品才有创造性,形式才最为新颖,突然有一天搞家务,偶尔仰望天空,看到窗外一只喜鹊飞过,对了,是否让600年前的黄公望自己从画里走到当下来,让他来说说手足分离又复合的感叹呢。

子原觉得文学艺术的灵感和情绪来时就像暴风骤雨,势不可挡,当然也会转瞬即逝。“连绵的山水,才是我不朽的画卷,画是如此,人何以堪!”《画是如此 人何以堪》这首诗,找到了切入点,据说一刻钟就完成了。

本着这样一个信念,子原觉得在繁华又浮躁的都市社会里,内心必须有一些坚守的东西。她说:勇敢面对孤独是一个人的能力,把握适合自己人生航道的方向,是一种朴实的智慧。

把“大手拉小手”公益践行到底

舒子原在中国文联工作又兼民盟中央宣传委员副主任一职,但她更是一位热心公益的资深志愿者。

而对于现代公益、慈善到底是什么,子原有着不同寻常的看法,恰恰跟她的性格如出一辙:“每个人成长的精神世界是很微妙的,通过充满正能量的活动,哪怕很微小,也可能在一部分人的心田种下一颗温暖的种子,或许未来这个种子释放的能量,会成为她(他)在生命意义的践行中较为重要的一部分。”

舒子原15岁进师范学校,一直到现在,从来没有离开过跟孩子打交道这个事情。子原坚信,天真的孩童有如那满天的繁星能给予我们力量和启迪:“曾经有一次去西藏,对接帮扶1000个藏族孩子,看到他们清澈的眼睛和纯真的微笑,我就感觉我像是他们中的一员,那种发自内心的真实幸福感和融入感,坚定了我的公益方向。”

6年前,舒子原发起了“大手拉小手”关爱儿童公益平台。当时就有很多朋友问子原“你为什么不设立基金,让事业越做越大?”子原问为什么要大?什么是大?她认为,公益之心之行没有大小区分,爱为最大,公益是一种生活方式是一种观念,是每个人内心都应有的一种温度。跟她一路走来的志愿者朋友们,每每听她这些纯真的初心都义无反顾凝聚在她身边,默默支持她帮助她。在她们眼里子原是纯粹的简单的理想主义者,有时甚至还是一位正直的勇士,在这个时代中这些品格显得那么难能可贵。

“我不接受去替捐赠者代为践行公益这样的方式。我希望有共同理念的志愿者,能够跟我一起,亲自走近那些需要帮助的人,像一个远房亲戚一样,用一种心灵式的互帮互助,让双方都获得成长。”子原说自己就是一个“践行者”,完全凭着内心的执着去做的,没有什么功利目的,就跟看星星一样,只是观测那份神奇的美而已,希望别人开心,自己可以在一个寂静的星夜里感受那份欣慰之心,也获得内心温暖的力量。

如今“大手拉小手”的活动坚持了6年。现在,她的身边凝聚了一大批有同样公益理念的爱心人士,包括学者、科学家、大学生、普通阶层,甚至是农民工兄弟。大家一起努力,践行“以微小公益中见到真爱,做力所能及之事、从身边做起像远房亲戚般关爱的精神互动活动以及整合社会资源为所需群体助力”的帮扶模式。

“大手拉小手”在今年5月29日迎来了6周年生日,子原和天文学家朱进、公益人马迎等一行在北京门头沟军庄小学启动了又一个新的项目“大手拉小手公益课堂”系列讲座活动。

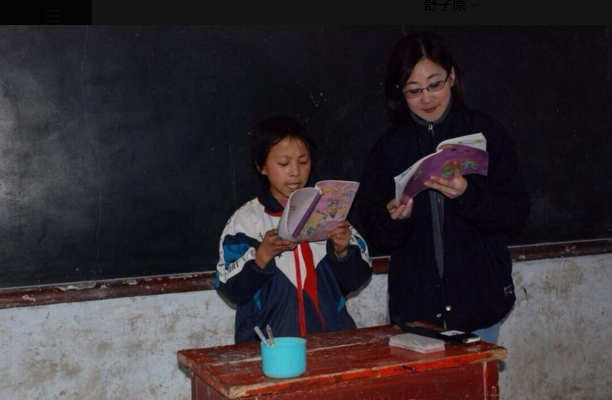

在刚刚过去的8月,京蒙两地民盟组织联合开展“大手拉小手公益课堂”天文科普走进赤峰系列活动中,子原又带队走进了内蒙赤峰喀喇沁旗、松山区、翁牛特旗等地。她还走进校园,结合自己的专业开展以《中国古代文学中的科学知识》作为系列讲座,寻找文学中古人的科学观测和记录,分享给孩子们,受到学校师生的热烈欢迎。

通过子原各方努力,两年来,在科学家和科普工作者们大力支持下,大手拉小手公益课堂系列科普书《一起学天文》也即将在辽宁少年儿童出版社正式出版,将通过各种公益形式分享给边远山区和喜欢天文的孩子和老师。她的手拉手平台的科普公益得到很多朋友和师长的支持,科幻作家刘慈欣通过子原给孩子们寄语:“让我们一起走进天文学的神奇世界,发挥科学的想象力,领略星空的奇妙,探索宇宙的奥秘,天文学能让我们以更加广阔的视野拓展人生,面向未来!”

子原的性格纯真也执着,渗透到工作生活的每一个方面,就像编织的一张心灵的网,任何一部分都是互通的。她说自己只是诗歌爱好者远不能称为诗人,她愿意诗意行走在漫漫人生路上,做一个对宇宙、大自然永远充满好奇的长不大的孩子。儿时仰望星空埋下的那些小种子,到了如今,就像蒲公英一般,慢慢在她的生活中飞旋出去,变成了诗歌、文学创作、公益、工作、星空诗画…...

(转载自萧山日报,文/记者 王肖君,编辑刘不伟)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业