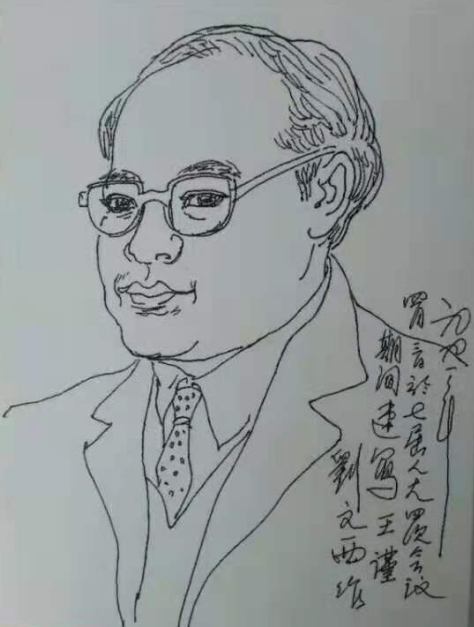

画家刘文西为本文作者王谨绘制的速写

立在黄土高原的一尊雕塑

——悼画家刘文西

文/王谨

昨日天际垂泄一场夏雨,黄土派画家刘文西也正是在这天离我们而去。

我扼腕叹息哀悼之余,想起与先生的交往,如在昨天。

1991年4月,我作为人民日报参加七届人大四次会议新闻报道的记者,驻会京西宾馆。报到第一天,看门牌,我才知和我房间相邻的是来自陕西的全国人大代表刘文西。开大会预备会那天午饭后,他到我房间聊天,谈各自的工作经历,聊着聊着,他突然说,你不要动,我给你画张速写。我只好端坐不说话,他拿起钢笔,一边用眼睛瞄我,一边在一张白纸上画。不一会儿,一张素描的肖像画交给我。

尽管相似度不是很高,但还是有几份神似。我连声感谢,他说,“没有什么,交个朋友”。

当晚,我回报社,与两会报道组同仁谈起刘文西速写我肖像的事,编辑组负责人借题发挥,让我与刘代表商量,能否约他为人民日报两会报道创作些会议速写,活跃两会报道版面。

我当晚,将此意告诉刘文西代表 ,他爽快地答应了,说“没有问题”。从全国人大四次会议开幕那天起,他每天来到我房间,由我用带来的传真机,给人民日报社两会编辑组传真一幅两会速写。原作他再拿走。

从大会开幕到闭幕,差不多每天刊登一幅他的速写。刘文西乐此不疲。他的速写也成为那年两会的一道风景。看人民日报两会报道,必欣赏刘文西的会议速写。他的知名度也因此更高了。我们也成为朋友。

那时还没有时兴手机,尽管我们互留了电话,但联系不多,我也没有意识到刘文西画作的价值。

后来,我从陕西的新闻中,从中国美术界的零讯中,逐渐较多地了解到他的艺术创作活动,对他立足生活,不懈创作的成果,刮目相看。

刘文西是二十世纪五六十年代,与石鲁、赵望云、何海霞等齐名、活跃在西安的中国画家。刘文西以画领袖毛泽东和陕北高原农牧民最为知名。在原“长安画派”先贤们活动的故地西安,以国画大师刘文西为代表的一群致力于反映陕北风土人情、歌颂黄土地革命历史和民族个性的中国画画家,自发组成了“植根黄土画人民,表现时代出精品”的“黄土画派”。

刘文西于1933年出生在浙江嵊县(今嵊州市)水竹安村。刘文西作为家中的长子,父亲给他取名“闻樨”,即闻得桂花香之意。上小学后,这个男童写不来笔画繁杂的“闻樨”,于是索性改名“文西”。

家乡优美的风光,给他幼小的心灵驻入艺术萌芽。1950年,刘文西离开家乡到上海参加军政学校考试。面对灯火霓裳的大上海,这个浙江山里娃对一切新鲜事都感兴趣。在复旦大学任教的舅舅带他来到礼堂观看育才学校的演出。育才学校是当时沪上首屈一指的新式学堂,有戏剧组、音乐组和美术组。演出结束后,刘文西的绘画之路也由此正式开启——舅舅利用他和复旦大学校长陈望道的关系,介绍小文西到育才学校美术组学习。

也正是在这一年,刘文西在育才学校的美术课堂上听到班主任王琦先生宣讲毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》,刘文西的人生也由此明朗开来。刘文西决定用他一生的时间来践行毛泽东的讲话精神。

1953年,刘文西顺利毕业,并考入中国美术学院华东分院(今浙江美院)。在这里,刘文西开始接受系统、正规、扎实的美术教育。

1957年毕业实习时,正值24岁青春年华的刘文西主动选择去陕北。毕业后 ,他毅然留在了古都西安,并把西北的黄土地作为自己一生耕耘的基地和创作灵感来源的宝库。四年后,28岁的刘文西以水墨画《祖孙四代》一举成名,这幅画和《毛主席与牧羊人》一道奠定了他的黄土艺术风格。

在之后的50多年里,刘文西先后赴陕北黄土高原采风、写生、体验生活达到90多次。陕北的每一条山沟沟里都有他的足迹:在窑洞里包饺子、喝高粱酒、高原上扭秧歌、唱信天游、和老乡们一起过年,刘文西俨然成了黄土地上的农民。

改革开放后,刘文西进入了一个更丰富的创作时代,他的作品被中外收藏家视为不可多得的珍品。

“半生青山,半生黄土。”这是刘文西一生的写照。他一辈子艺为人民。1997年,数十年如一日,只穿中山装、只戴解放帽的刘文西迎来了人生的又一巅峰:中国人民银行制钞公司的工作人员找到当时正在北京开会的刘文西,请他为第五套人民币设计一幅毛泽东头像。当时的照片已经选定,是一张毛泽东在建国初期拍摄的正面免冠闪光照,这张几经修改过的照片非常模糊,又没有阴影,因此要达到人民币上画像的制作要求,其绘制难度便可想而知了。刘文西硬着头皮上了,最终他不负众望,成功完成毛泽东头像的画作,这幅作品也最终印在人民币上,成为中国人民记忆的永恒。

刘文西一生共画了60多幅关于毛泽东的作品,其实,这些仅仅占他人物画中很小的一部分,他画得最多的是黄土坡上的质朴农牧民。

古稀年之后的刘文西在卸去了各种社会职务后,终于迎来了一个安静的创作环境。他创作不止,追求不止……(文/王谨)

纯贵坊酒业

纯贵坊酒业